Dixit v39

enero-diciembre 2025

10.22235/d.v39.4774

Artículos de investigación

Ritmos, sonoridades y sensibilidades en la memoria de transformaciones urbanas: Metalúrgica Tandil (Argentina)

Rhythms, Soundscapes and Sensitivities in the Memory of Urban Transformations: Metalúrgica Tandil (Argentina)

Ritmos, sonoridades e sensibilidades na memória de transformações urbanas: Metalúrgica Tandil (Argentina)

Ana Silva1 ORCID: 0000-0001-7230-6082

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, [email protected]

Resumen:

El artículo combina aportes teóricos de los estudios

sociales urbanos, de las sensibilidades y de la antropología del sonido con el

objetivo de construir una perspectiva de análisis sobre procesos de memoria

acerca de escenarios productivos extinguidos o profundamente transformados.

Analiza el caso de la industria metalúrgica en Tandil (Buenos Aires,

Argentina), una actividad con fuerte incidencia en la identidad local. La

estrategia metodológica es cualitativa, y el trabajo empírico articula una

diversidad de fuentes primarias y secundarias. El trabajo de campo recupera

referencias a un paisaje sonoro hoy ausente pero reconocible para quienes

comparten su recuerdo. Estas memorias evidencian huellas materiales y

simbólicas que aún organizan identificaciones locales y sentidos colectivos. Se

concluye que los aspectos sensibles, en especial los sonoros, constituyen una

vía clave para comprender las relaciones entre los procesos históricos,

estructurales y las sensibilidades en contextos de reconversión productiva.

Palabras clave: patrimonio; industria; experiencia; ciudad; identidad.

Abstract:

This article combines theoretical contributions

from urban social studies, sensory studies, and the anthropology of sound to

build an analytical perspective on memory processes related to production

settings that have become extinct or deeply transformed. It analyses the case

of the metallurgical industry in Tandil (Buenos Aires, Argentina), an activity

that has had a strong impact on the construction of local identity. The

methodological strategy is qualitative, and the empirical work articulates a

diversity of primary and secondary sources. Fieldwork recovers references to a

soundscape now absent but still recognizable to those who share its memory.

These recollections reveal material and symbolic traces that continue to organize

forms of local identification and collective meaning. The article concludes

that sensory aspects—especially sound—offer a key avenue for understanding the

relationships between historical and structural processes and the realm of

sensitivities in contexts of industrial restructuring.

Keywords: heritage; industry; experience; city; identity.

Resumo:

O artigo combina contribuições teóricas dos estudos

sociais urbanos, das sensibilidades e da antropologia do som com o objetivo de

construir uma perspectiva de análise sobre processos de memória acerca de

cenários produtivos extintos ou profundamente transformados. Analisa o caso da

indústria metalúrgica em Tandil (Buenos Aires, Argentina), uma atividade com

forte incidência na identidade local. A estratégia metodológica é qualitativa,

e o trabalho empírico articula uma diversidade de fontes primárias e

secundárias. O trabalho de campo recupera referências a um cenário sonoro hoje

ausente, mas reconhecível para quem compartilha sua memória. Essas memórias

evidenciam traços materiais e simbólicos que ainda organizam identificações

locais e sentidos coletivos. Conclui-se que os aspectos sensíveis, em especial

os sonoros, constituem uma via chave para compreender as relações entre os

processos históricos, estruturais e as sensibilidades em contextos de

reconversão produtiva.

Palavras-chave: patrimônio; indústria; experiência; cidade; identidade.

Recibido: 31/07/2025

Revisado: 25/09/2025

Aceptado: 08/10/2025

Introducción

“Se escuchaba en toda la ciudad”. Estábamos junto a los muros ahora silenciosos de la que llegó a ser una de las plantas metalúrgicas de mayor tamaño en el sudeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) durante el siglo XX, y mi interlocutor —un vecino que creció y vivió toda su vida frente a la fábrica— se esforzaba por recrear el sonido que marcaba los cambios de turno a lo largo de la jornada. “Hacía buuh buhhh, como hacen los barcos… Según decían, la bocina la habían traído de un barco encallado”.[1] Otra vecina, que se mudó al barrio en la década de 1990 y atestiguó los últimos años de funcionamiento de la empresa, relataba con una afección evidente: “es como si la escuchara ahora (...) un sonido grave… era muy particular”. Expresiones como estas dan cuenta de diferentes intentos de descripción y recreación de un paisaje sonoro (Schafer, 2013) hoy extinto, pero referido como claramente identificable para quienes lo conocieron y comparten su recuerdo. Una escucha rememorada que hace emerger por contraste, en el presente, el silencio y la ausencia. Y que suscita la pregunta por el registro de lo que “no está”, así como por la mediación de la palabra en el trabajo con la memoria y el recuerdo; sobre todo cuando se pretende indagar aspectos no verbalizados de la experiencia. ¿Cómo acceder a esas vivencias sensibles? ¿Cómo dar cuenta de las dimensiones sensoriales de la memoria y el recuerdo? ¿De qué manera abordar lo que, estando ausente, genera efectos —y afectos— en el presente?

Accedí a estos relatos en el marco de una investigación más amplia acerca de las transformaciones socioproductivas que afectaron a distintas localidades del centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires en las últimas décadas, y que estuvieron caracterizadas por el abandono, reemplazo o reconversión de actividades industriales que a lo largo del siglo XX tuvieron una incidencia significativa en la conformación de identidades, trayectorias de vida y comunidades ocupacionales (Dicósimo, 2020). En tanto expresiones localizadas de producción destructiva (Gordillo, 2018) del espacio asociadas a las dinámicas de la urbanización capitalista, estas transformaciones dejan diversas huellas materiales en el territorio —infraestructura, maquinarias, herramientas, entre otras— que movilizan procesos de memoria (en algunos casos vinculados a iniciativas de patrimonialización), a la vez que enlazan la construcción de sentido sobre el pasado con la articulación de demandas emergentes de la conflictividad social en el presente.

Desde una perspectiva que busca atender a las interrelaciones entre los aspectos históricos, simbólicos y estructurales de producción de lo urbano (Gravano, 2018), en este artículo me propongo revisar y problematizar diferentes aportes que hacen hincapié en los aspectos sensibles de la vida social —con especial pero no única atención a la dimensión sonora—, junto al análisis de los ritmos, experiencias y sentidos de la temporalidad para abordar los procesos de construcción de memoria; en este caso en torno de escenarios productivos extinguidos o profundamente transformados del sudeste bonaerense.

Retomando la potencia heurística de las contribuciones al análisis de los ritmos de la vida social realizadas por Lefebvre (2004) como parte de su crítica a los procesos de urbanización capitalista, junto a nociones como la de paisaje sonoro de Schafer (2013) y aportes de los estudios sociales del sonido desde una perspectiva antropológica (Feld, 2013; Vedana, 2019; Petit, 2024, entre otros), me centraré en la construcción de memoria y la experiencia de las transformaciones asociadas a los momentos de crecimiento y retracción de la industria metalúrgica en Tandil. Se trata de una rama de la actividad que no solo tuvo una notoria incidencia en las cifras de ocupación durante más de cuatro décadas hasta fines del siglo XX, sino que —como ha estudiado entre otros Dicósimo (2020) — ha sido (y continúa siendo) significativa para la construcción de identificaciones sociales y procesos de emblematización local (Boggi & Silva, 2016). De qué manera son vividas, significadas y valoradas esas transformaciones por parte de actores socialmente situados, qué aspectos de ese pasado son recuperados y movilizados desde el presente —y cuáles se soslayan—, qué proyectos y expectativas se generan en torno del destino de los vestigios de esas actividades en el espacio urbano, son algunos de los interrogantes en torno de los que se ha desarrollado el trabajo de investigación.

Vida cotidiana y sensibilidades en la experiencia urbana. Algunos antecedentes

La construcción de una perspectiva de análisis desde y sobre los aspectos sensibles de la vida urbana implica establecer filiaciones con antecedentes de diversa procedencia.

Dentro de los estudios sociales urbanos, la recuperación de los planteos de Georg Simmel en publicaciones de las últimas décadas ha señalado la vigencia de algunos de los problemas abordados en su obra y de los interrogantes que formuló —tal vez más incluso que sus respuestas (Segura, 2021)— así como la necesidad de ampliar la circulación y discusión de sus trabajos en el contexto de América del Sur (Márquez, 2012). Las contribuciones de Simmel acerca de las formas de la vida social urbana, con su énfasis en las interacciones sociales y la vida cotidiana, anticiparon algunos abordajes que serían desarrollados décadas más tarde por la microsociología de orientación fenomenológica de autores como Garfinkel, Blumer y Schutz en los años sesenta, así como por la perspectiva poshumanista y la teoría del actor-red desde los noventa (Ramos Zincke en Márquez, 2012, p. 9).

La apertura de los sentidos hacia el “acrecentamiento de la vida nerviosa” (Simmel, 1986, p. 247; cursivas en el original) que ofrecen las grandes ciudades, así como la atención a ciertos fenómenos de la vida urbana como “la coexistencia en un espacio físico determinado de multiplicidad de actores; la proximidad física de actores socialmente distantes; el roce de los cuerpos, las interacciones, los afectos y los sentimientos que esa experiencia genera” (Segura, 2021, p. 56) dan cuenta de algunos de los aspectos que señalan la actualidad de las indagaciones de Simmel.

La relevancia del estudio de la vida cotidiana en la ciudad para entender procesos sociales más amplios y, en particular, las dinámicas de la dominación social bajo el capitalismo, está presente en los trabajos de Henri Lefebvre desde publicaciones como El Derecho a la ciudad (2017). En La producción del espacio (2013), señala el proceso de coconstrucción del espacio y la sociedad. En la perspectiva de Lefebvre, la producción del espacio es un proceso histórico abierto. En la acción de habitar, de experimentar el espacio, “emergen prácticas y significaciones novedosas, que mantienen abierto el propio proceso de producción social del espacio. Es por esto que, para Lefebvre, la producción del espacio y la vida cotidiana eran procesos entrelazados” (Segura, 2021, p. 100). El análisis de los ritmos de la vida social ocupa un lugar destacado en el pensamiento de Lefebvre, quien propone el ritmanálisis como parte de su crítica al capitalismo. Los ritmos de la vida social implican, para el autor, la relación de un tiempo a un espacio; un tiempo localizado, o un espacio temporalizado (Lefebvre, 2004, p. 89).

Estas contribuciones acerca de los ritmos y aspectos sensibles de la vida social (urbana) han nutrido distintas investigaciones recientes. En el campo de la antropología urbana, podemos mencionar los trabajos de Carvalho da Rocha y Eckert (2013), quienes, a partir de investigaciones localizadas en el sur de Brasil, especialmente en Porto Alegre, retoman la perspectiva de la sociología de las formas sensibles de la vida social en la investigación etnográfica para el estudio de las memorias de la vida cotidiana de los habitantes de las grandes metrópolis contemporáneas. Entre otras referencias, recuperan la noción simmeliana de ciudad, que la concibe en sus formas habitadas de gestos humanos, no sin ocuparse de la condición de fugacidad y del carácter efímero del tiempo que marca el ritmo del vivir humano.

Desde su pensamiento centrado en la forma social y en lo cotidiano, Simmel (1986) aborda a la ciudad como fenómeno que alberga un espacio humanizado, singular, que organiza los valores éticos y morales colectivos (Carvalho da Rocha & Eckert, 2013, pp. 159-160). Sobre la base de estas aproximaciones, las autoras han consolidado una línea de trabajo orientada a estudiar los procesos de memoria colectiva, itinerarios urbanos y formas de sociabilidad en el mundo contemporáneo, principalmente en las ciudades de Rio Grande do Sul. Dentro de su enfoque, resulta central el trabajo en antropología visual y de la imagen, así como la etnografía sonora y la producción colectiva de colecciones etnográficas multimedia. Esto se vincula con algunos aportes del campo de la antropología interesados en abrir la sensibilidad a los aspectos no logocéntricos de la actividad humana (antropología de los sentidos, etnografía sensorial, antropología del sonido, entre otros), que brindan valiosas herramientas de análisis para una comprensión en profundidad de las dinámicas de la vida social.

Como hemos abordado en otro trabajo (Silva et al., 2024), los estudios sociales —y en particular antropológicos— del sonido permiten colocar la mirada sobre la condición situada de toda posición de escucha, al entender a los mundos sonoros como historias encarnadas. En esa dirección, retomamos la pregunta de Feld (2013): “¿Cómo podría (la antropología) ayudarnos a concebir las culturas auditivas como formaciones históricas de sensibilidades distintas, como geografías sonoras de la diferencia?” (p. 218). Es decir, como señala García Castilla (2019) basándose en la perspectiva de Feld, que la apertura hacia esa voz de alteridad implica “escuchar una escucha diferente” (p. 148; cursivas en el original).

Fortuna (2009) destaca que el concepto de paisaje sonoro propuesto por Schafer (2013) tiene un enorme potencial heurístico para la investigación sociocultural. En la medida en que refiere a una posición de escucha localizada-territorializada, el paisaje sonoro se diferencia del campo sonoro, definido como el espacio acústico que se genera a partir de una determinada fuente emisora, pero que —a medida que el sonido que produce se propaga y mezcla con otros— tiende a ver opacado e indeterminado su origen. De la superposición y presencia simultánea de varios campos sonoros resulta el paisaje sonoro, un ambiente sonoro polifacético cuyo centro es la persona receptora. Mientras los campos sonoros “hacen destacar la acción de producción/emisión de sonoridades, los paisajes sonoros se refieren al acto de su apropiación/recepción y parecen, así, capaces de reterritorializar y volver específica la acústica indiferenciada del campo sonoro” (Fortuna, 2009, p. 45).

Cabe mencionar en este punto la crítica realizada por Ingold (2007) al concepto de paisaje sonoro desde su concepción del sonido como un fenómeno de la experiencia en el que nos encontramos inmersos; es decir, el sonido no como un objeto, sino como un medio de la percepción. Así como no vemos la luz sino que vemos en ella, el sonido sería aquello en lo que escuchamos. Entre otros, también Jean-François Augoyard —fundador del CRESSON (Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain)— ha problematizado la noción de soundscape por la ligazón que el término scape posee con el dominio de lo visual. Augoyard ha realizado aportes fundamentales para el estudio sensible de los ambientes urbanos (Amphoux & Le Guern, 2017). No obstante, y sin intenciones de zanjar el debate, en el marco de este trabajo quisiera destacar el énfasis que el concepto de paisaje sonoro permite colocar en la posición de escucha, así como en la posibilidad de remitir a una acústica situada, en los términos propuestos por Petit (2024). Asimismo, resultan pertinentes para el análisis de las memorias sonoras los aportes de Pelinski (2007) acerca de lo que denomina escucha privilegiada o experiencial para designar una experiencia sonora transportable en el modo del recuerdo, una “sedimentación de aprehensiones pasadas revividas en el presente sea en el recuerdo, sea en ocasión de impresiones presentes que nos evocan aquellas aprehensiones sonoras privilegiadas del pasado” (p. 6).

La relación de la sonoridad con la ciudad, como señala Fortuna (2009) sobre la base de la perspectiva del ritmanálisis de Lefebvre y de las imágenes de la ciudad de Kevin Lynch,

está inscrita en un flujo histórico y temporal que, también él, no es ajeno a la naturaleza y a la diversidad de los campos y de las imágenes sonoras. La ciudad de nuestros días tiene una imagen y una identidad propia, detectables en sus sonoridades. Muchas de éstas desplazaron a otras sonoridades más antiguas (p. 49).

Y remarca que, “desde el punto de vista físico y material, el sonido y la capacidad auditiva, como el resto de los otros ingredientes sensoriales y cognitivos, se revelan entre los más potentes agentes de intermediación” entre las esferas pública y privada de la vida social. Así, “la experiencia sonora cotidiana de la ciudad tanto separa a los seres humanos, desde ya en interminables estratificaciones de productores y receptores de sonidos urbanos, como los une en una misma relación experiencial (el sentido simmeliano de ‘colectividad sonora’)” (Fortuna, 2009, p. 48).

Por su parte, Ross (2014) reflexiona sobre la influencia de los sentidos, las emociones y las relaciones sociales tanto en la producción como en la cognición de un lugar:

Nuestra comprensión del paisaje refleja nuestro emplazamiento dentro de él como seres sociales y fenomenales. Esto significa que nuestro conocimiento de un paisaje (social) probablemente cambiará con el tiempo, del mismo modo como las rutinas y las relaciones cambian; como procesos parte del ciclo vital y de las convenciones culturales según las cuales se forma y produce la experiencia de sociabilidad en el lugar. (...) una cuidadosa consideración de los modos en que las distintas categorías de la persona se comprometen e interactúan con el espacio, nos revelan las relaciones entre lo sensorial y lo emocional en la fabricación de la socialidad y los ritmos cotidianos en lugares particulares (p. 19).

Sumamos a estas consideraciones los aportes de Arfuch (2016) acerca del lugar analítico otorgado a las emociones y afectos, una cuestión siempre presente en sus trabajos. Examinando críticamente el llamado giro afectivo en las Ciencias Sociales, establece una diferenciación entre dos posiciones. Por un lado, las que denomina “anti-intencionales” o “pre-discursivas” —influenciadas por las neurociencias—, y por otro, aquellas que buscan articular lo corporal, lo discursivo y lo social, para analizar tanto sus implicancias teóricas en cuanto al abordaje de fenómenos contemporáneos, como sus consecuencias políticas, dado que “se trata de una problemática que va más allá de la vida académica para alcanzar el amplio territorio de la vida, a secas” (p. 252).

En su funcionamiento, las sensibilidades operan activamente a partir de unas concretas “políticas de los sentidos”, que “performan particulares modos de mirar, oler, tocar, oír y gustar que (se) despliegan (en) las sociedades en un tiempo dado, exhibiendo un profundo sentido interseccional entre clase, género y raza/etnia” (Cervio, 2020, p. 24). De este modo, la consideración de los aspectos sensibles de la vida urbana ofrece la posibilidad de complejizar el análisis de las articulaciones entre los aspectos simbólico-comunicacionales e histórico-estructurales de producción de lo urbano, tensionando los reduccionismos tanto objetivistas como culturalistas.

Consideraciones teórico-metodológicas

La estrategia metodológica de la investigación es de tipo cualitativa (Marradi et al., 2010). Desde una perspectiva socioantropológica (Achilli, 2005), el énfasis está puesto en la búsqueda de comprensión de los significados de los actores y su vinculación con los procesos histórico-estructurales en los que se inscriben. Dicho enfoque promueve una práctica de investigación reflexiva tendiente a aprehender una porción del mundo social a través de un análisis centrado en la lógica de la producción material y simbólica de los sujetos implicados en los procesos que se estudian. Para ello, se parte de la predisposición a tomar en cuenta un espectro de hechos tan amplio como se revele necesario en el curso de la investigación, y establecer la relevancia de la información reunida en relación con sus contextos de origen, tratándola como la expresión de entramados de relaciones socialmente situados (Balbi, 2015, pp. 12-13).

El trabajo empírico combina registros de observación, entrevistas abiertas y semiestructuradas, conversaciones sostenidas en contexto de trabajo de campo, análisis de documentos y de publicaciones de medios de comunicación en Internet, por una parte. Por la otra, la producción de diferentes registros fotográficos, audiovisuales y sonoros se orienta a explorar las potencialidades de una etnografía sensorial (Pink, 2009) —que aboga por una producción de conocimiento sensorialmente emplazada (p. 63)— y de algunos aportes de la antropología del sonido (Feld, 2013; Vedana, 2019).

Como se mencionó en la introducción, este trabajo es continuidad de una serie de proyectos de investigación iniciados hace una década en los que se ha indagado centralmente acerca de la reconversión de infraestructura ferroviaria. En el marco de esa investigación se ha conformado un equipo de carácter multidisciplinario, con integrantes procedentes de las áreas de la historia, la comunicación social, la antropología, la crítica cultural y la práctica artística. En publicaciones precedentes nos hemos ocupado de experiencias vinculadas a la reutilización de espacios del ferrocarril, en especial en la localidad de Tandil (Silva & Tripiana, 2022), mientras que algunas investigadoras del equipo han analizado casos relacionados con ramas de actividad como la minería en los partidos de Olavarría (Piñero, 2020) y Tandil (Sosa, 2021).

El trabajo inicial se fue ampliando hacia la pregunta por la significación y el uso social de otros espacios industriales abandonados o reconvertidos. Ello implicó, por un lado, recuperar registros y entrevistas previos en los que el tema había surgido, a la vez que se daba comienzo a una nueva etapa de trabajo, focalizada en el caso de la industria metalúrgica. Entre 2015 y 2025 hice 27 entrevistas, de las cuales cinco corresponden a la etapa de focalización temática comenzada en 2024. Además de las entrevistas, realicé diversos registros conversacionales en contextos de trabajo de campo y relevé un corpus compuesto, hasta el momento, por una selección de 32 notas de prensa sobre la Metalúrgica Tandil, publicadas entre julio de 2013 y septiembre de 2024. El análisis de estas fuentes se centra en la apertura de nuevos interrogantes (Guber, 2011), así como en el seguimiento de las trayectorias y de las tramas de relaciones de los actores que desbordan los recortes analíticos entre ámbitos de actividad.[2]

La selección de las personas a entrevistar responde a los criterios de “muestra intencional” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 87), y se ha definido su pertinencia a partir de su vinculación con los espacios y ramas de actividad industrial que aborda la investigación. De ese modo, se ha seleccionado a trabajadores retirados y en actividad, de diferentes edades, que me permitieron conocer referencias a distintos contextos temporales, así como a personas que se vinculan con las actividades que se desarrollan en el presente en aquellos espacios que se han reconvertido, o que impulsan proyectos para su reutilización.

En la etapa más reciente de la investigación, el trabajo de campo estuvo centrado espacialmente en el entorno de Metalúrgica Tandil (actualmente cerrada), y en entrevistas en profundidad realizadas a personas que viven o han vivido cerca de la fábrica y la conocieron en funcionamiento. También tuve la oportunidad de acercarme al proceso de montaje y apertura de una sala dedicada al “Tandil industrial” en el Museo Histórico local.

En este punto considero pertinente introducir la reflexión sobre cómo los modos concretos de hacer investigación están informados por supuestos epistemológicos y teóricos, así como por orientaciones e intencionalidades respecto de lo que se observa y se registra, que es necesario explicitar y problematizar. Por ello, resulta fundamental el ejercicio de construcción de una otredad conceptual (Gravano, 2011), a partir de sucesivos momentos de extrañamiento y reflexividad (Guber, 2011), que permitan la progresiva profundización en el conocimiento de los contextos y procesos sociales que se estudian.

Especialmente cuando se participa de proyectos de investigación multidisciplinarios y en estudios colectivos en los que convergen trayectorias diversas, se ponen en juego diferentes intencionalidades —no siempre explícitas— vinculadas a las preguntas de investigación y a los sesgos disciplinares, que se actualizan en el trabajo de campo, así como en las sucesivas instancias analíticas. El modo de abordar los testimonios y narrativas de los actores, los supuestos acerca de la referencialidad de los relatos, la relación entre memoria y verdad fáctica-verdad social, la resignificación de los procesos desde la enunciación en el presente, son algunos de los aspectos en los que pueden reconocerse esos sesgos. Petit y Benítez (2021) ofrecen una serie de reflexiones epistemológicas y metodológicas interesantes para nutrir esta discusión en particular en el ámbito de los estudios sonoros, observando, por ejemplo, usos diferenciales de la grabación de campo en el arte sonoro y en la antropología, y su relación con diferentes posiciones de escucha (expresiva o etnográfica, respectivamente).

Compartimos asimismo con Citro et al. (2024) la preocupación por problematizar ciertos modos de hacer investigación, vinculados a un habitus académico principalmente logocéntrico que niega “los saberes encarnados” y tiende a reproducir “ciertos disciplinamientos de la modernidad-colonialidad patriarcal” (p. 19), dejando por fuera “los aspectos prácticos, corporales y afectivos del hacer, pues han tendido a estudiar a los seres humanos, fundamentalmente, a través de sus modos de pensar y decir” (pp. 34-35).

Cabe, en este punto, recuperar el señalamiento de Arfuch (2016) contra una oposición simplista entre texto y afecto que puede subyacer en ciertas aproximaciones al giro afectivo, entendido como reacción directa al giro textual o discursivo, es decir a la primacía de lo discursivo en olvido del cuerpo y de las emociones. Ciertamente, contribuciones como las de Benveniste acerca de la subjetividad en el lenguaje, o las de Bajtin acerca de su carácter dialógico, intersubjetivo e inherentemente conflictivo —por no mencionar las teorías del lenguaje abonadas por el psicoanálisis lacaniano—, plantean múltiples y complejas formas en las que se vinculan lenguaje, subjetividad, afecto y emoción. Este posicionamiento demanda tener presente —en términos epistemológicos, metodológicos y políticos— la incidencia de relaciones de poder, las asimetrías por las cuales el lenguaje dice —y acalla— las distintas formas de dominación: de clase, de género, étnicas y por supuesto, epistémicas, donde los saberes y vocabularios legitimados se imponen sobre otros.

A partir de estas consideraciones, y partiendo —como señalé antes— de una perspectiva que busca articular las dimensiones históricas, estructurales y simbólicas de la producción social de lo urbano, es que pretendo construir una clave de acceso a las transformaciones socio productivas y de las espacialidades urbanas desde una perspectiva vivida. Sonidos, olores, percepciones del ritmo que hacen a la dimensión sensible de la experiencia social, en ocasiones de difícil acceso por la mediación de la palabra. Se habilitan así ciertos interrogantes vinculados con el enfoque de las memorias sociales desde la perspectiva de las sensibilidades, a las que busco aproximarme en este trabajo.

Apogeo y ocaso del “Tandil industrial”

Metalúrgica Tandil funcionó en la calle Figueroa al 500 durante setenta años, desde que realizó la primera fundición en diciembre de 1948 hasta que se apagaron definitivamente sus hornos en noviembre de 2018. Distintas investigaciones señalan el carácter emblemático que la fábrica tuvo para la ciudad, alimentando los procesos de identificación local con el perfil de primacía industrial, y nutriendo por varias décadas imaginarios de prosperidad junto a expectativas de ascenso social y pertenencia a una comunidad ocupacional.

La significación social de la industria metalmecánica se exhibe en la actualidad en distintas marcas del paisaje urbano, como los monumentos al fundidor (inaugurado en 2006) y a Santiago Selvetti, fundador de Metalúrgica Tandil (de 2011).

Tripiana (2023) señala que Metalúrgica Tandil fue la fábrica que contó con la mayor cantidad de trabajadores dentro del sector en la ciudad, y la de mayor incorporación de tecnología. Desde su creación y su etapa de crecimiento que se sostuvo por más de tres décadas, en el último cuarto del siglo XX el volumen de trabajadores fue en descenso continuo, pasando de 1400 obreros en 1976 a unos 160 trabajadores cuando cesa definitivamente su actividad en 2018 (p. 213).

Como ha estudiado Dicósimo (2020), entre 1950 y 1990, ser o haber sido metalúrgico era parte importante de la identidad de los habitantes de Tandil:

el prestigio y la influencia de esta empresa en la sociedad local contribuyeron a que su comunidad particular se proyectara como la representación idealizada de una identidad colectiva, que fue motivo de orgullo de la sociedad tandilense y que definió su carácter como sociedad industrial moderna durante mucho tiempo (p. 63).

Figura 1: Acceso principal a la planta de Metalúrgica Tandil. Octubre de 2025.

A mediados de la década de 1960, Renault Argentina se convirtió en socio mayoritario de Metalúrgica Tandil y la empresa dio un salto en tamaño y complejidad al convertirse en su “fundidora cautiva”, y llegó a ocupar cerca de dos mil trabajadores.

Hacia las décadas finales del siglo XX puede observarse un “fin de época” en el desarrollo del capitalismo con predominio industrial en nuestro país del que Tandil no es ajeno, y que “da inicio a un nuevo estadio con el predominio del capital financiero, proceso en el cual la última dictadura cívico-militar tuvo un rol singular en el cambio de correlación de fuerzas sociales que permite la consolidación de la nueva etapa” (Tripiana, 2023, p. 6).

Como señala Lan (2011), a partir del agotamiento del modelo neoliberal se produce en la ciudad

en primer lugar una desconcentración industrial basada en la flexibilidad laboral, y en la tercerización y subcontratación de tareas y de mano de obra, lo que genera una desintegración vertical del proceso productivo y se abren numerosos talleres aprovechando el eje de circulación de la Ruta Nacional 226. Hacia fines de 1990 se produjo una expulsión de mano de obra desde las empresas más consolidadas hacia las pequeñas y medianas empresas y también se dio una creciente desocupación (p. 165).

Este momento histórico “tuvo su manifestación, en lo que denominamos geografía de la crisis y que tiene que ver con las distintas expresiones del trabajo, por medio de ferias, trueque y fábricas recuperadas, que constituyeron una forma de salida de la misma” (Lan, 2011, p. 165).

Las distintas etapas de la actividad industrial generaron procesos de producción y destrucción espacial que fueron modificando notoriamente la fisonomía urbana, además de los ritmos y dinámicas de sociabilidad. El patrón de asentamiento de los trabajadores produjo la aparición en la zona norte de la ciudad de dos barrios, Villa Galicia y Barrio Metalúrgico, y la transformación de uno ya existente, Villa Italia (Dicósimo, 2020, p. 51).

El crecimiento de Metalúrgica Tandil se expresaba, entre otros indicadores como la ya mencionada cantidad de trabajadores —que generaban una intensa circulación en los alrededores, especialmente en los horarios de cambio de turno—, en la expansión espacial de la fábrica, con la sucesiva de compra de propiedades adyacentes para aumentar el tamaño de la planta. Este hecho, según refirieron algunas personas entrevistadas, alimentaba expectativas de ascenso social de quienes vivían en sus inmediaciones y esperaban poder vender sus casas a la Metalúrgica. Así reflexionaba un comerciante que vivió desde su infancia frente a la fábrica:

Compraron muchas casas (…). Les daban otra para que se fueran. Mi tía y mis primos, que siempre vivieron a la vuelta, en una casa con terreno grande siempre pensaban que algún día se la podía comprar Metalúrgica. Pero Metalúrgica ya no está. Como Perón, ya no está.

En relación con el carácter emblemático de la Metalúrgica Tandil, un entrevistado afirmaba con vehemencia: “Selvetti (fundador de la empresa) si viviera mataría como a mil acá en Tandil por haber dejado morir la fábrica”. Y agregaba: “Todo el mundo trabajaba en Metalúrgica Tandil. En mi familia, todos. Yo quise entrar a trabajar, pero no me dejaron porque tenía problemas en la vista”.

La articulación entre los ritmos de la producción fabril y los ritmos urbanos que son atribuidos desde el presente a los diferentes momentos de la trayectoria de la empresa aparece entre otros aspectos, en referencias a un paisaje sonoro hoy extinguido. La bocina (o silbato) que marcaba los cambios de turno, el desplazamiento y las conversaciones de los trabajadores en los alrededores de la fábrica, el sonido de las maquinarias en funcionamiento son algunas de las referencias que aparecen en los relatos y que contrastan con su ausencia en el presente. Indicadores de los ritmos-tiempos de la producción, asociados principalmente a los momentos de entrada y salida en los que se generaba una intensa circulación de personas en las inmediaciones, son mencionados por quienes han vivido en las cercanías de la fábrica. La expropietaria de un kiosco ubicado a pocas cuadras relataba que los obreros pasaban caminando o en bicicleta por la calle y silbaban: “Algo que tengo bien implantado en mi recuerdo es algo que ahora no se escucha, que es los obreros que iban por la calle silbando. (…) algunos caminando, otros en bicicleta, iban silbando, o conversando…”.

Un vecino señalaba con precisión los horarios en los que sonaba la sirena para marcar los cambios de turno: “a las 5 de la mañana, a la 1 y a las 9”, en jornadas de 8 horas. Eran los tiempos en que se sostenía el eslogan “Metalúrgica no para”: “y era verdad, no paraba”. En los últimos años de funcionamiento de la planta se fue reduciendo, además de los puestos de trabajo, la duración de las jornadas.

La profunda imbricación de los ritmos productivos y los procesos de subjetivación en las dinámicas de la vida cotidiana se deja atisbar de manera significativa en un texto publicado en un diario local como necrológica de un extrabajador de la empresa: “Metalúrgica Tandil fue parte de su vida, trabajador incansable, nunca llegó tarde y mucho menos faltar (…) Despertador no necesitaba, la sirena de Metalúrgica marcaba el inicio del día” (El Eco de Tandil, 2014; cursivas añadidas).

Otros aspectos del relato contrapesan la romantización de los tiempos “de oro” de la planta centrada en las proyecciones de ascenso social, y actualizan referencias a otras dimensiones sensoriales, principalmente del olfato y el tacto, cuando mencionan el espeso “humo negro” que emanaba de la fábrica. Junto a la picazón en los ojos y las vías respiratorias, se percibía un olor intenso, como mencionaba otra entrevistada:

Los días que había viento para acá, los días más húmedos, lo respirabas. Sí, sí, sí, sí. Era un olor feo, penetrante, como que quemaban algo, pero un material especial, no un papel, claro. Era algo propio de la Metalúrgica... Como si se quemara una sartén o algo así (...) Era algo metálico. Es difícil decir algo parecido. (...) Ese hollín uno lo caminaba. Para ese entonces yo iba a trabajar. Por la calle estaba el hollín, también. Los frentes de las casas estaban... Los pintaban y a los dos meses estaban las casas todas negras. Sí, sí, me acuerdo. (...) Y yo recuerdo los botines llenos de hollín de los obreros.

Ese hollín, según refería también un comerciante y vecino de la fábrica, “se metía en los techos de las casas… Cuando le compré la casa a mi hermano, enfrente de Metalúrgica, tuve que cambiar el techo, que estaba lleno de ese polvo, que se metía en las juntas de las chapas y se estaba pudriendo todo”.

Contaminación, accidentes y diversos conflictos laborales —entre otros, debidos a las condiciones de salubridad deficiente o a la tercerización en ciertas áreas de la producción (Tripiana, 2023)— constituyen aspectos que van horadando las representaciones más lisas y sin fisuras de la “época dorada” del perfil industrial perdido. De este modo, se reintroducen referencias a la experiencia diferencial de clase de las personas involucradas en los hechos que se relatan, al tiempo que se proyectan las valencias de los procesos de identificación hacia otras expresiones del conflicto social en el presente. De estas articulaciones participan, como hemos analizado en otros trabajos (Silva, 2022), las movilizaciones de la cultura como recurso en la producción de valor y valores vinculados a procesos de patrimonialización y musealización. Cabe mencionar, al respecto, que hacia fines de 2024 un museo local abrió una nueva sala destinada a ser “una muestra del Tandil industrial”. En ella se alojan máquinas, herramientas y objetos que pertenecieron a un taller de tornería[3] que fueron donadas al Museo por la familia propietaria, dado que hasta el momento la institución no contaba con colecciones referidas a esa rama de la actividad.

Figura 2: Uno de los portones de acceso y parte del edificio principal de Metalúrgica Tandil. Octubre de 2025.

En la inauguración del espacio, el presidente del Museo destacó el valor emblemático de las piezas resguardadas en relación con la identidad local: “Tandil no podía permitir que estas máquinas se fueran a otro lugar”. En uno de los textos de la sala puede leerse: “Junto con los grandes nombres del Tandil industrial —Metalúrgica Tandil, BIMA, Buxton, Ronicevi, entre otros—, talleres (como este), que llegaron a ser cientos en tiempos de sustitución de importaciones, han hecho su aporte sustancial a la identidad local. A sus trabajadores también está dedicado este espacio”. Como una cuestión a continuar profundizando, este hecho da cuenta de otras formas de valorización y significación —desde el presente— del pasado industrial de la ciudad.

Memoria, sensibilidades y producción espacial urbana

Los registros analizados permiten advertir el espesor sensorial y significante con el que se trama la construcción de memoria acerca de las transformaciones socioproductivas que inciden en los procesos de producción espacial urbana, dando cuenta no sólo de las formas en que se articulan experiencias identificadas como compartidas y comunes —las cuales nutren los sentidos con que se reviste a la identidad local— sino también de una intensa elaboración sociocultural que moviliza emociones y afectos, y pone en juego la rememoración/recreación de experiencias sensoriales.

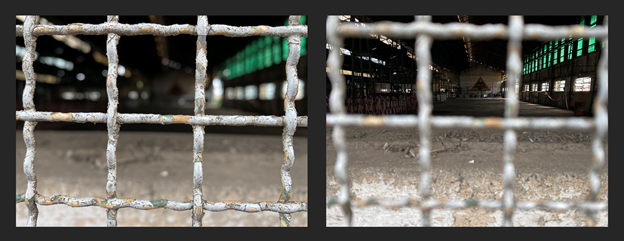

Figura 3: Vista del interior del edificio de Metalúrgica Tandil, actualmente desmantelado. Septiembre de 2024.

La referencia a paisajes sonoros extinguidos, a los ritmos cotidianos trastocados, brinda un acercamiento posible a los modos socialmente situados de experimentar los procesos de producción destructiva (Gordillo, 2018) asociados a las dinámicas de la urbanización capitalista, en sus expresiones localizadas en una territorialidad concreta.

El proyecto ritmo-analítico de Lefebvre (2004) buscaba mostrar las relaciones entre los ritmos y la vida cotidiana, es decir las modalidades concretas de la temporalidad social. Desde esta perspectiva, es posible describir el tiempo de cada día y los usos del tiempo de acuerdo con categorías sociales, como género, edad u otras. Los ritmos implican convenciones y procesos de aprendizaje a veces de varios años, a fin de incorporar, habituar el cuerpo a esos ritmos. Los ritmos adquiridos son, para Lefebvre, simultáneamente internos y sociales (p. 75).

Los procesos de producción industrial, estandarizados y racionalizados, son similares en distintos lugares del planeta. Sin embargo, sus expresiones concretas adquieren particularidades que permiten abordar las relaciones entre los aspectos históricos, estructurales y simbólicos que marcan profundos procesos de transformación socioespacial. Si la chimenea de Metalúrgica Tandil emblematizó la identidad local durante décadas, hoy quizás el emblema busca serlo una empresa como Globant, un unicornio dedicado al desarrollo de software cuyo edificio “inteligente” y ambientalmente sostenible alimenta la imagen de Tandil como “polo tecnológico”. Hay diferencias evidentes —y otras más sutiles— entre los ritmos asociados a uno y otro perfil productivo: la circulación de cientos de trabajadores —muchos de ellos en bicicleta— por las calles de la ciudad marcaba una presencia ostensible en el espacio urbano; mientras que los procesos de trabajo de la industria del software suceden de maneras más fragmentaria, incluso desde el espacio doméstico a través de la conexión remota. Los turnos regulares de ocho horas, cuyos momentos de inicio y fin marcaban los ritmos cotidianos de numerosos vecinos —tal como lo refiere la necrológica citada más arriba—, contrastan con la temporalidad más laxa de las dinámicas laborales de la industria del software al estilo Google. Con presencia en más de veinticinco países, los equipos de trabajo de las distintas áreas suelen ser de composición multinacional, lo cual exige coordinar y negociar las diferencias horarias, realizando el modelo de empresa (¿ciudad?) global que nunca se detiene (recordemos en este punto el eslogan mencionado por una de las entrevistadas: “Metalúrgica no para”).

Desde la perspectiva de la configuración de paisajes sonoros urbanos, Fortuna (2009) analiza las formas de coexistencia, superposición y silenciamiento de sonoridades que alimentan, respectivamente, imágenes de “modernización globalizante” o imágenes “patrimonialistas” (p. 56). Cabe preguntarnos de qué manera son valoradas estas sonoridades como parte de los procesos de significación social que desde el presente se realizan en torno de esos contextos productivos y su incidencia en la construcción de identidades territorializadas. También, por las formas en las que se busca mantener y (re)producir la identificación con la comunidad ocupacional metalúrgica, como parte nodal de la identidad tandilense (Dicósimo, 2020). En este sentido, son pertinentes los aportes de Carvalho da Rocha y Eckert (2013) acerca de la duración de las formas de lo social, que —señalan— no es algo dado y evidente, sino resultado de un esfuerzo sostenido de actores y grupos sociales por construir el sentido de su continuidad temporal, teniendo como base su fondo de discontinuidad. El tiempo presente aparece como posición desde la cual se establece el conflicto por las diferentes —y desiguales— formas de recuperación, resignificación y valorización del pasado. La voluntad de conservación y transmisión se expresa, por ejemplo, en la musealización de las máquinas y piezas de un taller de tornería.

La perspectiva de las sensibilidades puede habilitar el abordaje de territorialidades sensibles de la memoria, que se expresan no sólo en términos de identificación compartida y reconocimiento, sino también de experiencia de las desigualdades estructurales de lo urbano. Los olores y sonidos de las fábricas, la picazón de ojos y vías respiratorias que señalan procesos de contaminación ambiental, las vibraciones y ruidos, la diferencia de iluminación entre sectores de la ciudad que alimentan sentidos de peligrosidad, entre otros aspectos, permiten abordar la producción (y destrucción) espacial urbana desde sus dimensiones no tan evidentes.

Conclusiones

Las reformas estructurales experimentadas en Argentina en el último tercio del siglo XX, y especialmente desde la década de 1990, modificaron los perfiles socio-productivos locales, así como las tramas de sociabilidad y espacialidades vinculadas a ellos. Múltiples vestigios materiales dan cuenta de la inscripción territorial que asumieron los sucesivos momentos de apogeo y abandono de actividades que previamente resultaban organizadoras de relaciones sociales. En el contexto del centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se localiza nuestra investigación, puede observarse la reestructuración y discontinuación de actividades industriales como la metalmecánica, que habían tenido una incidencia significativa en los procesos de construcción identitaria y horizontes de expectativas para distintos sectores de la población.

La materialidad de los espacios físicos en/con los que se trabaja remite a un complejo proceso de producción, destrucción y reconstrucción de relaciones sociales. Varios de esos espacios se han visto involucrados en procesos de activación patrimonial y demandas por el destino dado a esa infraestructura en “desuso” (Silva et al., 2024). A su vez, las formas de apropiación de esas espacialidades y la presencia cotidiana de diversos actores van configurando nuevos ritmos y territorialidades sensibles, que permiten abordar distintos aspectos de la producción espacial urbana y los modos diferenciales de experimentar la vida en la ciudad.

El presente artículo retoma diferentes aportes teórico-metodológicos que permiten poner de relieve la dimensión sensorial de la memoria urbana, y su potencial para indagar en aspectos menos evidentes de las desiguales experiencias implicadas en la producción destructiva (Gordillo, 2018) de los procesos de urbanización. Las modalidades concretas que éstos adquieren en el contexto de las ciudades medias en las que se desarrolla la investigación, específicamente en este caso en Tandil, brindan algunas pistas para interrogar las formas situadas de las relaciones entre los aspectos históricos, estructurales y simbólicos de producción de lo urbano, una sedimentación localizada de relaciones de fuerza que incide en las valencias y proyecciones de ciertos emblemas productivos así como en las posibilidades de articular otros sentidos y proyectos de uso para las espacialidades implicadas.

Como observamos en el marco de nuestro trabajo, las transformaciones en los perfiles productivos inciden en la materialidad que va delineando los modelos urbanos, pero también se inscriben en las dinámicas socioculturales que dan sustento simbólico a los procesos históricos de producción social de esos espacios, estableciendo narrativas, horizontes de expectativas e imaginaciones de futuro. En torno a estas matrices se desarrollan elaboraciones enunciativas y pragmáticas que orientan prácticas sociales, apropiaciones espaciales, y se configuran entramados asociativos, modos de organización y colectivización en relación con la articulación de demandas por el acceso, uso y producción del espacio urbano.

La construcción de memoria sobre lo ocurrido en el territorio interpela tanto desde la materialidad de los vestigios y huellas como desde la potencia afectante de la ausencia. Así, la pregunta por los efectos de las políticas neoliberales, el proceso de desindustrialización, la privatización y la retracción de lo público se enlaza con los esfuerzos de construcción de otro entramado de relaciones sociales que hacen a la territorialidad actual, como una nueva capa de temporalidad en los espacios en los que se inscriben.

Referencias:

Achilli, E. (2005). Investigar en antropología social. Los desafíos de transmitir un oficio. Laborde.

Amphoux, P., & Le Guern, P. (2017). Le temps des pionniers: Jean-François Augoyard et le Cresson. Politiques de Communication, (Hors série 1), 31-44. https://shs.cairn.info/revue-politiques-de-communication-2017-HS-page-31?lang=fr

Arfuch, L. (2016). El “giro afectivo”. Emociones, subjetividad y política. deSignis, 24, 245-254. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=606066848013

Balbi, F. (2015). Creatividad social y procesos de producción social: hacia una perspectiva etnográfica. Publicar, 13(18), 9-29. https://publicar.cgantropologia.org.ar/index.php/revista/article/view/199

Boggi, S., & Silva, A. (2016). Emblemas paradojales: imágenes urbanas en reconversión en Olavarría y Tandil. En A. Gravano, A. Silva, & S. Boggi (Eds.), Ciudades Vividas: Sistemas e imaginarios de ciudades medias bonaerenses (pp. 113-134). Café de las Ciudades.

Boggi, S., & Silva, A. (2023). Sonoridades urbanas e imaginarios sociales. Una aproximación a sus vínculos a partir de etnografías de ciudades medias de la provincia de Buenos Aires en contexto de pandemia de Covid-19. Imagonautas, 17(12), 131-146.

Carvalho da Rocha, A. L., & Eckert, C. (2013). Etnografia da duração: antropologia das memórias coletivas em coleções etnográficas. Marcavisual.

Cervio, A. (2020). Afrodescendientes, racialización y políticas de las sensibilidades en Argentina. Universitas, 32, 19-36. https://doi.org/10.17163/uni.n32.2020.01

Citro, S., Podhajcer, A., Roa, M. L., & Rodríguez, M. (2024). Performance-investigación colaborativa. Vol. 1. Confluencias transdisciplinares entre las ciencias sociales y las artes. Biblos.

Dicósimo, D. (2020). Los metalúrgicos de Tandil, ¿una comunidad imaginada?. Revista de estudios marítimos y sociales, 13(17), 38-65. https://estudiosmaritimossociales.org/ojs/index.php/rems/article/view/82

El Eco de Tandil. (2014, 13 de diciembre). Necrológicas. El Eco de Tandil. https://www.eleco.com.ar/interes-general/necrologicas-5

Feld, S. (2013). Una acustemología de la selva tropical. Revista Colombiana de Antropología, 49(1), 217-239. https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/301

Fortuna, C. (2009). La ciudad de los sonidos: Una heurística de la sensibilidad en los paisajes urbanos contemporáneos. Cuadernos de Antropología Social, 30, 39-58. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180913916003

García Castilla, J. D. (2019). Conocimientos en resonancia: hacia una epistemología de la escucha. El oído pensante, 7(2), 135-154. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/oidopensante/article/view/7564/6776

Gordillo, G. (2018). Los escombros del progreso. Ciudades perdidas, estaciones abandonadas y deforestación sojera en el norte argentino. Siglo XXI.

Gravano, A. (2011). Imaginarios urbanos y facilitación organizacional: estudio comparativo de casos. Publicar, 9(11), 11-31. https://publicar.cgantropologia.org.ar/index.php/revista/article/view/277

Gravano, A. (2018, 12-14 de diciembre). Propuesta para una conceptualización histórico-simbólico-estructural de lo urbano (Ponencia). IV Seminario Internacional “La producción de la ciudad latinoamericana en el neoliberalismo”, FLACSO Ecuador.

Guber, R. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Siglo XXI.

Ingold, T. (2007). Against soundscape. En E. Carlyle (Ed.), Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice (pp. 10-13). Double Entendre.

Lan, D. (2011). Territorio, industria, trabajo: División territorial del trabajo y espacio producido en la industria de la ciudad de Tandil - Argentina (Tesis de posgrado, Universidad Nacional de La Plata). Memoria Académica. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.430/te.430.pdf

Lefebvre, H. (2004). Rhythmanalysis. Space, Time and Everyday Life. Continuum.

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.

Lefebvre, H. (2017). El derecho a la ciudad. Capitán Swing.

Márquez, F. (2012). Las ciudades de Georg Simmel. Lecturas contemporáneas. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. (2010). Metodología de las Ciencias Sociales. Cengage.

Pelinski, R. (2007). El oído alerta: modos de escuchar el entorno sonoro. Centro Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/pelinski/pelinski_01.htm

Petit, F. (2024). Acústica situada. Una lectura antropológica de los mapas de ruido de la ciudad de Buenos Aires (1972-2018). Etnografías Contemporáneas, 10(18), 8-33. https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/1676

Petit, F., & Benítez, A. (2021). Sobre las (im)posibilidades de grabar la escucha. La grabación de campo como herramienta en el arte sonoro y la antropología. En A. Freychet, A. Reyna & M. Solomos (Eds.), Escuchando lugares. El field recording como práctica artística y activismo ecológico (pp. 127-148). Universidad Nacional del Litoral.

Pink, S. (2009). Doing sensory ethnography. Sage.

Piñero, G. (2020). Neo-extractivismo y naturaleza en la producción de Daniel Fitte: prácticas situadas y estrategias relacionales. Conceição|Conception, 9, e020012. https://doi.org/10.20396/conce.v9i00.8662156

Ross, F. (2014). Paisajes sensoriales: sensación y emoción en el hacer del lugar. Bifurcaciones, 16, 1-20.

Schafer, R. M. (2013). El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Intermedio.

Segura, R. (2021). Las ciudades y las teorías. Estudios sociales urbanos. UNSAM Edita.

Silva, A. (2022). De la devaluación a la ‘puesta en valor’. Cultura, procesos colectivos y patrimonio ferroviario de ciudades medias bonaerenses. Quid 16, (18), 105-121. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/7364

Silva, A., & Tripiana, J. (2022). Poéticas de la persistencia. Ferrocarril, artes y memoria en la construcción de territorios. Arte Publicaciones.

Silva, A., Piñero, G., Rocha, M., Sosa, B., Funaro, P., Pérez, P., & Barandiarán, L. (2024). Entre emplazamientos y desplazamientos.: Intersecciones entre lo urbano, lo comunicacional y lo artístico en contextos no metropolitanos. Intersecciones en Comunicación, 1(18). https://doi.org/10.51385/ic.v1i18.201

Simmel, G. (1986). El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Península.

Sosa, B. (2021). La recuperación del oficio de picapedrero como patrimonio cultural inmaterial y su vínculo con la memoria en el arte público de Tandil (1990-2021). En T. Fuentes & C. Dimatteo (Eds.), Procesos socio históricos y memoria en el arte y la enseñanza (pp. 30-43). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. https://www.arte.unicen.edu.ar/artepublicaciones/actas/ateneo-tecc-2021.pdf

Tripiana, J. (2023). Transformaciones en el capitalismo y la conciencia obrera. Un estudio sobre el proceso de conciencia de los obreros metalúrgicos en Tandil, 1990-2004 (Tesis de posgrado, Universidad Nacional de La Plata). Memoria Académica. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2643/te.2643.pdf

Vasilachis de Gialdino, I. (Coord.). (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa.

Vedana, V. (2019). Territórios sonoros e ambiências: etnografia sonora e antropologia urbana. Iluminuras, 11(25). https://doi.org/10.22456/1984-1191.15537

Disponibilidad de datos: El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentra disponible.

Financiamiento: Proyecto PICT-2021-GRF-TI-00597. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Cómo citar: Silva, A. (2025). Ritmos, sonoridades y sensibilidades en la memoria de transformaciones urbanas: Metalúrgica Tandil (Argentina). Dixit, 39, e4774. https://doi.org/10.22235/d.v39.4774

Contribución de los autores (Taxonomía CRediT): 1. Conceptualización; 2. Curación de datos; 3. Análisis formal; 4. Adquisición de fondos; 5. Investigación; 6. Metodología; 7. Administración de proyecto; 8. Recursos; 9. Software; 10. Supervisión; 11. Validación; 12. Visualización; 13. Redacción: borrador original; 14. Redacción: revisión y edición.

A. S. ha contribuido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

Editor responsable: A. L.

Dixit v39

enero-diciembre 2025

10.22235/d.v39.4774