Páginas de Educación, 18(2)

julio-diciembre 2025

10.22235/pe.v18i2.4541

Artículos

Intervenciones psicoeducativas para la prevención del acoso escolar: una revisión sistemática general entre 2019-2023

Psychoeducational interventions for the prevention of school bullying: a general systematic review from 2019 to 2023

Intervenções psicoeducativas para a prevenção do bullying escolar: uma revisão sistemática geral entre 2019-2023

Constanza Beira Aguilar1 ORCID: 0009-0008-1240-6039

Nicolás Chiarino2 ORCID: 0000-0002-4530-1777

1 Universidad de la República, Uruguay, [email protected]

2 Universidad de la República, Uruguay

Resumen:

El acoso escolar es un fenómeno que afecta a millones de estudiantes,

impactando negativamente su bienestar emocional y desarrollo académico. Este

trabajo se propuso realizar una síntesis de la evidencia general de revisiones

sistemáticas y metaanálisis sobre las intervenciones psicoeducativas para la

prevención del bullying y el cyberbullying en instituciones educativas de

educación primaria y secundaria publicadas en el período 2019-2023. Se

utilizaron las directrices metodológicas de la declaración PRISMA, que

permitieron identificar 23 artículos. Los datos fueron discutidos desde un

enfoque ecológico y sistémico, que permitió realizar una lectura

multidimensional, integrada y compleja para el abordaje del acoso escolar. La

muestra de estudios seleccionados incluyó más de 80 estudios de programas de

intervenciones. Se destaca la efectividad de las intervenciones, que lograron

una disminución en los niveles de victimización y perpetración del acoso. Las

intervenciones de mayor efectividad involucraron la participación de toda la

comunidad educativa, integrando a las familias y los docentes, y se centraron

en fortalecer las habilidades sociales, la autoestima y la resolución de

conflictos. Se discuten los principales resultados y las implicancias

prácticas.

Palabras clave: bullying; cyberbullying; ciberacoso; acoso escolar; intervención psicoeducativa; prevención.

Abstract:

School bullying is a phenomenon that affects

millions of students having a negative impact on their emotional well-being and

academic development. This work aims to synthesize general evidence from

systematic reviews and meta-analyses on psychoeducational interventions for the

prevention of bullying and cyberbullying in primary and secondary schools

published between 2019 and 2023. The methodological guidelines of the PRISMA

statement were used, allowing the identification of 23 articles. The data were

discussed from an ecological and systemic perspective, enabling a

multidimensional, integrated, and complex perspective of the issue of bullying.

The selected study sample included over 80 studies on intervention programs.

The effectiveness of these interventions was highlighted, achieving a reduction

in levels of victimization and perpetration of bullying. The most effective

interventions involved the participation of the entire educational community,

integrating families and teachers, and focused on strengthening social skills,

self-esteem, and conflict resolution. The main findings and practical

implications are discussed below.

Keywords: bullying; cyberbullying; psychoeducational intervention; prevention assessment.

Resumo:

O bullying escolar é um fenômeno que afeta milhões

de estudantes, impactando negativamente seu bem-estar emocional e

desenvolvimento acadêmico. Este trabalho teve como objetivo realizar uma

síntese da evidência geral de revisões sistemáticas e meta-análises sobre

intervenções psicoeducativas para a prevenção do bullying e cyberbullying em

instituições educativas e publicadas no período de 2019-2023. Foram utilizadas

as diretrizes metodológicas da declaração PRISMA, que permitiram identificar 23

artigos. Os dados foram discutidos a partir de uma abordagem ecológica e

sistêmica, o que possibilitou uma leitura multidimensional, integrada e

complexa para o enfrentamento do bullying escolar. A amostra de estudos

selecionados incluiu mais de 80 estudos de programas de intervenção. Destaca-se

a efetividade das intervenções, que resultaram na diminuição dos níveis de

vitimização e perpetração do bullying. As intervenções mais eficazes envolveram

a participação de toda a comunidade educativa, integrando famílias e docentes,

e focaram no fortalecimento das habilidades sociais, autoestima e resolução de

conflitos. São discutidos os principais resultados e as implicações práticas.

Palavras-chave: bullying; cyberbullying; bullying escolar; intervenção psicoeducativas; prevenção.

Aceptado: 15/10/2025

Implicaciones prácticas

- Brindar información actualizada sobre las intervenciones psicoeducativas en contextos escolares. Es fundamental incorporar programas de prevención de acoso y ciberacoso, con un enfoque que incluya habilidades sociales, resolución de conflictos y fortalecimiento de la autoestima.

- Las intervenciones más efectivas en la prevención y abordaje del acoso escolar son aquellas que involucran a toda la comunidad educativa. Es fundamental que docentes, estudiantes, familias y personal administrativo trabajen de manera conjunta creando un ambiente colaborativo e inclusivo.

- La formación docente es esencial para mejorar el ambiente escolar y promover la seguridad emocional de los/as estudiantes. Es crucial ofrecer a los/as docentes capacitación continua sobre cómo identificar, intervenir y prevenir situaciones de acoso escolar.

- Las intervenciones deben adaptarse a las características de cada institución educativa, considerando el contexto sociocultural y los recursos disponibles. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento permite ajustar las estrategias según los resultados obtenidos.

- Resulta fundamental promover la participación estudiantil como agentes activos en la creación y ejecución de programas de prevención para aumentar la eficacia de las intervenciones y la mejora del ambiente escolar.

- La integración de recursos digitales puede ofrecer espacios seguros para la denuncia y el aprendizaje interactivo sobre el respeto y la convivencia en línea.

Introducción

El acoso escolar, también conocido como bullying, es un fenómeno de larga data que ha tomado nuevas formas en la actualidad (Blaya et al., 2006). Se caracteriza por comportamientos antisociales que implican agresiones intencionales y repetidas dentro de relaciones interpersonales marcadas por desigualdades de poder o fuerza (Gaffney & Tofi, 2019). Este tipo de acoso puede manifestarse a través de diversas formas de violencia, incluyendo física, verbal, psicológica y cibernética. Factores como la edad, el nivel educativo, el género, la raza o la etnia, así como el contexto familiar y la presencia de discapacidades o condiciones médicas pueden influir en su ocurrencia (Kennedy, 2020).

Garaigordobil y Oñederra (2015) definen las violencias asociadas con esta problemática, entre las que se destaca la violencia física como el acto de causar lesiones o daños a las personas y sus pertenencias. La violencia verbal se manifiesta mediante insultos, apodos o amenazas que intimidan a la víctima. Por su parte, la violencia psicológica se centra en la persecución y la disminución de la autoestima de la persona afectada. La violencia sexual incluye críticas hacia las inclinaciones sexuales de la víctima o comentarios sobre su cuerpo. Las dinámicas del acoso escolar involucran a diferentes actores que asumen ciertos roles en lo que se denomina el “triángulo del bullying” (Arellano, 2008). Por un lado, el perfil de las víctimas suele comprender a personas débiles e inseguras, con baja autoestima y falta de confianza. Por otro lado, los agresores son individuos que no muestran empatía y actúan de manera violenta hacia sus víctimas. Los espectadores, en su rol pasivo, a menudo apoyan las conductas del acosador al no intervenir y permanecer en silencio ante los hechos. La conducta de los espectadores es crucial, debido a que puede influir en la duración e intensidad de la agresión, así como en la situación de la víctima.

Los avances tecnológicos y las nuevas formas de interacción a nivel social requieren reflexionar sobre las nuevas modalidades de acoso, conocidas en la literatura especializada como cyberbullying. Este fenómeno se refiere al daño intencional y repetido infligido mediante el uso de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Las plataformas en línea permiten que ciertas publicaciones se difundan a cientos o miles de personas, y el anonimato que ofrecen eleva significativamente el potencial de daño del acoso en línea (Torgal et al., 2021).

Olweus (1994), psicólogo sueco y pionero en la investigación sobre el acoso escolar, ha subrayado en sus obras los efectos negativos significativos que este fenómeno puede tener en la salud mental y el bienestar emocional de los niños/as y adolescentes afectados/as. Tanto quienes sufren acoso como quienes lo ejercen experimentan consecuencias adversas que pueden afectar su desarrollo psicosocial. Esto puede dar lugar a perturbaciones psicológicas, incluidas diversas manifestaciones de ansiedad, episodios de depresión e incluso la aparición de pensamientos suicidas (Imran, 2020). Es habitual que estas experiencias negativas contribuyan a la formación de una autoimagen deteriorada, debilitando la autoestima y la autonomía de los individuos, lo que puede resultar en autodesprecio, inseguridad, sentimientos de culpa, alteraciones del estado de ánimo, trastornos de la conducta alimentaria, consumos problemáticos y problemas de sueño (Wolke & Lereya, 2015).

Abordaje del acoso escolar

En respuesta a estos efectos perjudiciales se han implementado diversos programas de prevención e intervención en instituciones educativas y comunidades, que han demostrado ser efectivos (Tristão et al., 2020). A medida que el acoso escolar se ha convertido en un problema crítico en el ámbito educativo y un tema de salud pública, ha crecido el interés por investigar la perpetración y victimización tanto del acoso tradicional como del ciberacoso (Gonçalves et al., 2019).

Muchas de estas investigaciones se han centrado en evaluar la eficacia de diversas intervenciones en relación con temáticas como el aprendizaje emocional, la inteligencia emocional, la psicoeducación, la autoestima y la empatía (Marín-Balcázar & Guachichullca-Guamán, 2022). En este sentido, Gaffney et al. (2019) concluyeron en su metaanálisis que los programas contra el acoso escolar fueron efectivos en la reducción de la perpetración del acoso en aproximadamente el 19%-20% y en la disminución de la victimización en el 15%-16%. Asimismo, Rohmana et al. (2019) hallaron que todos los programas de intervención, tanto basados en la escuela como en la comunidad, resultaron eficaces para reducir el acoso tradicional y el ciberacoso, destacando que la aplicación de estos programas puede ayudar a mitigar los efectos negativos del acoso.

Otras revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado que la concientización entre los estudiantes y la intervención de los observadores son cruciales para reducir el acoso. Polanin et al. (2021) demostraron en su revisión sistemática y metaanálisis que los programas de prevención del acoso escolar aumentaron la intervención de los espectadores en un 20%.

Por su parte, Ttofi & Farrington (2011) identificaron la capacitación de los referentes de cuidado familiar como un componente esencial para la reducción del acoso en escuelas y liceos. La mayoría de los programas ofrecen a las familias información escrita sobre el acoso y los recursos relacionados por medio de boletines escolares y manuales. Algunos incluso promueven su participación en el desarrollo de políticas de disciplina escolar, con el objetivo de aumentar la conciencia, proporcionar apoyo mutuo y fomentar la responsabilidad familiar en la creación de soluciones para el acoso (Huang et al., 2019).

Se reconocen distintos niveles de intervención de los programas que permiten clasificar sus acciones según su alcance y especificidad. En particular, se distingue entre las intervenciones primarias, cuyo objetivo es prevenir la aparición del acoso, y las intervenciones secundarias orientadas a grupos específicos en situación de riesgo. Esta clasificación resulta pertinente para comprender la lógica de funcionamiento de los programas analizados en el presente trabajo. Este enfoque de intervención primaria orientada a la prevención y de intervención secundaria enfocada a la atención de la situación conflictiva va en la misma dirección propuesta por Olweus (1993), quien plantea acciones universales y focalizadas que remiten a las acciones primarias y secundarias respectivamente.

Cabe señalar que existe una amplia variedad de estudios, revisiones sistemáticas y metaanálisis que abordan diversos tipos de intervenciones desde múltiples perspectivas y en relación con diferentes temáticas. No obstante, la evidencia sobre intervenciones educativas se encuentra dispersa, lo que dificulta su implementación práctica. Para abordar esta limitación, se propone un marco integrativo basado en un enfoque sistémico que contribuya a una comprensión integrativa a partir de los avances realizados.

Pasos hacia un abordaje sistémico del acoso escolar

El acoso escolar es un fenómeno complejo que involucra múltiples elementos y procesos en interacción dinámica. Abordar las intervenciones y sus resultados puede ser un gran desafío, ya que es necesario entender cómo estos factores se entrelazan y afectan la situación de manera no lineal. En este sentido, una perspectiva sistémica se convierte en una herramienta valiosa para analizar esta complejidad, al ofrecer una visión holística de las diversas influencias que afectan la dinámica del acoso.

Un sistema se define como “un conjunto interconectado de elementos que está organizado coherentemente para cumplir una función” (Hong et al., 2022). Esta definición destaca componentes clave como los elementos del sistema, sus interconexiones y sus propósitos. Desde una perspectiva sistémica, el interés radica en comprender cómo estos elementos interactúan entre sí y cómo influyen en el comportamiento del sistema, enfocándose en el contexto en lugar de analizar las intervenciones de manera aislada.

Diversos investigadores argumentan que los enfoques ecológicos y sistémicos pueden ser valiosos para guiar el diseño y la evaluación de iniciativas destinadas a combatir el acoso escolar en las escuelas (Chiarino, 2017; Dixon & Smith, 2011; McGuckin & Minton, 2014). Este marco proporciona a los profesionales de la educación una forma clara de organizar, sintetizar y comprender la información relevante sobre un niño/a o un adolescente en su entorno particular, reconociendo la importancia de la relación entre el desarrollo del niño/a o el adolescente y su contexto.

Por su parte, Valle et al. (2020) destacan la pertinencia de la teoría bioecológica de Bronfenbrenner (1979) para entender el acoso escolar, al examinar cómo diferentes sistemas influyen en el desarrollo y las relaciones sociales de los estudiantes. Esta teoría incluye los microsistemas (familia y escuela), los mesosistemas (interacciones entre microsistemas, como la relación entre la familia y la escuela), el exosistema (políticas escolares / factores de la comunidad), el macrosistema (creencias / valores culturales) y el cronosistema (condiciones sociohistóricas).

Objetivo de la revisión sistemática general

El objetivo propuesto en esta revisión sistemática general es sintetizar la evidencia disponible respecto de las revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre intervenciones dirigidas al abordaje del acoso escolar en la enseñanza primaria y secundaria publicadas en el período 2019-2023.

Método

Diseño

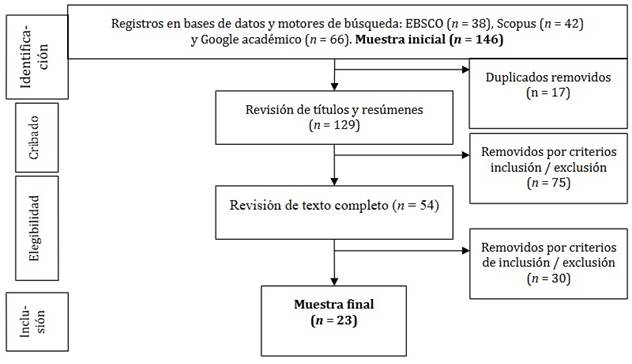

Se llevó a cabo una revisión sistemática general siguiendo las pautas establecidas por el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Page et al., 2021). A partir de las directrices metodológicas definidas en esta declaración, se seleccionaron los criterios de inclusión y exclusión, se estableció la estrategia de búsqueda y se condujeron un conjunto de procedimientos de selección de estudios y extracción de datos.

La elección de una revisión sistemática general ofrece un conjunto de beneficios, ya que se enfoca en sintetizar múltiples resultados de revisiones sistemáticas previas sobre un tema específico. Esto permite compilar información rigurosa y sistemática, así como propiciar una imagen más integrativa de la evidencia disponible. Cabe destacar que su enfoque es revisar y resumir la evidencia recopilada y analizada por otras revisiones sistemáticas, con el objetivo principal de proporcionar una visión general de la evidencia existente y las conclusiones de diversas revisiones sistemáticas (Gagnier et al., 2016).

Esta revisión sistemática se basará en el uso de palabras clave predefinidas y en criterios estrictos de inclusión y exclusión, que servirán para identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar todos los estudios empíricos relevantes en la temática (Zych et al., 2017). Los hallazgos pueden brindar elementos útiles tanto para investigadores como para responsables de políticas y profesionales, al resumir la evidencia existente en áreas específicas de investigación (Gaffney, 2020).

Criterios de elegibilidad

Los criterios de inclusión y exclusión se definieron en función del objetivo. Para desarrollar la estrategia de búsqueda, se aplicaron los siguientes conjuntos de criterios de inclusión: a) constructos asociados a la problemática tales como “bullying”, “cyberbullying” y otros términos identificados en los tesauros de ERIC y Unesco, así como en la revisión de la literatura especializada; b) que analicen intervenciones en el contexto escolar; c) en el entorno educativo de primaria y secundaria; d) publicados durante el período de 2019-2023; e) de alcance mundial; e) que sean artículos de revisiones sistemáticas y/o metaanálisis; f) en español, inglés o portugués; g) que tuvieran acceso al texto completo; y h) que se encuentren publicados en revistas indexadas en bases internacionales. Asimismo, se excluyeron estudios que no cumplieran con estos criterios.

Procedimiento de búsqueda y selección de artículos

A partir de los criterios de inclusión anteriormente mencionados se realizó una ecuación de búsqueda que se aplicó en los campos de título (TI) y resumen (AB). Las bases de datos y motores de búsqueda utilizados fueron EBSCO, Google Académico y Scopus. Las búsquedas se realizaron desde el Portal Timbó de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay y el software (PoP v8.4) (Harzing, 2007), entre el 25 y el 31 de mayo de 2024.

La ecuación de búsqueda utilizada fue: TI: “bullying” OR “cyberbullying” OR “acoso escolar” OR “hostigamiento” OR “victimización” OR “hostigamiento” OR “maltrato entre pares” OR “matonaje” OR “agresión entre pares” OR “intimidación entre pares” OR “ciberacoso” OR “harassment” OR “victimization” OR “peer abuse” OR “peer aggression” OR “peer intimidation” OR “assédio” OR “vitimização” OR “agressão entre pares” OR “intimidação entre pares” AND AB: “intervenci*” OR “estrategias” OR “prevención” OR “programa” OR “intervention” OR “strategies” OR “prevention” OR “program” OR “intervenção” OR “estratégias” OR “prevenção” AND AB: "systematic review" OR "meta-análisis" OR "meta-analysis" OR "revisión sistemática".

Figura 1: Proceso de selección de artículos

Procedimiento de extracción de datos

El proceso de extracción de datos fue realizado por la primera autora bajo la supervisión del segundo autor. Mediante la realización de una lectura analítica y crítica de la bibliografía seleccionada se elaboró una matriz de extracción de datos en dos niveles: por un lado, una descripción general de las 23 revisiones sistemáticas y, por otro, una caracterización de las intervenciones incluidas en las revisiones.

En la primera fase se realizó una caracterización de las revisiones sistemáticas y se extrajo información general, a saber: título, año, autores, tipo de acoso, población estudiada, cantidad de estudios incluidos y resumen de los resultados principales. El período de análisis abarca los años 2019 a 2023, incluyendo revisiones tanto sobre acoso tradicional como ciberacoso. La población estudiada comprende niños, niñas y adolescentes desde la enseñanza primaria hasta la secundaria.

En un segundo nivel se caracterizaron las intervenciones con base en los siguientes criterios: nombre del programa, referencia del estudio (autor/año), país de implementación, marco teórico de referencia, objetivo de la intervención y duración, tipo de intervención, responsable de la implementación (experto, familia, docente, etcétera); participación del personal docente y/o familiar, diferenciación de roles en la problemática (acosador, víctima, observador), actividades realizadas y otra información pertinente.

Resultados

Análisis descriptivo de las revisiones sistemáticas

A partir de los 23 artículos seleccionados de la muestra final se observa que el 35 % de las revisiones estudiadas fueron publicadas en 2019, el 22 % corresponde a 2020, el 8 % son de 2021, el 13 % del 2022 y el 22 % restante corresponde a 2023. Cabe destacar que se identificaron 12 revisiones sistemáticas y 11 revisiones con metaanálisis.

Respecto del tipo de acoso, la mayoría de las revisiones abordan tanto el acoso tradicional como el cyberbullying. Algunas de estas revisiones indican que ciertas intervenciones no diferencian entre ambos tipos de acoso, lo que sugiere que podrían ser aplicables en ambos contextos. Esto implica que, en determinadas situaciones, las estrategias de intervención pueden resultar igualmente efectivas para abordar tanto el acoso tradicional como el cyberbullying.

En relación con la población estudiada, 15 revisiones detallaron su intervención tanto en enseñanza primaria como en secundaria; cuatro de ellas se centraron únicamente en primaria y otras cuatro solo en secundaria. Esto corresponde al 66 %, 17 % y 17 %, respectivamente. Una gran cantidad de intervenciones se centró entre los 8 y los 17 años de edad.

Tópicos abordados en los programas de intervención

En cuanto a los tópicos que se destacaron con mayor frecuencia en las revisiones fueron: autoestima, empatía, relación entre pares, resolución de conflictos, habilidades sociales, regulación e inteligencia emocional, tal como se ilustra en la Figura 2. Estas áreas de interés se repitieron en varias revisiones de manera transversal, ya sea como objetivo, marco teórico o bien relacionadas con intervenciones específicas. A su vez, algunas de estas temáticas, en relación con el acoso, fueron abordadas en poblaciones específicas, como la población LGTBQ+, niños/as con necesidades educativas especiales y en países de bajos o medios recursos. Todas estas revisiones concluyen que los grupos considerados vulnerables enfrentan el doble de riesgo de sufrir acoso debido a su percepción como “débiles” o por tener menos poder.

Figura 2: Habilidades socioemocionales abordadas en las intervenciones para prevenir el acoso escolar

Análisis de las intervenciones

Las revisiones sistemáticas y/o metaanálisis seleccionados incluyen entre tres y 88 etudios sobre intervenciones llevadas a cabo en instituciones educativas. Estas intervenciones ocurrieron en diversas partes del mundo, entre las que se destaca principalmente Europa, que representa el 44 % del total, seguido por Estados Unidos y Canadá, que abarcan el 28 %. Asia contribuyó con un 14 %, mientras que Oceanía aportó un 11 %. Latinoamérica, por su parte, representa un 4 % y África un 3 %. Esta distribución geográfica resalta la amplitud y diversidad de los enfoques adoptados en diferentes contextos educativos.

Se evidenciaron diversos programas psicoeducativos para la prevención del acoso escolar con distintas frecuencias de implementación, tal como se puede visualizar en la Figura 3.

Figura 3: Nube de palabras sobre los programas para la prevención del acoso escolar

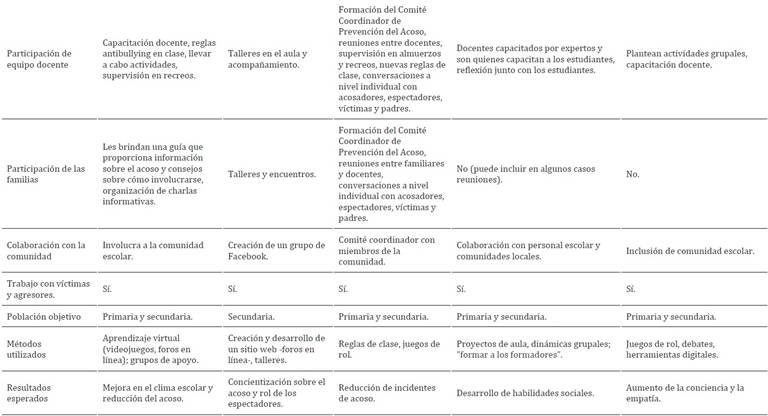

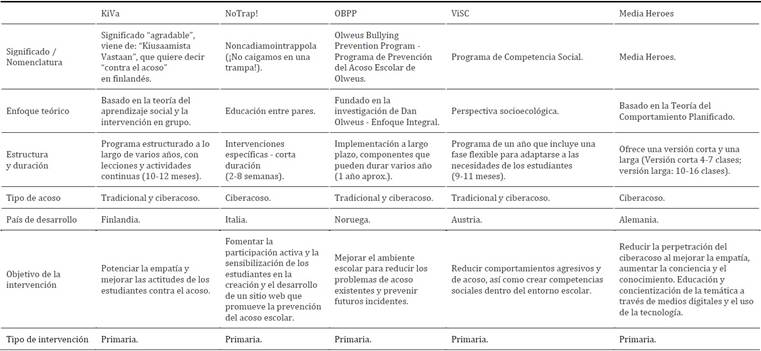

Análisis de los principales programas de intervención

Se destaca que los cinco programas de intervención más frecuentes para la prevención del acoso escolar (en orden decreciente) son: Programa KiVA, NoTrap!, OBPP, ViSC y Media Heroes. A continuación, en la Tabla 1, se presenta una descripción de estos programas con sus características más relevantes.

Tabla 1: Detalle de los cinco programas de prevención utilizados con mayor frecuencia

De los cinco programas más frecuentes se observaron diferencias en cuanto a su efectividad según el nivel educativo, la edad evolutiva de los/as participantes y el tipo de acoso abordado. Algunos programas, como NoTrap! y Media Heroes, se centran exclusivamente en el ciberacoso, lo que se vincula con su aplicación en los estudiantes de secundaria, quienes presentan una mayor exposición a entornos digitales y redes sociales. En cambio, programas como KiVa, OBPP y ViSC adoptan un enfoque integral, lo que les permite una implementación más transversal entre los niveles educativos.

Al analizar los programas desde la clasificación en intervenciones primarias y secundarias, se observa que la mayoría responde a un enfoque primario, de carácter universal y preventivo, dirigido a toda la comunidad educativa. Estos programas no requieren la presencia explícita de situaciones de acoso para su implementación, sino que buscan prevenir su aparición. Por otro lado, específicamente el KiVa, y especialmente en OBPP, integran componentes primarios (como talleres o capacitación de docentes) y secundarios, que incluyen intervenciones específicas con estudiantes involucrados en situaciones de acoso, ya sea como víctimas, agresores o espectadores.

Efectos de los programas de intervención

Los programas de intervención contra el acoso escolar involucran a niños, niñas y adolescentes de diferentes grados, así como a referentes familiares y docentes, que reconocen la importancia de su participación en el proceso. Algunas intervenciones han sido diseñadas específicamente para capacitar a los referentes de cuidado en herramientas y estrategias que faciliten su apoyo en la prevención del acoso escolar. Las revisiones han demostrado que estas intervenciones son, en gran medida, métodos efectivos para fortalecer la autoestima y las habilidades de afrontamiento en estas situaciones. Se enfatiza la necesidad de involucrar a toda la comunidad, ya que su participación es fundamental para lograr mejores resultados. Sin embargo, no todos los programas la incluyen. De los programas analizados, aproximadamente el 67 % se enfoca exclusivamente en estudiantes, el 20 % involucra a estudiantes y docentes y el 13 % adopta un enfoque integral al incluir a estudiantes, docentes y familias.

También se destaca la importancia de involucrar expertos/as, como psicólogos/as, para enriquecer los procesos de intervención y facilitar una comprensión más profunda de la temática. Se establecieron grupos de intervención y grupos de control, que son fundamentales para evaluar la efectividad de las intervenciones. Por ejemplo, en algunos programas, se observó que los participantes de los grupos que recibieron intervención mostraron un enfoque más positivo y asertivo al lidiar con el acoso en comparación con los grupos de control.

La selección de los grupos participantes se realizó de manera variada; algunos fueron elegidos intencionalmente por actores institucionales, mientras que otros se seleccionaron de manera aleatoria. En general, se diferenciaron los roles de víctima y agresor. En cambio, en algunas intervenciones se evitó esta distinción, especialmente al trabajar con espectadores. Estos hallazgos sugieren que las intervenciones no solo impactan en la percepción sobre el acoso, sino que proporcionan herramientas concretas para manejar mejor estas situaciones.

El análisis integrado de los objetivos de las intervenciones permite identificar de forma transversal las acciones orientadas a empoderar a los individuos, mejorar su autoestima y satisfacción social, así como fortalecer las estrategias de afrontamiento y el desarrollo socioemocional. Se busca mejorar el clima escolar, promover el desarrollo personal y social, y fomentar la conciencia sobre los riesgos en entornos virtuales. En este sentido, se pretende reducir las conductas violentas para la resolución de conflictos, trabajando hacia una escuela inclusiva y no violenta que favorezca relaciones positivas entre los/as estudiantes. A su vez, se implementan técnicas para mejorar los procesos de comunicación y se proporcionan herramientas de mediación para prevenir e intervenir en situaciones que puedan amenazar la convivencia escolar.

Estrategias utilizadas en los programas de intervención

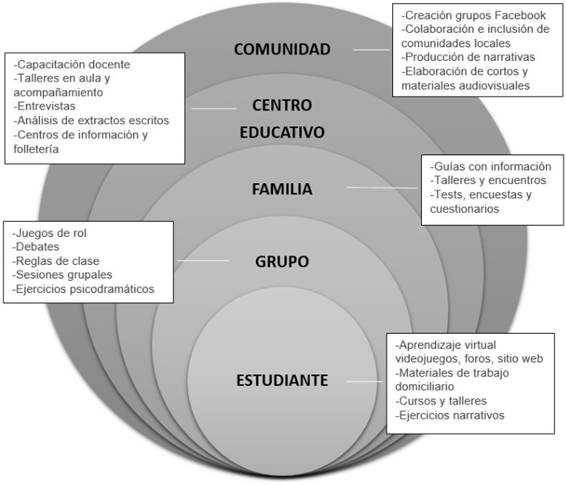

En cuanto al análisis de las actividades realizadas en los programas diseñados para promover un ambiente educativo saludable y prevenir el acoso escolar, involucrando y fomentando la participación de diversos actores a lo largo del año, se pueden clasificar en diversas categorías. Estas son: artísticas, mediadas por la tecnología, recreativas, de sensibilización y de formación. Las actividades propuestas se presentan a continuación en la Figura 4.

Figura 4: Tipo de actividades realizadas en los programas de intervención para el abordaje del acoso escolar desde un enfoque sistémico

Fuente: Elaboración propia tomando de referencia el modelo ecológico del desarrollo humano propuesto por Bronfenbrenner (1979).

Discusión

El objetivo de esta revisión sistemática general fue sintetizar la evidencia disponible sobre las intervenciones dirigidas al acoso escolar en la enseñanza primaria y secundaria entre 2019 y 2023. Los hallazgos indican que el acoso escolar, en sus diversas formas, sigue siendo un fenómeno alarmante que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo. Las dinámicas de acoso, que incluyen intimidaciones, exclusiones sociales y agresiones físicas o verbales, impactan negativamente en el bienestar emocional y en el desarrollo académico de las víctimas (Wang & Jiang, 2023).

La necesidad de integrar a niños, niñas, adolescentes, familias, docentes y profesionales en los programas de intervención se confirma en la literatura existente. A pesar de que todos los programas incluyen a estudiantes, solo un 13 % adopta un enfoque que integra a docentes y familias. Esta limitada participación indica que muchos de estos programas no están aprovechando su potencial para crear un entorno escolar más seguro y colaborativo (Ttofi & Farrington, 2011). Además, la integración de expertos, como psicólogos/as, en las intervenciones es fundamental para enriquecer los procesos y proporcionar una comprensión más profunda de las dinámicas del acoso. Su presencia puede fortalecer el enfoque integral y profesional de las intervenciones, mejorando su efectividad (Gaffney et al., 2019). Esta evidencia resalta que la problemática del acoso a menudo ha sido abordada de manera fragmentada, lo que limita su capacidad de comprensión y acción. Por lo tanto, es crucial contar con la participación activa de expertos en el diseño y desarrollo de intervenciones efectivas (Chiarino, 2017).

El análisis de los objetivos de las intervenciones refleja la necesidad de empoderar a los individuos y fomentar interacciones positivas. La práctica de habilidades sociales y la implementación de estrategias de resolución de conflictos son esenciales para reducir no solo el acoso, sino también las conductas que lo perpetúan (Kärnä et al., 2013). Estos hallazgos subrayan nuevamente la relevancia de un enfoque sistémico que no solo considere las intervenciones de manera aislada, sino que busque transformar el entorno escolar en un espacio seguro y colaborativo. Es crucial que se promueva una participación activa tanto del estudiantado y de los referentes adultos, y no pasiva. A diferencia de las intervenciones que se limitan a ofrecer charlas o talleres, es necesario crear un entorno en el que todos los actores estén involucrados en el proceso. Esto implica fomentar la construcción colectiva de acuerdos, en lugar de imponer soluciones desde una perspectiva externa. Para lograrlo, se deben proporcionar herramientas que permitan a los diversos actores involucrarse de manera significativa en la resolución de conflictos y en la promoción de un ambiente inclusivo. Esto incluye la creación de espacios de escucha y acompañamiento, donde se reconozcan las múltiples voces y se dé visibilidad a las inquietudes y necesidades. De esta manera se podrá construir una comunidad escolar que no solo responda a los desafíos de manera reactiva, sino que también se anticipe a ellos mediante la colaboración y la participación activa de todos sus miembros.

El enfoque sistémico enfatiza la interconexión entre los distintos elementos del entorno educativo, lo que resulta crucial para entender el acoso escolar. Este análisis permite comprender cómo los diversos elementos que componen el entorno del estudiante interactúan y afectan su experiencia. Con base en la Teoría Ecológica Social de Bronfenbrenner (1979), discutida por McGuckin & James (2014), en el tratamiento de esta problemática resulta fundamental considerar el desarrollo humano como un producto de contextos sociales interrelacionados. Los hallazgos de esta revisión sistemática apoyan esta perspectiva, al evidenciar que las dinámicas de acoso no pueden ser abordadas de manera aislada, sino que requieren considerar las múltiples capas de influencia que afectan a los estudiantes.

En el modelo ecológico, los factores individuales ocupan el nivel más interno, mientras que las influencias sociales se sitúan en niveles más distales. Cada uno de estos niveles impacta directamente en el desarrollo individual y se interrelaciona con factores cercanos, lo que lo convierte en un enfoque valioso para entender el acoso escolar, un fenómeno complejo y relacional. En este marco, la revisión reveló que solo un 13 % de las intervenciones incluye a docentes y familias, lo que limita la capacidad de estos sistemas para interactuar de manera efectiva en la mitigación del acoso. Esta escasa participación de la comunidad escolar resalta la necesidad de fomentar conexiones más sólidas entre el microsistema (familia, amigos/as y barrio) y el mesosistema (interacciones entre el hogar y la escuela) para abordar las causas del acoso (Ttofi & Farrington, 2011).

El microsistema comprende el entorno inmediato del individuo, incluyendo la familia, amigos/as y el barrio, y puede actuar como facilitador o barrera para el desarrollo del niño/a o el adolescente. El mesosistema, por su parte, se refiere a las interacciones entre estos entornos inmediatos, como las relaciones entre la familia y la escuela. Estas conexiones son cruciales, dado que lo que sucede en el hogar puede influir en el comportamiento y el rendimiento académico en la escuela, evidenciando las “conexiones entre contextos”. Además, la interacción dentro del mesosistema permite comprender cómo estas conexiones pueden intensificar o mitigar las experiencias de acoso. Un apoyo familiar sólido, por ejemplo, puede disminuir los efectos de la victimización por parte de compañeros. Investigaciones muestran que los niños/as involucrados/as en el acoso a menudo provienen de hogares con estilos de crianza autoritarios, lo que puede aumentar el riesgo de violencia en su entorno. Chen et al. (2020) enfatizan que la victimización puede generar conflictos familiares y afectar el bienestar general de la familia, perpetuando patrones negativos que se trasladan a las relaciones con los compañeros.

El fenómeno del acoso se sostiene cuando existe todo un conjunto de condiciones que lo posibilitan. Este se alimenta de silencios y tabúes que dificultan la discusión abierta sobre el acoso y crean condiciones que lo facilitan. Por ello, es esencial promover un ambiente de comunicación abierta donde se reconozcan diferentes voces. Al visibilizar el problema y fomentar la empatía y la escucha activa se pueden romper los ciclos de silencio y movilizar a la comunidad hacia un compromiso conjunto para reducir el acoso escolar. Siguiendo la línea de Smith (2000), la sensibilización se convierte así en una condición de posibilidad clave para transformar la cultura escolar y desarticular las dinámicas que perpetúan el acoso.

Entre las revisiones analizadas se abordaron temáticas específicas relacionadas con el acoso en poblaciones vulnerables, como la comunidad LGTBQ+ (Amadori et al., 2023), niños con necesidades educativas especiales (Gao, 2020) y aquellos en contextos de bajos o medios recursos (Sivaraman et al., 2019). Estas investigaciones concluyen que los grupos vulnerables enfrentan un riesgo elevado de sufrir acoso, debido a su percepción como “débiles” en la dinámica social. Investigaciones como las de Gao (2020) evidencian que los niños con discapacidades son el doble de propensos a ser víctimas o perpetradores de acoso. Además, Amadori et al. (2023) destacan que muchos jóvenes de minorías sexuales no perciben a las instituciones educativas como entornos seguros, lo que incrementa su vulnerabilidad a la discriminación y el acoso.

La creciente preocupación por el ciberacoso también resalta la necesidad de un enfoque más integral. La falta de consenso sobre su definición, como señalan Peter y Petermann (2018), subraya la urgencia de definir claramente sus características y cómo se manifiestan en el entorno digital. Unicef (2019) reporta que más del 33 % de los adolescentes en 30 países han sido víctimas de ciberacoso, lo que ha llevado a una intensificación de las dinámicas de agresión en línea, particularmente durante la pandemia, que transformó las interacciones sociales de los jóvenes. Por ello, se hace crucial educar sobre el uso responsable de la tecnología y fomentar la empatía en las interacciones digitales. Tanto educadores como familiares deben crear un entorno de apoyo en el que los jóvenes se sientan seguros para expresar sus preocupaciones sobre el ciberacoso.

Los hallazgos subrayan la relevancia de adoptar un enfoque ecológico y sistémico en el diseño y la implementación de las intervenciones. Las intervenciones multinivel son esenciales para abordar el fenómeno del acoso y el ciberacoso, ya que consideran diferentes niveles sistémicos en los que se manifiestan estos problemas. Este enfoque ecosistémico, como sugiere Bronfenbrenner (1979), contempla las complejidades de los sistemas interrelacionados, y ofrecen una comprensión más profunda de las intervenciones en el acoso escolar y el ciberacoso. Para prevenir el acoso de manera efectiva, es esencial adoptar estrategias que aborden tanto los factores individuales como los contextuales (Gaffney et al., 2019). Este enfoque reconoce que el acoso escolar no ocurre de manera aislada dentro de las instituciones, sino que está influido por múltiples contextos interrelacionados (Rigby, 1996; Sharp & Smith, 1994). A pesar del consenso creciente sobre la importancia de involucrar a socios comunitarios y padres, este marco sigue siendo poco utilizado para la investigación en esta área (Dixon, 2011). De hecho, solo uno de los estudios revisados implementó una intervención basada explícitamente en una perspectiva sistémica (Black & Jackson, 2007). En tal sentido, se destaca que futuras propuestas desde este enfoque permitirían no solo ampliar el alcance preventivo de los programas, sino promover una respuesta más sostenida frente al acoso, en consonancia con la complejidad de los factores que lo generan y perpetúan (Smith, 2011).

Esta revisión sistemática sobre las intervenciones psicoeducativas para la prevención del bullying y el cyberbullying destaca la importancia de integrar estos programas en los entornos educativos para promover un ambiente seguro. Las intervenciones más efectivas involucraron a toda la comunidad educativa, incluyendo a los docentes, los estudiantes y las familias.

Limitaciones y direcciones futuras

Futuras revisiones podrían considerar incluir estudios en otros idiomas y expandir el rango temporal, lo que ofrecería un contexto más amplio sobre la evolución del tema. Además, la mayoría de los estudios provienen de países de altos ingresos, lo que limita la generalización. También se identificó la falta de evaluaciones a largo plazo y la escasez de datos sobre las poblaciones minoritarias. Se recomienda que futuras investigaciones consideren variables demográficas y se centren en poblaciones específicas para obtener resultados más relevantes.

En esta misma dirección, resulta clave analizar con mayor profundidad el impacto de las intervenciones digitales, dada la creciente presencia del ciberacoso en entornos virtuales. Asimismo, es necesario avanzar en el desarrollo de programas culturalmente adaptados, que respondan a las particularidades de cada contexto sociocultural. Finalmente, las investigaciones futuras deben centrarse en adaptarse a los nuevos desafíos del bullying y el cyberbullying, considerando la evolución tecnológica y social, y en evaluar el impacto sostenido de las intervenciones a largo plazo.

Referencias:

*Amadori, A., Sangiuliano Intra, F., Taverna, L., & Brighi, A. (2023). Systematic review of intervention and prevention programs to tackle homophobic bullying at school: A socio-emotional learning skills perspective. International Journal of Bullying Prevention, 5(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s42380-023-00198-2

Arellano, N. (2008). Violencia entre pares escolares (bullying) y su abordaje a través de la mediación escolar y los sistemas de convivencia. Informe de Investigaciones Educativas, 22(2), 211–230. http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/ined/vXXIIn2/art3.pdf

Black, S. A., & Jackson, E. (2007). Using

bullying incident density to evaluate the Olweus Bullying Prevention Programme.

School Psychology International, 28(5), 623-638.

https://doi.org/10.1177/0143034307085662

Blaya, C., Debarbieux, E., Rey-Alamillo, R., & Ortega-Ruiz, R. (2006). Clima y violencia escolar: Un estudio comparativo entre España y Francia. Revista de Educación, 339, 293-315. https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:88e5f608-7138-4a11-8c9a-d283fe426723/re33913-pdf

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Harvard University Press.

*Çakmak Tolan, Ö. (2023). Effectiveness of school-based prevention programs on peer bullying: A systematic review. International Online Journal of Education and Teaching, 10(2), 1105–1127. https://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/1871/917

*Chen, Q., Chan, K. L., Guo, S., Chen, M., Lo, C. K.-M., & Ip, P. (2023). Effectiveness of digital health interventions in reducing bullying and cyberbullying: A meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse. https://doi.org/10.1177/15248380221082090

*Chen, Q., Chui, W. H., & Zhu, Y. (2020). A meta-analysis on effects of parenting programs on bullying prevention. Trauma, Violence, & Abuse. https://doi.org/10.1177/1524838020915619

Chiarino, N. (2017). Otra mirada a la problemática bullying: Aportes desde el enfoque sistémico: Estudio de caso en un liceo de Montevideo [Tesis de maestría, Universidad de la República, Facultad de Psicología]. Colibrí Repositorio. https://hdl.handle.net/20.500.12008/18172

Dixon, R., & Smith, P. K. (2011). Rethinking school bullying: Towards an integrated model. Cambridge University Press.

*Doty, J. L., Gower, A. L., Rudi, J. H., & McMorris, B. J. (2022). The dosage, context, and modality of interventions to prevent cyberbullying perpetration and victimization: A systematic review. Prevention Science, 23(4), 523–537. https://doi.org/10.1007/s11121-022-01494-2

*Esteves, E., Flores, E., Estévez, J. F., & Huescar, E. (2019). Programas de intervención en acoso escolar y ciberacoso en educación secundaria con eficacia evaluada: Una revisión sistemática. Revista Latinoamericana de Psicología, 51(3), 195–210. https://doi.org/10.14319/rlp.2019.v51.n3.8

*Gaffney, H., Farrington, D. P., Espelage, D. L., & Ttofi, M. M. (2019). Are cyberbullying intervention and prevention programs effective? A systematic and meta-analytical review. Aggression and Violent Behavior, 45, 134–153. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.002

*Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews, 17(2), e1143. https://doi.org/10.1002/cl2.1143

*Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2019). Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs: An updated meta-analytical review. Aggression and Violent Behavior, 45, 111-133. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.001

Gaffney, H., Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2019). Examining the effectiveness of school-bullying intervention programs globally: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior. 1. 14-31. https://doi.org/10.1007/s42380-019-0007-4

Gaffney, H. (2020). Evaluating the effectiveness of school- and cyber-bullying intervention and prevention programmes: Two systematic and meta-analytical reviews [Tesis doctoral, University of Cambridge]. Apollo Repository. https://doi.org/10.17863/CAM.57652

Gagnier, J. J., Moher, D., & Bouter, L. M. (2016). Umbrella reviews: A guide for researchers. Journal of Clinical Epidemiology, 70, 1-4. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.09.015

*Gao, W. (2020). Anti-bullying interventions for children with special needs: A 2003–2020 systematic literature review [Tesis de maestría, Jönköping University, School of Education and Communication (HLK)]. DiVA. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-50646

Garaigordobil, M., & Oñederra, J. A. (2015). Inteligencia emocional en las víctimas de acoso escolar y en los agresores. European Journal of Education and Psychology, 3(2), 243-256. https://doi.org/10.30552/ejep.v3i2

*Gonçalves, F. V., Cardoso, N. de O., & Argimon, I. I. de L. (2019). Estratégias de intervenção para adolescentes em situações de bullying escolar: Uma revisão sistemática. Contextos Clínicos, 12(2). https://doi.org/10.4013/ctc.2019.122.12

Harzing, A. W. (2007). Publish or perish (1.ª ed.). Tarma Software Research. https://harzing.com/resources/publish-or-perish

*Henares-Montiel, J., Pastor-Moreno, G., Ramírez-Saiz, A., Rodríguez-Gómez, M., & Ruiz-Pérez, I. (2023). Characteristics and effectiveness of interventions to reduce cyberbullying: A systematic review. Frontiers in Public Health, 11, 1219727. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1219727

*Huang, Y., Espelage, D. L., Polanin, J. R., & Hong, J. S. (2019). A meta-analytic review of school-based anti-bullying programs with a parent component. International Journal of Bullying Prevention, 1(1), 3–14. https://doi.org/10.1007/s42380-018-0002-1

Hong, Q. N., Bangpan, M., Stansfield, C., Kneale, D., Thomas, J., & Harden, A. (2022). Uso de perspectivas de sistemas en síntesis de evidencia: Un mapeo metodológico. Research Synthesis Methods, 13(6), 667–680. https://doi.org/10.1002/jrsm.1595

*Imran, A. (2020). “I survived”: Coping strategies for bullying in schools: A systematic literature review from 2009–2020 [Tesis de maestría, Jönköping University]. https://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1461243

Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Alanen, E., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2013). Effectiveness of the KiVa anti-bullying program: Grades 1–3 and 7–9. Journal of Educational Psychology, 105(2), 535–551. https://doi.org/10.1037/a0030417

Kennedy, R. S. (2020). A meta-analysis of the outcomes of bullying prevention programs on subtypes of traditional bullying victimization: Verbal, relational, and physical. Aggression and Violent Behavior, 55, 101485. https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101485

*Lan, M., Law, N., & Pan, Q. (2022). Effectiveness of anti-cyberbullying educational programs: A socio-ecologically grounded systematic review and meta-analysis. Computers in Human Behavior, 130, 107200. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107200

Marín-Balcázar, S., & Guachichullca-Guamán, M.-P. (2022). A systematic literature review on bullying and cyberbullying models, programs, and intervention strategies. MASKANA, 13(2), 31–55. https://doi.org/10.18537/mskn.13.02.03

McGuckin, C., & Minton, S. J. (2014). From theory to practice: Two ecosystemic approaches and their applications to understanding school bullying. Journal of Genetic Counseling, 24(1), 36–48. https://doi.org/10.1017/jgc.2013.10

*Ng, E. D., Chua, J. Y. X., & Shorey, S. (2020). The effectiveness of educational interventions on traditional bullying and cyberbullying among adolescents: A systematic review and meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 21(2), 359–383. https://doi.org/10.1177/1524838020933867

Olweus, D. (1993). Bullying at school: Long-term for the victims and an effective school-based program. En L. R. Huesmann (Ed.), Aggressive behavior: Current perspectives. Plenum Press.

Olweus, D. (1994). Bullying at school: Basic facts and effects of a school-based intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35(7), 1171–1190. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1994.tb01229.x

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalum, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790–799. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

Peter, I. K., & Petermann, F. (2018). Cyberbullying: A concept analysis of defining attributes and additional influencing factors. Computers in Human Behavior, 86, 350–366. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.05.013

Polanin, J. R., Espelage, D. L., Grotpeter, J. K., Ingram, K., Michaelson, L., Spinney, E., Valido, A., El Sheikh, A., Torgal, C. & Robinson, L. (2021). A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease cyberbullying perpetration and victimization. Prevention Science, 23(3), 393-414. .https://doi.org/10.1007/s11121-021-01259-y

Rigby, K. (1996). Bullying in school and what to do about it. Jessica Kingsley.

*Rohmana, D. Y., Yusuf, A., & Tristiana, R. D. (2021). Impact of a mobile health intervention on bullying among children: A systematic review. STRADA: Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10(1). https://doi.org/10.30994/sjik.v10i1.723

*Sivaraman, B., Nye, E., & Bowes, L. (2019). School-based anti-bullying interventions for adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 45, 110–122. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.007

Smith, P. K., & Shu, S. (2000). What good schools can do about bullying: Findings from a survey in English schools after a decade of research and action. Childhood: A Global Journal of Child Research, 7(2), 193–212. https://doi.org/10.1177/0907568200007002005

Smith, P. K., & Sharp, S. (1994). School bullying: Insights and perspectives. Routledge.

*Torgal, C., Espelage, D. L., Polanin, J. R., Ingram, K. M., Robinson, L. E., El Sheikh, A. J., & Valido, A. (2021). A meta-analysis of school-based cyberbullying prevention programs’ impact on cyber-bystander behavior. School Psychology Review, 52(2), 95–109. https://doi.org/10.1080/2372966X.2021.1913037

*Tristão, L. A., Iossi Silva, M. A., de Oliveira, W. A., dos Santos, D., & da Silva, J. L. (2022). Bullying y cyberbullying: intervenciones realizadas en el contexto escolar. Revista de Psicología, 40(2), 1047–1073. https://doi.org/10.18800/psico.202202.015

Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental Criminology, 7(1), 27–56. https://doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1

*Valle, J. E., Williams, L. C. A., & Stelko-Pereira, A. C. (2020). Whole-school antibullying interventions: A systematic review of 20 years of publications. Psychology in the Schools, 57(6), 868–883. https://doi.org/10.1002/pits.22377

*Van Verseveld, M. D. A., Fukkink, R. G., Fekkes, M., & Oostdam, R. J. (2019). Effects of antibullying programs on teachers’ interventions in bullying situations: A meta-analysis. Psychology in the Schools. 56(9) https://doi.org/10.1002/pits.22283

Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015). Long-term effects of bullying. Archives of Disease in Childhood, 100(9), 879–885. https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667

*Wang, L., & Jiang, S. (2022). Effectiveness of parent-related interventions on cyberbullying among adolescents: A systematic review and meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 24(5), 3678–3696. https://doi.org/10.1177/15248380221137065

Zych, I., Farrington, D. P., Llorent, V. J., & Ttofi, M. M. (2017). Protecting children against bullying and its consequences. Springer Briefs in Behavioral Criminology. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53028-4

Disponibilidad de datos: El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentra disponible.

Cómo citar: Beira Aguilar, C., & Chiarino, N. (2025). Intervenciones psicoeducativas para la prevención del acoso escolar: una revisión sistemática general entre 2019-2023. Páginas de Educación, 18(2), e4541. https://doi.org/10.22235/pe.v18i2.4541

Contribución de los autores (Taxonomía CRediT):

1. Conceptualización; 2. Curación de datos; 3. Análisis formal; 4.

Adquisición de fondos; 5. Investigación; 6. Metodología; 7. Administración de

proyecto; 8. Recursos; 9. Software; 10. Supervisión; 11. Validación; 12.

Visualización;

13. Redacción: borrador original; 14. Redacción: revisión y edición.

C. B. A. ha contribuido en 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,12, 13; N. C. en 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14.

Editora científica responsable: Dra. Alejandra Balbi.

Páginas de Educación, 18(2)

julio-diciembre 2025

10.22235/pe.v18i2.4541