Ciencias Psicológicas; 19(2)

Julho-dezembro 2025

10.22235/cp.v19i2.4533

A face encoberta dos estereótipos: o sexismo benevolente na reprodução das desigualdades sociais

The Covered Face of Stereotypes: Benevolent Sexism in the Reproduction of Social Inequalities

La cara encubierta de los estereotipos: el sexismo benevolente en la reproducción de las desigualdades sociales

Marina Valentim Brasil1 ORCID 0000-0002-7610-8152

Sabrina Daiana Cúnico2 ORCID 0000-0003-2198-9957

Angelo Brandelli Costa3 ORCID 0000-0002-0742-8152

1 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil, [email protected]

2 Universidade Feevale; Universidade Salgado de Oliveira, Brasil

3 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo:

O presente estudo buscou replicar em uma amostra brasileira de 245 indivíduos o instrumento Modelo do Conteúdo dos Estereótipos, mapeando os estereótipos produzidos em uma amostra de brasileiros do sul do país e acrescentando a variável gênero para os grupos sociais evocados. O instrumento prevê a comparação das dimensões Sociabilidade e Competência, as quais correspondem à simpatia ou à competitividade que os grupos sociais despertam. Os resultados demonstraram que as diferenças se deram mais frequentemente no favorecimento aos grupos masculinos. Os grupos sociais femininos apenas foram vistos como mais competentes e mais sociáveis que seus correspondentes masculinos no caso de Mulheres Desempregadas, Pobres e Negras. Discutimos, sob a ótica do racismo e do gênero, que os estereótipos também conservam normas sexistas, ora benevolentes ora hostis, como uma forma de transmissão de ideologias tradicionais, estimulando a manutenção de posições sociais que são úteis ao sistema social desigual.

Palavras-chave: estereótipos; sexismo; relações intergrupais; gênero; preconceito.

Abstract:

This study aimed to replicate the Stereotype Content Model instrument in a Brazilian sample of 245 individuals, mapping the stereotypes produced by participants from southern Brazil and adding the gender variable to the social groups evoked. The instrument compares the dimensions of Warmth and Competence, which correspond to the sympathy or competitiveness that social groups elicit. The results showed that the differences were more frequently in favor of male groups. Female social groups were only seen as more competent and warmer than their male counterparts in the case of Unemployed, Poor, and Black Women. From the perspective of racism and gender, we discuss that stereotypes also uphold sexist norms, sometimes benevolent and sometimes hostile, as a way of transmitting traditional ideologies, encouraging the maintenance of social positions that are beneficial to the unequal social system.

Keywords: stereotypes, sexism, intergroup relations, gender, prejudice.

Resumen:

Este estudio tuvo como objetivo replicar el instrumento Modelo del Contenido de los Estereotipos en una muestra brasileña de 245 personas, mapeando los estereotipos producidos en una muestra de brasileños del sur del país y agregando la variable género a los grupos sociales evocados. El instrumento prevé la comparación de las dimensiones Sociabilidad y Competencia, que corresponden a la simpatía o competitividad que los grupos sociales despiertan. Los resultados mostraron que las diferencias se dieron con más frecuencia en favor de los grupos masculinos. Los grupos sociales femeninos solo fueron vistos como más competentes y sociables que sus contrapartes masculinas en el caso de Mujeres Desempleadas, Pobres y Negras. Desde la perspectiva del racismo y género, discutimos que los estereotipos también conservan normas sexistas, algunas veces benevolentes y otras hostiles, como una forma de transmisión de ideologías tradicionales, estimulando el mantenimiento de posiciones sociales que son útiles al sistema social desigual.

Palabras clave: estereotipos; sexismo; relaciones intergrupales; género; prejuicio.

Recebido: 19/03/2025

Aceito: 10/11/2025

Múltiplas teorias buscam explicar e operacionalizar o conceito de estereótipo. Elas diferenciam-se, prioritariamente, pela ênfase sobre a função exercida pela categorização das imagens estereotipadas. Os estudos sobre estereótipos têm seu início com Walter Lippmann (1922), que descrevia que o estereótipo “conta-nos sobre o mundo antes de o vermos. Imaginamos a maior parte das coisas antes de as experimentarmos” (p. 91). Para o autor, os estereótipos contêm os núcleos da nossa tradição pessoal e funcionam como defesas da posição que ocupamos na sociedade. Por isso, acrescenta: “não surpreende, portanto, que qualquer distúrbio dos estereótipos pareça um ataque aos fundamentos do universo” (p. 96). Há, em Lippmann, a ideia de que os estereótipos antecedem a relação do indivíduo com o mundo, funcionando como um repertório de impressões fixas que moldam a percepção antes mesmo da experiência direta. O estereótipo, além de poupar tempo na vida cotidiana, atua como uma forma de defesa da posição que ocupamos na sociedade. Ele nos preserva, ainda, do efeito desconcertante de tentar ver o mundo de maneira íntegra e contínua —de encará-lo em toda a sua complexidade e variabilidade.

Outro autor que se debruçou sobre a função dos estereótipos foi Allport (1954), que entendia o estereótipo como uma forma de economia mental, definindo-o como fruto de um processo cognitivo rígido e inevitável. O autor parte da concepção de que o fenômeno é, a priori, individual, justamente para facilitar o convívio social. Assim, criamos formas de compreensão do mundo observando um traço específico daquilo que é observado. Esse traço marca um tipo conhecido, e o resto da imagem é preenchida por esquemas pré-concebidos. As ideias de Allport deram espaço a investigações posteriormente denominadas estudos da cognição social, perspectiva que compreende os estereótipos como crenças socialmente compartilhadas que direcionam recursos mentais e guiam a codificação e a recuperação das informações na memória. Segundo tal, os estereótipos emergem e se desenvolvem por uma necessidade cognitiva fundamental de simplificar o ambiente social por meio da categorização de grupos (Thiele, 2022).

A percepção sobre estereótipos serem processos subjetivos no qual o indivíduo percebe, compreende e justifica uma estrutura ou situação existente com a intenção de que seja mantida é a defendida por diferentes autores (Jost & Banaji, 2020; Liaquat & Jost, 2023; Rubin et al., 2023). Estes argumentam que tais categorizações não são simples, e estão a serviço de fundamentar forças ideológicas e controle social que não operariam, no entanto, a fim de proteger o interesse do indivíduo ou do grupo. Pelo contrário, segundo essa perspectiva, tal justificação estaria a serviço da preservação de uma estrutura social maior, mesmo que implique danos psicológicos e materiais para indivíduos e grupos desfavorecidos, dando maior relevância ao pano de fundo desses processos.

Por essa perspectiva, a função dos estereótipos também estaria ligada à preservação do statu quo, e, por essa razão, a manutenção de sistemas sociais desiguais, tal qual defendido por Tajfel (1984) e posteriormente aprofundado por Yzerbyt et al. (1997). Essa é a função apresentada na teoria da Dominância Social (Ho et al., 2012), que demonstra que os valores são mantidos pelos sujeitos que ocupam uma posição dominante, mas também pelos que se encontram subordinados, mesmo que de forma não racionalizada. É na forma de valor social que a teoria da Dominância Social busca fazer uma integração entre teorias psicológicas e sociológicas sobre os processos que envolvem o preconceito e a discriminação, partindo da concepção de que a sociedade se organiza a partir de uma perspectiva de hierarquias sociais e, sendo assim, consiste em um pequeno sistema de grupos dominantes e hegemônicos no topo, com grupos subordinados abaixo, em uma pirâmide social, revelando sistemas hierárquicos com alto grau de estabilidade (Kleppesto et. al, 2024). Os grupos hegemônicos podem ser constituídos a partir de valor social ou político, ou de acesso a recursos de forma superior ou mais positiva em detrimento de outros grupos (Giger et al., 2015).

Outra perspectiva dá maior destaque para as relações decorrentes da autopercepção de sujeitos ao pertencimento de grupos. A partir da disputa por recursos, a competição entre grupos tende a intensificar a moral, a coesão e a cooperação intragrupal (entre semelhantes). Esta lógica serve de base para a teoria da de Identidade Social proposta por Tajfel e Turner (1979). Os estereótipos, nessa perspectiva, ficariam a serviço de acentuar as semelhanças do endogrupo (grupo de pertença) e realçar as diferenças intergrupais (os exogrupos) como naturais, refletindo assim a realidade da relação entre grupos. A variável do comportamento se daria a partir da premissa de que, quanto mais intenso for o conflito intergrupal, maior a probabilidade de que os indivíduos identificados com grupos opostos se comportem a serviço de suas associações grupais (Tajfel & Turner, 1979). Da mesma forma, existiria uma tendência de que os indivíduos percebam os integrantes dos exogrupos de forma homogeneizada, ao contrário da percepção sobre seus pares do endogrupo, que seriam vistos como detentores de maior heterogeneidade. Isto resulta em que os percebidos como de exogrupos sejam alvo de mais percepções estereotipadas em comparação com indivíduos do grupo de pertença (Böhm et al., 2020).

O presente estudo apoia-se na afirmação de que ainda que sejam uma forma de “economia mental”, como afirmam Allport e autores da cognição social, os estereótipos estão a serviço da conservação de relações sociais desiguais, de grupos socialmente dominantes e de conflitos de interesse, tal como afirmado pelos autores da teoria da Identidade Social. Como já afirmaram Tajfel e Turner (1979), sempre que a estratificação social for baseada em uma divisão social de recursos escassos —como poder, prestígio ou patrimônio— o etnocentrismo será a base da relação entre grupos mais ou menos favorecidos. E com isto os estereótipos acabariam sendo uma forma de justificação de expressões preconceituosas (Böhm et al., 2020).

A partir da lógica do pertencimento e da relação entre grupos, Fiske et al. (2002) sugerem que o observador deseja saber qual a intenção do outro, seja ela positiva ou negativa, e posteriormente suas capacidades de competição por recursos na sociedade. A partir disto, desenvolveram o Stereotype Content Model, que traduzimos como Modelo do Conteúdo de Estereótipos (MCE). Esse modelo se propõe a mapear o conteúdo das percepções estereotipadas de grupos sociais, e utiliza-se de duas dimensões avaliativas: Sociabilidade (Warmth) e Competência (Competence) (Fiske et al., 2002; Fiske & North, 2015; Nicolas et al., 2022; Operario & Fiske, 2001; Schofield et al., 2022).

De acordo com o MCE, a Sociabilidade (S) diz respeito a percepção de intenção do sujeito observado e do grupo no qual ele é alocado pelo observador, e a Competência (C) corresponde ao grau de capacidade de ação que o sujeito observado parece possuir. Na esfera das relações sociais, o MCE também evidencia que percepções muito elogiosas sobre uma das dimensões não necessariamente são qualificadoras, pois podem também conter uma diminuição da qualificação através da outra dimensão. Ou seja, um grupo pode despertar simpatia (valor maior em S), mas desrespeito (valor menor em C), ou o contrário; podem ser vistos como pessoas antipáticas (menor S), mas vistas com respeito (maior C) (Canton et al., 2023; Nicolas et al., 2022; Schofield et al., 2022).

Os grupos sociais que frequentemente são percebidos no primeiro quadrante (S > C) são, por exemplo, donas de casa, idosos ou pessoas com deficiência. Do segundo quadrante (C > S), frequentemente, por exemplo há as mulheres “não tradicionais” (que trabalham fora de casa e/ou feministas), ou pessoas de origem asiática ou judaica (Fiske et al., 2002; Fiske & North, 2015). Em subgrupos envolvendo a categoria mulheres, observa-se tanto percepções de grupo derivadas de inveja, como a percepção de que mulheres de grupos femininos não tradicionais (como mulheres com carreira, feministas, lésbicas ou atletas) são desagradáveis, antipáticas e dominantes, quanto percepções distintas, direcionadas às donas de casa, por exemplo, que são vistas como agradáveis, dependentes e afetuosas (Canton et al., 2023; Fiske et al., 2002). Estes dados correspondem à pesquisa dos autores com a população norte-americana, país de origem do instrumento (Fiske & North, 2015; Nicolas et al., 2022).

Embora a literatura dos estereótipos contenha discordâncias, os modelos poderiam ser vistos de maneira complementar. Ou seja, ainda que a categorização social dos estereótipos seja inevitável e cumpra uma função adaptativa ao permitir que as pessoas organizem o mundo social, é indispensável o debate acerca das dimensões fundamentais que estruturam os seus conteúdos. Sendo assim, o MCE pode funcionar como instrumento que alcance diferentes perspectivas teóricas. Como defendido pelos autores da Identidade Social, os estereótipos são imagens que reproduzem uma série de ideologias implícitas nas relações sociais, além de serem uma forma de denúncia da relação de competição de todos os sujeitos que interagem socialmente (Cuddy et al. 2009; Fiske et al., 2002). E compreendemos que o MCE pode ser uma ótima ferramenta para não só evidenciarmos tais relações, mas também trazermos à tona o conteúdo implicitamente negativo de percepções elogiosas, sendo uma forma de ultrapassarmos a barreira da desejabilidade social na pesquisa sobre estereótipos. Entretanto, em função do modelo ser originário da língua inglesa, algumas nuances linguísticas, principalmente relacionadas a gênero, poderiam ser perdidas. Isto porque a língua portuguesa detém uma série de conteúdos generificados, não existindo gênero neutro e tendo muitas palavras que não permitem variações no gênero feminino, reduzindo muitas palavras, inclusive em flexão de número, para o gênero masculino. Essa ausência é problematizada pelos estudos de gênero, cujo frequente uso de “x”, do “@” ou mesmo da letra “e” em substituição ao artigo que indica gênero serve para evidenciar o caráter masculino da língua e a ausência de formas que nomeiem, de modo inclusivo, o plural que abrange elementos femininos e masculinos (Nodari, 2021).

Por isso, o objetivo do presente estudo foi, além de aplicar uma versão do instrumento MCE em uma amostra com brasileiros/as, adaptá-lo de modo a evitar a reprodução do caráter sexista do plural masculino no português. Essa opção permitiu preservar as especificidades de gênero —feminino e masculino— nos grupos sociais avaliados, possibilitando a comparação entre os resultados generificados. Assim, objetivou-se mapear não só aspectos intergrupais para grupos sociais de pertença, mas também o mapeamento comparativo, considerando o gênero dentro destes grupos sociais.

Alguns estudos, tais como Amorim et al. (2024) e Conceição (2020) também buscaram aplicar o MCE, mas sem incluir a etapa inicial de levantamento de grupos sociais de maneira aberta, como previsto no modelo. Os estudos, como também o de Couto e Koller (2012) utilizaram o instrumento com grupos sociais definidos pelos próprios autores de forma antecipada e independente, não havendo uma etapa em que os participantes pudessem expressar suas próprias percepções acerca de quais grupos sociais existem em seu contexto. O reconhecimento de que a utilização do modelo de forma completa ainda era uma lacuna na literatura, pelo menos até o período em que esta pesquisa foi realizada, reforçou a relevância da presente investigação. Nos interessava também compreender quais grupos sociais são mais frequentemente evocados pela amostra, ao invés de direcionar o estudo.

Além disto, a escolha pela variação linguística de gênero na aplicação do instrumento se deu em função do reconhecimento do papel da linguagem na construção dos estereótipos. A linguagem é uma construção social, histórica e variável dependendo de seu contexto. De modo análogo, é na produção do discurso que os sujeitos percebem as realidades que os circundam – e o fator linguístico tem influência direta nesse sentido. A respeito disso, torna-se relevante reconhecer a dimensão política da língua, a qual pode criar, fixar e perpetuar violências na medida em que as palavras usadas definem os lugares das identidades (Kilomba, 2019; Silva & de Oliveira Nunes, 2022).

Tendo em vista a importância dos estereótipos para compreensão da reprodução de moralismos e ideologias na sociedade e para os estudos sobre preconceito, bem como considerando a relevância do aspecto comparativo entre percepções de grupos de homens e mulheres, o presente estudo teve por objetivo compreender de que forma os/as os sujeitos, percebem a existência e as diferenças de grupos existentes na sociedade, testando a aplicabilidade do Modelo de Conteúdo de Estereótipos (MCE) para uma amostra de brasileiros/as do sul do país.

Método

O presente trabalho constitui um recorte de uma pesquisa mais ampla, originada de uma investigação de doutorado, cujo objetivo geral foi replicar o estudo de Fiske e North (2015) utilizando o instrumento do MCE, considerando as variações linguísticas do português relacionadas ao gênero. De caráter exploratório e descritivo, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas complementares. A execução desta pesquisa recebeu a devida aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sob o código 40091820.1.0000.5336 e parecer número 4.486.250.

Etapa 1 – Estudo exploratório (estudo qualitativo)

Na etapa inicial, de natureza exploratória e qualitativa, buscamos identificar os grupos sociais percebidos como existentes pela amostra de participantes. Participaram 36 pessoas, selecionadas por conveniência, que responderam online, em abril de 2021, à pergunta adaptada do estudo original de Fiske e North (2015), previamente traduzida e validada em estudos preliminares: “A sociedade brasileira pode ser categorizada em diferentes grupos sociais, considerando tipos de profissão, idade, raça/etnia, religião, gênero etc. A partir da sua percepção, liste alguns desses grupos. Se possível, gostaríamos que você listasse no mínimo 5 que você percebe que existem. Mas tente listar intuitivamente todos que lhe ocorrerem à mente!”. As respostas foram analisadas qualitativamente, resultando na identificação com maior frequência dos seguintes grupos sociais: feministas, indígenas, trans, de esquerda, homossexuais, professores, mulheres, idosos, militares, juízes, asiáticos, médicos, judeus, ricos, desempregados, pobres, negros e gordos.

Etapa 2 – Estudo principal (aplicação do MCE)

Com base nesses resultados, elaborou-se o instrumento utilizado na etapa quantitativa principal. Os grupos sociais emergentes foram inseridos no questionário do MCE em versões femininas e masculinas, a fim de contemplar as variações de gênero da língua portuguesa. Em seguida, o questionário foi aplicado a uma nova amostra de participantes, constituindo a etapa final da pesquisa, cujos resultados são apresentados e discutidos neste artigo.

Participantes

De modo a atingir os objetivos propostos, realizou-se um convite para a população geral, tendo como únicos critérios de inclusão: ter 18 anos ou mais, ser alfabetizado/a e expressar o devido consentimento por meio de assinatura online do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível na página inicial do questionário. Participaram dessa etapa 245 indivíduos que responderam o questionário através de uma plataforma online, apoiando-nos nos tamanhos de amostra dos estudos de Fiske et al. (2002) e Cuddy et al. (2009). Os/as participantes tinham entre 18 e 85 anos, sendo a média de idade de 37,20 anos. Eram, majoritariamente, pessoas que se identificavam com o gênero feminino (67,3 %), heterossexuais (84,5 %), solteiras (54,3 %), sem filhos (72,22 %), de classe econômica B, que corresponde a renda familiar entre 10 e 20 salários-mínimos (30,6 %), podendo ser definida como classe média alta, e em maior parte residentes de Porto Alegre/RS (76,7 %). Com relação à escolaridade, a maioria dos/as participantes tinha pós-graduação (43,3 %), e se autodeclarava como branco/a (94,3 %).

Instrumentos e procedimentos

Os/as participantes foram solicitados a classificar os grupos mencionados em duas listas de traços pré testados, uma refletindo atribuições associadas à Sociabilidade (S) e a outra à Competência (C). Essas listas de traços são propostas pelos estudos originais do MCE (Fiske et al., 2002; Fiske & North, 2015) e é constituída por 12 itens avaliando Sociabilidade e Competência em uma escala de classificação que vai de 1 nada a 5 extremamente. Os itens são dispostos em linhas e os grupos em colunas, com os respondentes inserindo o número 1 a 5 em cada um deles. Assim como realizado por Fiske et al. (2002) e Fiske e North (2015), os/as participantes foram solicitados a completar o questionário de acordo com o que imaginam ser a forma como a sociedade brasileira percebe os grupos mencionados, na tentativa de diminuir o fator de desejabilidade social. Esse foi previamente testado e validado para a língua portuguesa por Couto e Koller (2012). Algumas perguntas do questionário podem ser assim exemplificadas: “Vistas pela sociedade, quão confiantes (em si próprias) são (...)?”/ “Vistas pela sociedade, quão amigáveis são (...)?”/ “Vistas pela sociedade, quão capazes são (...)?” / “Vistas pela sociedade, quão confiáveis são (...)?”. As atribuições associadas à Competência são: capazes, confiáveis, inteligentes, competentes, habilidosas e eficientes. As associadas à Sociabilidade são: confiantes, amigáveis, afetuosas, bem intencionadas, bom caráter e sinceras.

Análise de dados

Foram realizadas estatísticas descritivas, médias e desvios padrão para as dimensões Sociabilidade e Competência para todos os grupos em geral e por gênero. Além disso, foi realizada uma análise de cluster k-means com cinco grupos conforme a solução do estudo anterior. Por fim, foram realizados testes t independentes (comparando S e C) e pareados (por gênero) considerando o d de Cohen como tamanho do efeito e o p ≤ 0,05 como significativo.

Resultados

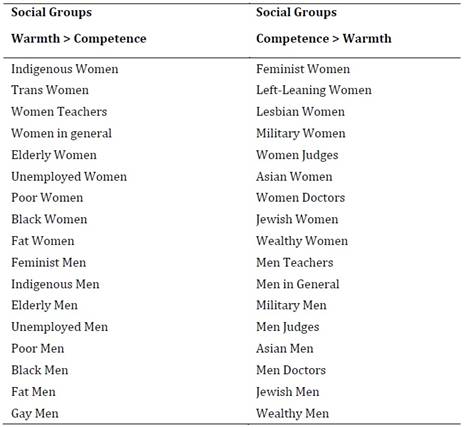

A Tabela 1 apresenta a comparação das expectativas de S e C atribuídas a cada grupo social, considerando as versões femininas e masculinas dos grupos apresentadas no questionário, com base na amostra geral. A Tabela 2 demonstra os valores de média resultantes. Quando comparado o gênero do grupo social, identificaram-se diferenças significativas de valores de média em quase todos os grupos sociais do questionário. O único grupo que não apresentou diferenças significativas de valor para ambas as dimensões foi de homens e mulheres indígenas, o que pode ser explicado pela falta de representatividade de pessoas indígenas nos mais diversos espaços sociais, o que pode gerar um certo distanciamento desse grupo social, uma vez que a maior parte da amostra foi de pessoas autodeclaradas brancas. Os grupos que não apresentaram diferença de valor para S foram indígenas, homens/mulheres em geral, juízes, asiáticos, médicos, judeus e ricos. Os que não apresentaram diferença de valor para a dimensão C foram: indígenas, de esquerda, idosos e militares.

Nos outros grupos sociais cuja diferença foi significativa, as mulheres foram percebidas como mais sociáveis (S) do que homens nos grupos: professoras, idosas, militares, desempregadas, pobres e negras. Elas apenas foram percebidas como mais competentes (C) que os homens quando no grupo social desempregadas, pobres e negras. Em todas as demais categorias em que se identificou diferença significativa, as médias atribuídas foram maiores para os homens.

Tabela 1: Grupos divididos entre mais sociáveis (S > C) e mais competentes (C > S)

Tabela 2: Comparação das expectativas de Sociabilidade (S) e Competência (C) para os grupos sociais nas versões femininas e masculinas do questionário

Os resultados demonstraram que, mesmo quando os grupos sociais estão com atribuição equivalente na comparação entre dimensões S e C, existem diferenças de valor para quase todos os grupos sociais na comparação generificada. É interessante que, mesmo que haja concordância quanto à posição ambivalente das dimensões S e C, as diferenças ainda são mais frequentemente no favorecimento aos grupos masculinos. Nas situações em que isto não se verificou, aspectos relacionados à manutenção de um conservadorismo sexista talvez possam servir de base para compreensão dos dados. Primeiro, levanta-se a consideração de que os grupos femininos apenas foram vistos como mais competentes (C) e mais sociáveis (S) que homens simultaneamente no caso das Mulheres desempregadas, pobres e negras. Como mais sociáveis (S) apenas mulheres professoras, idosas, militares, desempregadas, pobres e negras.

Considerando que pesquisas realizadas em diferentes contextos brasileiros também apontam uma marcante diferença na valorização social de determinadas profissões entre homens e mulheres, os resultados observados na amostra, ainda que majoritariamente porto-alegrense, mostram-se consistentes com essa tendência (Formiga et al., 2002). Os resultados refletem uma ideia de que mulheres só são reconhecidamente mais competentes que homens em situações em que a categoria profissão não se apresenta. Este fator já parece corroborar com a proposta de que os estereótipos estão a serviço de ideologias morais desiguais e conservadoras.

Mais do que isto, há uma imagem que pode ser evocada através dos grupos femininos mais valorizados em ambas as dimensões, que oscila entre a dona de casa e, possivelmente, a trabalhadora doméstica. Isso porque esses três grupos (as desempregadas, as pobres e as negras), quando femininos, são grupos que podem representar o que se espera tradicionalmente da mulher, especialmente da mulher negra: aquela sem emprego formal, dona de casa, que fica responsável pelas atividades domésticas, pelo cuidado da família, sendo responsável pela manutenção dos laços de afeto, diferentemente do homem desempregado, que pode ser visto como alguém que não cumpre o seu papel enquanto provedor. Além disso, as mulheres pobres e negras acabam podendo representar, em conjunto, um perfil de um local específico (e violento) que ideologicamente se “espera encontrar” nesses grupos, que seria associado ao papel de empregadas domésticas. São mulheres que despertam mais simpatia do que seus grupos masculinos em função do lugar que, socialmente, se espera que ocupem. As empregadas domésticas brasileiras são, em sua maioria, mulheres pobres e negras (Rodrigues, 2023). E esta posição social é dotada de ambiguidades afetivas, que reproduzem um sistema estratificado de gênero, classe e cor. Esse sistema, embora a serviço de um amplo processo de reprodução de desigualdade, é ao mesmo tempo dotado de afetividade. Assim sendo, o fato dessas mulheres receberem pontuações mais altas em S e C que os homens não significa, necessariamente, que são vistas como mais valorosas. Isso porque é a manutenção de sua posição social, útil ao sistema social desigual, que está em jogo. Em nome da suposta benevolência para com as mulheres donas-de-casa e/ou desempregadas e negras, está a necessidade de fazer com que se mantenham estáveis nessa posição, uma vez que é seu assujeitamento ao sistema social que sustenta a desigualdade evidente.

O fato de as mulheres negras terem obtido maior pontuação nas dimensões de S e C que os homens negros também pode ser explicado por outra via de suposição. Sob diversos prismas, autores clássicos da teorização sobre raça e gênero, como Lélia Gonzalez (2020) e Florestan Fernandes (1965), dissertam sobre a existência de um estereótipo associado à mulher negra, que pode denotar certa passividade naturalizada, sendo carinhosa, dedicada e envolvida com os afazeres domésticos, caracterizado pelo mito da mãe preta. No entanto, há também, o mito da mulata, que associa a mulher negra como objeto sexual, dotada de erotização exacerbada. Duas imagens antagônicas, distintas, mas ambas a serviço dos brancos (maior parte da amostra) e suas famílias (Reis, 2019). Assim, o maior valor de Sociabilidade e Competência para mulheres negras em relação aos homens também pode estar associado ao nível extremo de objetificação que as mulheres negras sofrem, segundo a qual elas “estão a serviço” de algo ou alguém. Este fenômeno é amplamente verificado e discutido em estudos do feminismo negro e de interseccionalidade (Kilomba, 2019; Pires, 2021).

Conforme já mencionado, é inegável o caráter conservador envolvido nessa suposta valorização desses grupos femininos. Diante desse fato, é possível reconhecer certo caráter sexista ligado às manifestações supostamente elogiosas. Este é o pressuposto do sexismo ambivalente, o qual pode ser apresentado em duas formas principais: hostil e benevolente. Enquanto o primeiro seria uma expressão evidente do preconceito e do repúdio em relação às mulheres, o segundo se apresentaria por meio de manifestações positivas aparentemente não preconceituosas em relação a elas (Formiga et al., 2002). Ou seja, os resultados demonstram uma suposta “valorização” de certos ‘tipos” de mulheres, ao mesmo tempo em que reforçam seu papel social a partir de características de dependência, fragilidade e sensibilidade.

No constructo do MCE, a ambivalência é explicada utilizando os termos envyous e paternalistic, ou seja, de inveja ou paternalistas. Estereótipos de inveja corresponderiam aos grupos que são percebidos como muito competentes, mas ao mesmo tempo antipáticos, e os paternalistas direcionados aos grupos que, por não representarem competição, despertam simpatia. Poderíamos inferir que quando estamos fazendo comparações sobre gênero, os estereótipos paternalistas seriam possíveis expressões do sexismo benevolente, assim como os estereótipos de inveja podem ser os que expressam o sexismo hostil. Além de isso poder ser exemplificado através dos grupos anteriormente mencionados (as mulheres desempregadas, pobres e negras), cabe de mesma maneira demonstrar a comparação sobre os grupos sociais professores/as e idosos/as.

Em ambos os casos, os grupos femininos receberam maior S. Os homens professores foram identificados como mais competentes, enquanto o grupo de idosos não apresentou diferenças para C. Isso demonstra que estes grupos quando femininos despertariam, portanto, o estereótipo paternalista. Isso porque mulheres idosas tendem a ser vistas como frágeis, incapazes, que necessitam cuidado (Locatelli & Cavedon, 2014).

Sobre o grupo Professores, nos apoiamos no estudo de Dametto e Esquinsani (2015), que demonstram que durante a expansão da escolarização no país houve o fortalecimento da narrativa de que o “dom natural” da mulher na condição de mãe seria um traço positivo para a presença feminina na docência, contribuindo para um processo de “feminização” do magistério, mas com o objetivo de “baratear” a mão de obra do magistério. A exaltação de qualidades como dedicação, altruísmo e sacrifício (características socialmente relacionadas ao universo feminino, principalmente materno) ganharam força de valia, fazendo com que o magistério se associasse à maternidade, assemelhando-se ao cuidado doméstico. Esse processo de feminização é também o que explicaria o déficit de remuneração verificado na educação infantil e em séries iniciais, característico até os dias de hoje (Dametto & Esquinsani, 2015). Há, ademais, uma associação de que uma opinião especializada sobre algum assunto, no ponto de vista científico ou acadêmico, vem do professor homem, que representa a imagem da excelência acadêmica, universitária, enquanto a docência feminina fica atribuída aos elementos maternais e menos valorizados, como as professoras de séries iniciais, não dotadas de “autoridade teórica” (Dametto & Esquinsani, 2015, p. 152).

Sobre os demais grupos masculinos percebidos como mais sociáveis e competentes do que os femininos, tem-se homens feministas, homens trans, homens gays e homens gordos. É interessante pensar que esses são grupos que não estão elencando um traço laboral explicitado, e que, da mesma maneira, são mais valorizados quando masculinos. Imagina-se que, por trás de uma forte cultura de opressão que associa o valor da mulher com a qualidade objetificada do seu corpo ou a adequação a padrões estéticos e à lógica heteronormativa, os grupos que fogem a essas expectativas associadas ao feminino ideal acabam sendo mais desvalorizadas, tais como as mulheres trans, mulheres lésbicas e mulheres gordas. Mulheres trans e lésbicas não despertam simpatia numa lógica heteronormativa, pois não se submetem a ela (Fonseca et al., 2022), assim como as mulheres gordas não correspondem ao ideal estético hegemônico (Arruda & Miklos, 2020). Parece que, quando homens, esses grupos carregam um menor peso de aversão social sobre seus corpos.

Possivelmente, os grupos de mulheres trans, lésbicas e gordas também recebem menor valorização porque nada fazem para a garantia do statu quo. Pelo contrário, é possível pensar que uma possível liberdade feminina para viver a própria performance de gênero e sexualidade fora dos padrões convencionais possa incutir em desvalorização por representam resistência. Isto também pode ser a explicação para o grupo mulheres feministas. Essas despertam menos simpatia que o grupo masculino correspondente, também talvez por mulheres envolvidas com engajamento cívico e político estão mais distantes do estereótipo de subserviência tradicional. São mulheres não tradicionais, como defendido por Fiske et al. (2002), que são vistas como mais ameaçadoras ao statu quo e às normas sociais hegemônicas —vistas, ademais, como mulheres que desejam ocupar “espaços masculinos”.

As categorias masculinas favorecidas apenas na dimensão de C foram as de professores, homens em geral, juízes, asiáticos, médicos, judeus e ricos. Com relação ao grupo homens em geral, é interessante destacar que esse grupo foi visto como mais competente, mas as mulheres em geral não foram percebidas como mais sociáveis. Isso demonstra também um elemento sexista, mas fora da lógica do paternalismo, pois elas não foram favorecidas em nenhuma das dimensões. Talvez, a categoria “em geral” permita interpretações múltiplas, mas a razão pela qual homens são mais competentes do que mulheres, no geral, parecem estar a serviço de reforçar lógicas tradicionais culturais. Vale reforçar ainda que a grande maioria das participantes deste estudo são pessoas autodeclaradas brancas, o que faz pensar a respeito de qual definição de “em geral” foi utilizada no momento do preenchimento do questionário. Tendo em vista a lógica colonial ainda muito presente e a pouca reflexão a respeito da branquitude e de seu pacto narcísico (Bento, 2022), é possível que a definição de homens ou mulher “em geral” reflita estereótipos associados às pessoas brancas, sendo os não brancos vistos como categorias a parte.

Outro aspecto que se pode observar é de que os grupos sociais de alta valorização social, que seriam os de médicos, juízes e ricos, receberam atribuições maiores de Competência quando homens. Embora as mulheres também tenham sido alocadas da mesma forma pelos participantes no que diz respeito à posição (mais competente, menos sociável), elas estão mais abaixo em termos de valor do que os grupos masculinos. Ou seja, aos grupos femininos dessas categorias é reconhecido o grau de Competência, mas ainda de maneira subordinada aos pares masculinos, reforçando o caráter sexista dos dados.

Conclusão

O presente artigo teve por objetivo compreender de que forma uma amostra de brasileiros/as do sul do Brasil percebem a existência e as diferenças de grupos existentes na sociedade, testando a aplicabilidade do Modelo de Conteúdo de Estereótipos (MCE) para uma amostra brasileira. Considerações a respeito das variações linguísticas do português com relação a gênero foram respeitadas e demonstraram que a variável gênero exerceu importante influência na atribuição das dimensões Sociabilidade e Competência, reforçando a importância da generificação dos grupos na aplicação do instrumento.

Os resultados identificaram forte caráter sexista na medida em que, independentemente do subgrupo, os homens tiveram maior valor de atribuição quando comparados às mulheres, principalmente com relação à dimensão de Competência. Essa situação se fez presente especialmente quando a categoria grupal enunciava a variável profissão, ou seja, com exceção da categoria profissional professor/a, em todas as demais, os grupos de homens foram vistos como mais competentes do que as mulheres. A explicação para que o grupo de mulher tenha sido descrito como mais competente na categoria docência pode estar relacionada com o fato da docência, especialmente na educação básica e infantil, ser vista a partir da exaltação de qualidades como dedicação, altruísmo e sacrifício (características socialmente relacionadas ao universo feminino, principalmente materno, e pouco valorizadas no mercado de trabalho).

O viés sexista dos resultados também pôde ser observado na medida em que somente as categorias de mulheres Desempregadas, Pobres e Negras terem sido percebidas como mais competentes do que seu grupo correspondente masculino. A ideia de mulher tradicional —desempregada, dona de casa e responsável pelo cuidado dos filhos e da casa, representada aí também pelas empregadas domésticas— pareceu permear os resultados do presente estudo. Embora num primeiro momento esses dados possam ser vistos como uma aparente valorização dessas mulheres em relação aos grupos correspondentes masculinos, é fundamental que se reconheça que os estereótipos associados às mulheres donas-de-casa e empregadas domésticas como sendo mais dóceis, frágeis e sensíveis, reforçam posições sociais menos valorizadas, úteis para a manutenção das desigualdades sociais, e definem uma identidade em termos de sua dependência ou co-dependência.

A reprodução desse sexismo ambivalente —representado pela manifestação não necessariamente explícita do preconceito— contribui para a manutenção das desigualdades entre homens e mulheres, o que se traduz em diferenças salariais e sobrecarga causada pela dupla ou tripla jornada de trabalho aliada à responsabilidade primordial de cuidado com os demais. Não só, ilustram como ainda parecem existir barreiras subjetivas para o acesso de diferentes grupos de mulheres no espaço social- fazendo com que aquelas que fazem parte de espaços não tradicionalmente esperados encontrem mais obstáculos nas garantias de direitos igualitários, em diferentes contextos. O afeto positivo derivado das percepções dos estereótipos sexistas benevolentes e paternalistas em nada oferece para auxiliar as mulheres em projetos de mudança pessoal e social. Pelo contrário, eles servem para assujeitar às mulheres em posições menos valorizadas, mas necessárias a manutenção da ordem social, pressionando-as a papéis tradicionais- conservadores, sexistas e moralistas.

Os resultados do presente estudo corroboram com tais afirmativas. Há diferenças entre os grupos de mulheres que ameaçam o statu quo, como as feministas, as com carreira profissional, as lésbicas e as trans, e por isso são vistas com desconfiança e antipatia, e aquelas que correspondem ao esperado pelo sistema patriarcal, como as donas-de-casa. Foi possível identificar que as barreiras sociais encontradas por grupos femininos são diferentes e se agrupadas a outras marcas interseccionais tais diferenças ficam ainda mais explicitadas, como é o caso das mulheres negras. Ainda que partindo de extremos distintos, ambas posições reforçam o estereótipo de subjugação das mulheres negras aos brancos.

Referências

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley.

Amorim, A. K. F., Conceição, A. C., Pereira, C. R., & Do Bú, E. A. (2024). O papel legitimador do conteúdo estereotípico para a diferença salarial entre homens e mulheres. Revista de Psicologia Da IMED, 16(1), 3-21. https://doi.org/10.18256/2175-5027.2024.v16i1.5170

Arruda, A. S., & Miklos, J. (2020). O peso e a mídia: estereótipos da gordofobia. LÍBERO, 23(46), 111-126. https://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/1116

Bento, C. (2022). O pacto da branquitude. Companhia das Letras.

Böhm, R., Rusch, H., & Baron, J. (2020). The psychology of intergroup conflict: A review of theories and measures. Journal of Economic Behavior & Organization, 178, 947-962. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.01.020

Canton, E., Hedley, D., & Spoor, J. R. (2023). The stereotype content model and disabilities. The Journal of Social Psychology, 163(4), 480-500. https://doi.org/10.1080/00224545.2021.2017253

Conceição, A. C. (2020). O papel do conteúdo dos estereótipos na discriminação de gênero. Em M. E. O. Lima, D. X. D. França, & R. M. Ko. Freitag (Orgs.), Processos psicossociais de exclusão social (pp. 89–100). Editora Blucher. https://doi.org/10.5151/9786555060393-04

Couto, M. C. P. de P., & Koller, S. H. (2012). Warmth and competence: stereotypes of the elderly among young adults and older persons in Brazil. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, 1(1), 52-62. https://doi.org/10.1037/a0027118

Cuddy, A., Fiske, S., Kwan, V., Glick, P., Demoulin, S., Leyens, J., & Ziegler, R. (2009). Stereotype content model across cultures: Towards universal similarities and some differences. British Journal of Social Psychology, 48(1), 1-33. https://doi.org/10.1348/014466608X314935

Dametto, J., & Esquinsani, R. S. S. (2015). Mãe, mulher... professora! Questões de gênero e trabalho docente na agenda educacional contemporânea. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, 37(2), 149-155. https://doi.org/10.4025/actascihumansoc.v37i2.27127

Fiske, S., Cuddy, A., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 878-902. https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.878

Fiske, S., & North, M. (2015). Measures of stereotyping and prejudice: Barometers of bias. Em G. J. Boyle, D. H. Saklofske, & G. Matthews (Eds.), Measures of personality and social psychological constructs (pp. 120–138). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386915-9.00024-3

Fernandes, F. (1965). A Integração do Negro na Sociedade de Classes (6th ed.). Editora Contracorrente.

Fonseca, L. K. da S., de Araújo, L. F., Salgado, A. G. A. T., Gomes, H. V., de Jesus, L. A., & Alves, M. E. da S. (2022). Representações sociais a respeito da velhice LGBT sob a ótica de mulheres lésbicas brasileiras. Salud & Sociedad, 12, e3508. https://doi.org/10.22199/issn.0718-7475-3508

Formiga, N., Golveia, V., & Santos, M. N. (2002). Inventário de sexismo ambivalente: Sua adaptação e relação com o gênero. Psicologia em Estudo, 7(1), 25-34. https://doi.org/10.1590/S1413-73722002000100013

Giger, J. C., Orgambídez-Ramos, A., Gonçalves, G., Santos, J., & Gomes, A. (2015). Evidências métricas da adaptação da escala de dominância social numa amostra portuguesa. Avaliação Psicológica, 14(1), 143-151. https://doi.org/10.15689/ap.2015.1401.16

Gonzalez, L. (2020). Por um feminismo afro-latino-americano: Ensaios, intervenções e diálogos. Zahar.

Kilomba, G. (2019). Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano. Cobogó.

Kleppesto, T. H., Czajkowski, N. O., Sheehy‐Skeffington, J., Vassend, O., Roysamb, E., Eftedal, N. H., Kunst, J. R., Ystrom, E., & Thomsen, L. (2024). The genetic underpinnings of right‐wing authoritarianism and social dominance orientation explain political attitudes beyond Big Five personality. Journal of Personality, 92(6), 1744-1758. https://doi.org/10.1111/jopy.12921

Liaquat, U., & Jost, J. T. (2023). Expectations about system justification predict the ideological gap in attitudes towards immigrants. Scientific Reports, 13, 11309. https://doi.org/10.1038/s41598-023-38347-8

Lippmann, W. (1922). Public opinion. The Free Press.

Locatelli, P. A. P. C., & Cavedon, N. R. (2014). Representações sociais e a captação de pessoas para trabalhar com idosos. RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 13(1), 9-34. https://periodicos.unoesc.edu.br/race/article/view/2619

Ho, A., Sidanius, J., Pratto, F., Levin, S., Thomsen, L., Kteily, N., & Sheehy-Skeffington, J. (2012). Social dominance orientation: Revisiting the structure and function of a variable predicting social and political attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(12), 1610-1627. https://doi.org/10.1037/e514892012-001

Jost, J. T., & Banaji, M. R. (2020). The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness. Em J. T. Jost (Ed.), A Theory of System Justification (pp. 70-95). Oxford University Press.

Nicolas, G., Bai, X., & Fiske, S. T. (2022). A spontaneous stereotype content model: Taxonomy, properties, and prediction. Journal of Personality and Social Psychology, 123(6), 1243-1263. https://doi.org/10.1037/pspa0000312

Nodari, S. (2021). Nomes e pronomes na Língua Portuguesa: a questão sexista no idioma e na academia. Revista Estudos Feministas, 29, e74197. https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n374197

Operario, D., & Fiske, S. T. (2001). Effects of trait dominance on powerholders' judgments of subordinates. Social Cognition, 19(2), 161-180. https://doi.org/10.1521/soco.19.2.161.20704

Pires, E. (2021). A blogosfera materna é branca: Trabalho, feminismos, raça e classe na blogosfera materna brasileira. Revista Ártemis: Estudos de Gênero, Feminismo e Sexualidades, 31(1).

Reis, M. (2019). O pacto narcísico da casa-grande: A representação das mulheres negras a partir de Lélia Gonzalez e Gilberto Freyre. Humanidades em Diálogo, 9, 93-101. https://doi.org/10.11606/issn.1982-7547.hd.2019.154274

Rodrigues, R. A. (2023). The Invisible Workforce: Domestic Workers and Labor Rights in Brazil (Tese de Doutorado, American University). ProQuest Dissertations & Theses. https://search.proquest.com/openview/3e4cc1c98cf3fbe7f2d7f2ae4e033f83/1?pq-origsite=gscholar

Rubin, M., Owuamalam, C. K., Spears, R., & Caricati, L. (2023). Social identity explanations of system justification: Misconceptions, criticisms, and clarifications. European Review of Social Psychology, 34(1), 268-297. https://doi.org/10.1080/10463283.2023.2184578

Silva, L. L., & de Oliveira Nunes, E. S. (2022). Reflexões sobre língua (gem) neutra no português brasileiro. Crátilo, 15(1), 113-133. https://revistas.unipam.edu.br/index.php/cratilo/article/view/3767

Schofield, T. P., Suomi, A., & Butterworth, P. (2022). Is the stereotype of welfare recipients associated with type of welfare state regime? A cross‐national meta‐regression of the stereotype content model. Journal of Applied Social Psychology, 52(4), 201-209. https://doi.org/10.1111/jasp.12843

Tajfel, H. (1984). Intergroup relations, social myths and social justice in social psychology. Em H. Tajfel (Ed.), The social dimension (Vol. 2, pp. 695–715). Cambridge University Press.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Em W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.), Organizational identity: A reader (pp. 56–65). Books/Cole. https://doi.org/10.1093/oso/9780199269464.003.0005

Thiele, M. (2022). Categories, stereotypes, images, and intersectionality. New Perspectives on Imagology, 30, 277-297. https://doi.org/10.1163/9789004513150_015

Yzerbyt, V., Rocher, S., & Schadron, G. (1997). Stereotypes as explanations: A subjective essencialistic view of group perception. Em R. Spears, P. J. Oakes, N. Ellemers, & S. A. Haslam (Eds.), The social psychology of stereotyping and group life (pp. 21–50). Blackwell.

Como citar: Brasil, M. V., Cúnico, S. D., & Costa, A. B. (2025). A face encoberta dos estereótipos: o sexismo benevolente na reprodução das desigualdades sociais. Ciencias Psicológicas, 19(2), e-4533. https://doi.org/10.22235/cp.v19i2.4533

Financiamento: Este estudo não recebeu nenhum financiamento externo ou apoio financeiro.

Disponibilidade de dados: O conjunto de dados que embasa os resultados deste estudo não está disponível.

Conflito de interesse: Os autores declaram não ter conflito de interesse.

Contribuição de autores (Taxonomia CRediT): 1. Conceitualização; 2. Curadoria de dados; 3. Análise formal; 4. Aquisição de financiamento; 5. Pesquisa; 6. Metodologia; 7. Administração do projeto; 8. Recursos; 9. Software; 10. Supervisão; 11. Validação; 12. Visualização; 13. Redação: esboço original; 14. Redação: revisão e edição.

M. V. B. contribuiu em 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14; S. D. C. em 10, 11, 12, 13, 14; A. B. C. em 1, 10, 11, 12, 13, 14.

Editora científica responsável: Dra. Cecilia Cracco.

Ciencias Psicológicas; 19(2)

July-December 2025

10.22235/cp.v19i2.4533

Original Articles

The Covered Face of Stereotypes: Benevolent Sexism in the Reproduction of Social Inequalities

A face encoberta dos estereótipos: o sexismo benevolente na reprodução das desigualdades sociais

La cara encubierta de los estereotipos: el sexismo benevolente en la reproducción de las desigualdades sociales

Marina Valentim Brasil1 ORCID 0000-0002-7610-8152

Sabrina Daiana Cúnico2 ORCID 0000-0003-2198-9957

Angelo Brandelli Costa3 ORCID 0000-0002-0742-8152

1 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brazil, [email protected]

2 Universidade Feevale; Universidade Salgado de Oliveira, Brazil

3 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brazil

Abstract:

This study aimed to replicate the Stereotype Content Model instrument in a Brazilian sample of 245 individuals, mapping the stereotypes produced by participants from southern Brazil and adding the gender variable to the social groups evoked. The instrument compares the dimensions of Warmth and Competence, which correspond to the sympathy or competitiveness that social groups elicit. The results showed that the differences were more frequently in favor of male groups. Female social groups were only seen as more competent and warmer than their male counterparts in the case of Unemployed, Poor, and Black Women. From the perspective of racism and gender, we discuss that stereotypes also uphold sexist norms, sometimes benevolent and sometimes hostile, as a way of transmitting traditional ideologies, encouraging the maintenance of social positions that are beneficial to the unequal social system.

Keywords: stereotypes, sexism, intergroup relations, gender, prejudice.

Resumo:

O presente estudo buscou replicar em uma amostra brasileira de 245 indivíduos o instrumento Modelo do Conteúdo dos Estereótipos, mapeando os estereótipos produzidos em uma amostra de brasileiros do sul do país e acrescentando a variável gênero para os grupos sociais evocados. O instrumento prevê a comparação das dimensões Sociabilidade e Competência, as quais correspondem à simpatia ou à competitividade que os grupos sociais despertam. Os resultados demonstraram que as diferenças se deram mais frequentemente no favorecimento aos grupos masculinos. Os grupos sociais femininos apenas foram vistos como mais competentes e mais sociáveis que seus correspondentes masculinos no caso de Mulheres Desempregadas, Pobres e Negras. Discutimos, sob a ótica do racismo e do gênero, que os estereótipos também conservam normas sexistas, ora benevolentes ora hostis, como uma forma de transmissão de ideologias tradicionais, estimulando a manutenção de posições sociais que são úteis ao sistema social desigual.

Palavras-chave: estereótipos; sexismo; relações intergrupais; gênero; preconceito.

Resumen:

Este estudio tuvo como objetivo replicar el instrumento Modelo del Contenido de los Estereotipos en una muestra brasileña de 245 personas, mapeando los estereotipos producidos en una muestra de brasileños del sur del país y agregando la variable género a los grupos sociales evocados. El instrumento prevé la comparación de las dimensiones Sociabilidad y Competencia, que corresponden a la simpatía o competitividad que los grupos sociales despiertan. Los resultados mostraron que las diferencias se dieron con más frecuencia en favor de los grupos masculinos. Los grupos sociales femeninos solo fueron vistos como más competentes y sociables que sus contrapartes masculinas en el caso de Mujeres Desempleadas, Pobres y Negras. Desde la perspectiva del racismo y género, discutimos que los estereotipos también conservan normas sexistas, algunas veces benevolentes y otras hostiles, como una forma de transmisión de ideologías tradicionales, estimulando el mantenimiento de posiciones sociales que son útiles al sistema social desigual.

Palabras clave: estereotipos; sexismo; relaciones intergrupales; género; prejuicio.

Received: 19/03/2025

Accepted: 10/11/2025

Multiple theories seek to explain and operationalize the concept of a stereotype. They mainly differ on the emphasis placed on the function exerted by the categorization of the stereotyped images. The studies about stereotypes began with Walter Lippmann (1922), who postulates that stereotypes tell us “about the world before we see it. We imagine most things before we experience them” (p. 91). He believes stereotypes contain the core of our personal tradition and act as strongholds for our positions in society, adding: “no wonder, then, that any disturbance of the stereotypes seems like an attack on the foundations of the universe” (p. 96). Lippmann presents the idea that stereotypes precede one’s relation to the world, working as a fixed repertoire of impressions which mold perception even before something is directly experienced. Thus, besides saving time in daily life, stereotypes serve as a defense of the position one occupies in society. It also preserves us from the awkward effort of trying to see the world in a whole and continuous way, of facing it in all its complexity and variability.

Allport (1954) also examined the function of stereotypes and understood the stereotype as a means of mental economy, defining it as the product of a rigid and unavoidable cognitive process. In the foundation of this idea lies the belief that such phenomenon is individual, as it helps in social interactions. Hence ways of understanding the world are created through the observation of a specific feature; this feature marks a known type and the rest of the image is formed by preconceived schemes. Allport’s ideas paved the way for a field later called social cognition studies, which sees stereotypes as socially shared beliefs that direct mental resources and guide coding and the retrieval of information from memory. In accordance, stereotypes emerge and develop from a basic cognitive need to simplify social environments through group categorization (Thiele, 2022).

Multiple authors regard stereotypes as subjective processes in which an individual perceives, understands, and justifies an existing structure or situation with the intention of maintaining it (Jost & Banaji, 2020; Liaquat & Jost, 2023; Rubin et al., 2023). They argue that such categorizations are not simple and serve to underpin ideological forces and social control; these, however, do not protect the interests of the individual or group. According to this perspective, such justification is in service of the preservation of a larger social structure, even if it implies psychological and material harm to disadvantaged individuals and groups. The background of these processes, therefore, gains greater relevance.

Through this perspective, the function of stereotypes would also be linked to the preservation of the statu quo and, for this reason, the maintenance of unequal social systems, as defended by Tajfel (1984) and later elaborated upon by Yzerbyt et al. (1997). This is the function presented in the theory of Social Dominance (Ho et al., 2012), which demonstrates that values are maintained by subjects who occupy a dominant position, but also by those who are subaltern, even if this is not rationalized. The theory of Social Dominance seeks to, in the form of social value, integrate psychological and sociological theories about the processes involving prejudice and discrimination. As such, it has its foundation on the idea that society is organized from a perspective of social hierarchies and, therefore, consists of a small system of dominant and hegemonic groups at the top, with subordinate groups below, in a social pyramid, revealing hierarchical systems with a high degree of stability (Kleppesto et al., 2024). Hegemonic groups can be formed based on social or political value, or on superior or more positive access to resources to the detriment of other groups (Giger et al., 2015).

Emphasizing the relationships arising from individuals’ self-perception of belonging to groups, Tajfel and Turner (1979) propose the Social Identity theory. Its fundamental idea is as follows: based on the competition for resources, the rivalry between groups tends to intensify morale, cohesion, and cooperation within groups (among similar individuals). In this perspective, stereotypes serve to accentuate the similarities of the ingroup (group of belonging) and highlight intergroup differences (outgroups) as natural, thus reflecting the reality of the relationship between groups. The behavioral variable arises from the premise that the more intense the intergroup conflict, the greater the likelihood that individuals identified with opposing groups will behave in service of their group affiliations (Tajfel & Turner, 1979). Similarly, there would be a tendency for individuals to perceive members of outgroups in a homogeneous way, unlike their perception of their ingroup peers, who would be seen as having greater heterogeneity. This results in those perceived as belonging to outgroups being the target of more stereotypical perceptions compared to individuals from the ingroup (Böhm et al., 2020).

The present study is based on the assertion that, although stereotypes are a form of “mental economy” as claimed by Allport and authors of social cognition, they serve to preserve unequal social relations, socially dominant groups, and conflicts of interest, as stated by authors of Social Identity theory. As Tajfel and Turner (1979) have stated, whenever social stratification is based on a social division of scarce resources—such as power, prestige, or wealth—ethnocentrism will be the basis of the relationship between more or less favored groups. And with this, stereotypes end up being a way of justifying prejudiced expressions (Böhm et al., 2020).

Based on the logic of belonging and the relationship between groups, Fiske et al. (2002) suggest that the observer wants to know the other’s intention, whether positive or negative, and subsequently their capacity to compete for resources in society. From this, they developed the Stereotype Content Model (SCM). This model aims to map the content of stereotyped perceptions of social groups, and uses two evaluative dimensions: Warmth and Competence (Fiske et al., 2002; Fiske & North, 2015; Nicolas et al., 2022; Operario & Fiske, 2001; Schofield et al., 2022).

According to SCM, Warmth (W) relates to the observed subject’s perceived intention and the group in which they are placed by the observer. Meanwhile, Competence (C) corresponds to the degree of action capability the observed subject seems to have. In social interactions, SCM also exposes how very complimentary perceptions in one of the dimensions are not necessarily positive, as they may imply a decrease in the other dimension. That is, a group may prompt sympathy (higher W value), but disrespect (lower C value), or the other way around; they might be perceived as cold (lower W value), but seen as worthy of respect (higher C value) (Canton et al., 2023; Nicolas et al., 2022; Schofield et al., 2022).

The social groups more frequently perceived as part of the first quadrant (W > C) are, for example, housewives, elderly people, or persons with disabilities. As for the second quadrant (C > W), they’re often “non-traditional” women (who have jobs outside the home and/or are feminists), as well as people of Asian or Jewish ancestry (Fiske et al., 2002; Fiske & North, 2015). In subgroups involving the category of women, group perceptions derived from envy are observed, such as the perception that women from non-traditional female groups (such as career women, feminists, lesbians, or athletes) are unpleasant, rude, and dominant, as well as distinct perceptions, directed at housewives, for example, who are seen as agreeable, dependent, and affectionate (Canton et al., 2023; Fiske et al., 2002). These data correspond to the authors’ research with the population of the US, the country in which the instrument was created (Fiske & North, 2015; Nicolas et al., 2022).

Although the literature on stereotypes contains disagreements, the models could be seen as complementary. That is, even though the social categorization of stereotypes is inevitable and fulfills an adaptive function by allowing people to organize the social world, debate about the fundamental dimensions that structure their content is indispensable. Therefore, the SCM can function as an instrument that encompasses different theoretical perspectives. As argued by the authors of Social Identity, stereotypes are images that reproduce a series of ideologies implicit in social relations, as well as being a form of denunciation of the competitive relationship of all subjects who interact socially (Cuddy et al. 2009; Fiske et al., 2002). In our understanding, the SCM can be an excellent tool not only to highlight such relationships, but also to bring to light the implicitly negative content of laudatory perceptions, thus overcoming the barrier of social desirability in stereotype research.

For the present study, it is of note that as the model was created originally in the English language some linguistic nuances, mainly related to gender, could be lost. This is because the Portuguese language has a series of gendered contents, with no neutral gender, and many words that do not allow variations in the feminine gender, reducing many words, including in number inflection, to the masculine gender. This absence is problematized by gender studies, whose frequent use of “x”, “@” or even the letter “e” in place of the article that indicates gender serves to highlight the masculine character of the language and the absence of forms that inclusively name the plural that encompasses feminine and masculine elements (Nodari, 2021).

Therefore, in addition to applying a version of the SCM instrument to a sample of Brazilians, the objective of this study was also to adapt it in order to avoid reproducing the sexist nature of the masculine plural in Portuguese. This option allowed for the preservation of gender specificities—feminine and masculine—in the social groups evaluated, enabling comparison between gendered results. Thus, the aim was to map not only intergroup aspects for social groups of belonging, but also comparative mapping, considering gender within these social groups.

Some studies, such as Amorim et al. (2024) and Conceição (2020), also sought to apply the SCM, but without including the initial stage of openly identifying social groups, as foreseen in the model. These studies, as well as that of Couto and Koller (2012), used the instrument with social groups defined by the authors themselves in advance and independently, without a stage in which participants could express their own perceptions about which social groups exist in their context. The recognition that the complete use of the model was still a gap in the literature, at least until the period in which this research was conducted, reinforced the relevance of the present investigation. We were also interested in understanding which social groups are most frequently evoked by the sample, rather than directing the study.

Furthermore, the choice to use gender-specific linguistic variation in the application of the instrument was based on the recognition of the role of language in the construction of stereotypes. Language is a social, historical, and variable construct depending on its context. Similarly, it is in the production of discourse that subjects perceive the realities that surround them—and the linguistic factor has a direct influence in this regard. In this respect, it becomes relevant to recognize the political dimension of language, which can create, fix, and perpetuate violence insofar as the words used define the places of identities (Kilomba, 2019; Silva & de Oliveira Nunes, 2022).

Considering how important stereotypes are for the understanding the propagation of moralisms and ideologies in society, as well as for studies on prejudice, and acknowledging how relevant the comparative aspect between the perceptions of groups of men and women is, the present study aims to examine in what ways the subjects perceive the existence and differences of groups in society, testing the model’s applicability for a sample of southern Brazilians.

Method

This study is part of a broader research project, originating from a doctoral investigation, whose general objective was to replicate the study by Fiske and North (2015) using the SCM instrument, considering the linguistic variations of Portuguese related to gender. The research, exploratory and descriptive in nature, was developed in two complementary stages. The execution of this research received due approval from the Research Ethics Committee of the Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), under code 40091820.1.0000.5336 and opinion number 4.486.250.

Stage 1 – Exploratory Study (Qualitative Study)

In the initial exploratory and qualitative phase, we sought to identify the social groups perceived as existing by the sample of participants. Thirty-six people, selected by convenience, participated by responding online in April 2021 to a question adapted from the original study by Fiske and North (2015), previously translated and validated in preliminary studies: “Brazilian society can be categorized into different social groups, considering types of profession, age, race/ethnicity, religion, gender, etc. Based on your perception, list some of these groups. If possible, we would like you to list at least 5 that you perceive to exist. But try to intuitively list all that come to mind!”. The responses were analyzed qualitatively, resulting in the most frequent identification of the following social groups: feminists, Indigenous people, trans people, leftists, homosexuals, teachers, women, elderly people, military personnel, judges, Asian people, doctors, Jewish people, wealthy people, unemployed people, poor people, Black people, and fat people.

Stage 2 – Main Study (Application of the SCM)

Based on these results, the instrument used in the main quantitative stage was developed. The emerging social groups were included in the SCM questionnaire in both female and male versions, in order to encompass the gender variations of the Portuguese language. Subsequently, the questionnaire was applied to a new sample of participants, constituting the final stage of the research, the results of which are presented and discussed in this article.

Participants

In order to achieve the proposed objectives, an invitation was extended to the general population, with the only inclusion criteria being: 18 years of age or older, being literate, and expressing due consent through the online signing of the Informed Consent Form (ICF), available on the questionnaire’s homepage. 245 individuals participated in this stage, answering the questionnaire through an online platform, based on the sample sizes of the studies by Fiske et al. (2002) and Cuddy et al. (2009). Participants ranged in age from 18 to 85 years, with a mean age of 37.20 years. They were, for the most part, people who identified as female (67.3 %), heterosexual (84.5 %), single (54.3 %), without children (72.22 %), from economic class B, which corresponds to family income between 10 and 20 minimum wages (30.6 %), and can be defined as upper middle class, and mostly residents of Porto Alegre/RS (76.7 %). Regarding education, most participants had postgraduate degrees (43.3 %), and self-identified as white (94.3 %).

Instruments and Proceedings

Participants were asked to classify the aforementioned groups on two pre-tested trait lists, one reflecting attributes associated with Warmth (W) and the other with Competence (C). These trait lists are proposed by the original SCM studies (Fiske et al., 2002; Fiske & North, 2015) and consist of 12 items assessing Warmth and Competence on a rating scale ranging from 1, not at all, to 5, extremely. The items are arranged in rows and the groups in columns, with respondents entering the number 1 to 5 in each. As done by Fiske et al. (2002) and Fiske and North (2015), participants were asked to complete the questionnaire according to what they imagine to be the way Brazilian society perceives the aforementioned groups, in an attempt to reduce the social desirability factor. This was previously tested and validated for the Portuguese language by Couto and Koller (2012). Some questions from the questionnaire can be exemplified as follows: “From the perspective of society, how confident (in themselves) are (...)?” / “From the perspective of society, how friendly are (...)?” / “From the perspective of society, how capable are (...)?” / “From the perspective of society, how trustworthy are (...)?”.

The attributes associated with Competence are: capable, trustworthy, intelligent, competent, skillful, and efficient. Those associated with Warmth are: confident, friendly, affectionate, well-intentioned, benevolent, and sincere.

Data Analysis

Descriptive statistics, means, and standard deviations were performed for the Warmth and Competence dimensions for all groups overall and by gender. Additionally, a k-means cluster analysis was conducted with five groups, as in the previous study. Finally, independent t-tests (comparing W and C) and paired t-tests (by gender) were performed, considering Cohen’s d as the effect size and p ≤ 0.05 as significant.

Results

Table 1 presents a comparison of the expectations of W and C attributed to each social group, considering the female and male versions of the groups presented in the questionnaire, based on the overall sample. Table 2 shows the resulting mean values. When comparing the gender of the social group, significant differences in mean values were identified in almost all social groups in the questionnaire. The only group that did not show significant differences in value for both dimensions was Indigenous men and women, which can be explained by the lack of representation of Indigenous people in various social spaces, which may generate a certain distancing from this social group, since most of the sample consisted of self-declared white people. The groups that did not show a difference in value for W were: Indigenous people, men/women in general, judges, Asian people, doctors, Jewish people, and wealthy people. Those that did not show a difference in value for dimension C were: Indigenous people, left-leaning people, elderly people, and military personnel.

In other social groups in which the difference was significant, women were perceived as warmer (W) than men in the following groups: teachers, elderly people, military personnel, unemployed people, poor people, and Black people. They were only perceived as more competent (C) than men when in the social groups unemployed, poor, and Black. In all other categories where a significant difference was identified, the average scores assigned were higher for men.

Table 1: Groups divided by warmer (W > C) and more competent (C > W)

Table 2: Comparison of expectations of Warmth (W) and Competence (C) for the questionnaire’s male and female groups

Discussion

The results demonstrate that, even when social groups are assigned equivalent values when the W and C dimensions are compared, there are differences in value for almost all social groups in the gendered comparison. Interestingly, even when there is agreement regarding the ambivalent position of the W and C dimensions, the differences are still more frequently in favor of male groups. When this was not the case, aspects related to the maintenance of sexist conservatism may serve as a basis for understanding the data. First, it is considered that female groups were only seen as both more competent (C) and more sociable (S) than men in the case of unemployed people, poor people, and Black people. Only teachers, elderly, military, unemployed, poor, and Black women were seen as warmer (W).

Research conducted in different Brazilian contexts also points to a marked difference in the social valuation of certain professions between men and women; therefore, the results observed in the sample, although predominantly from Porto Alegre, are consistent with this trend (Formiga et al., 2002). The results reflect the idea that women are only recognized as more competent than men in situations where the category of profession is not present. This already seems to corroborate the premise that stereotypes serve unequal and conservative moral ideologies.

Furthermore, through the most valued female groups in both dimensions, an image may emerge, ranging between the housewife and, possibly, the housemaid. This occurs as belonging to these three groups (the unemployed, the poor and the black people) as women might represent alignment with traditional expectations of women, especially Black women: someone without formal employment, who tends to the home and its chores, and is responsible for the maintenance of the family’s emotional bonds. This contrasts strongly with the idea of unemployed men, who may be seen as not fulfilling their role as a provider. Moreover, women who are both Black and poor might represent a specific—and violent—profile, an ideological expectation of what one would “find” in the intersection of such groups: the housemaid. These women are the object of more sympathy than their male counterparts because of the role they are socially expected to perform: in Brazil, housemaids are mostly poor Black women (Rodrigues, 2023). This social position is imbued with affective ambiguities that reproduce a stratified system of gender, class, and race. This system, while serving a broad process of reproducing inequality, is simultaneously endowed with affectivity. Therefore, the fact that these women receive higher scores in W and C than men does not necessarily mean that they are seen as more valuable. This is because it is the maintenance of their social position, useful to the unequal social system, that is at stake. In the name of supposed benevolence towards housewives and/or unemployed and Black women, there is a need to keep them stable in this position, since their subjugation to the social system is what sustains the evident inequality.

The fact that Black women scored higher on the W and C dimensions than Black men can also be explained by another line of reasoning. From various perspectives, classic authors who delve into the issues of race and gender, such as Lélia Gonzalez (2020) and Florestan Fernandes (1965), discuss the existence of a stereotype associated with Black women, which can denote a certain naturalized passivity, being affectionate, dedicated, and involved in domestic chores, characterized by the myth of the Black mother. However, there is also the myth of the “mulato”, which positions Black women as sexual objects, endowed with exacerbated eroticism. Two antagonistic, distinct images, but both at the service of White people (the majority of the sample) and their families (Reis, 2019). Thus, the higher value of Warmth and Competence for Black women compared to men may also be associated with the extreme level of objectification that Black women suffer, according to which they “are at the service” of something or someone. This phenomenon is widely verified and discussed in studies of Black feminism and intersectionality (Kilomba, 2019; Pires, 2021).

As aforementioned, the conservative nature of the supposed value placed upon these groups of women is undeniable. As such, it is possible to recognize a sexist quality linked to the supposedly laudatory manifestations. This is the premise of ambivalent sexism, which can be presented in two main forms: hostile and benevolent. While the first would be a clear expression of prejudice and rejection towards women, the second would present itself through positive demonstrations that are apparently not prejudiced towards them (Formiga et al., 2002). In other words, the results demonstrate a supposed “appreciation” of certain “types’ of women, while at the same time reinforcing their social role based on characteristics of dependence, fragility, and sensitivity.

In the SCM, ambivalence is explained using the terms envy and paternalistic. Envy stereotypes correspond to groups perceived as highly competent but simultaneously unsympathetic, while paternalistic stereotypes are directed towards groups that, by not representing competition, evoke sympathy. We could infer that when making comparisons about gender, paternalistic stereotypes could be expressions of benevolent sexism, just as envy stereotypes can express hostile sexism. Besides being exemplified by the previously mentioned groups (unemployed, poor, and Black women), the comparison between the social groups of teachers and the elderly can also be demonstrated.

In both cases, the female groups received higher W scores. Male teachers were identified as more competent, while the elderly group showed no differences for C. This demonstrates that the people in these groups, when female, would evoke the paternalistic stereotype. This is because elderly women tend to be seen as frail, incapable, and in need of care (Locatelli & Cavedon, 2014).