Ciencias Psicológicas, v16n2

julho-dezembro 2022

10.22235/cp.v16i2.2520

Artigos Originais

O posicionamento frente à violência policial contra suspeitos branco e negro

Positioning toward police violence against Black and White suspects

El posicionamiento frente a la violencia policial contra sospechosos blancos y negros

Andreza S. da Silva Ferreira¹, ORCID 0000-0001-9068-0262

Khalil da Costa Silva², ORCID 0000-0002-1339-7209

Cleonice Camino3, ORCID 0000-0002-5756-7214

Ana Raquel Rosas Torres4, ORCID 0000-0002-3161-0309

1 Universidade Federal da Paraíba, Brasil, [email protected]

2 Universidade Federal da Paraíba, Brasil

3 Universidade Federal da Paraíba, Brasil

4 Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Resumo:

Este estudo investigou se a cor da pele das vítimas da violência policial influenciava os argumentos utilizados frente a esse tipo de violência. Participaram deste estudo 105 residentes de João Pessoa (Brasil) (idade M = 25,31; DP = 7,5). Utilizou-se um questionário com uma reportagem fictícia, na qual o suspeito de praticar um assalto havia sido gravemente agredido por um policial. Em uma condição, mencionava-se que o suspeito era branco e, em outra, que ele era negro. Os participantes foram convidados a escrever um texto justificando seus posicionamentos acerca do fato ocorrido. As respostas foram analisadas por meio do Iramuteq. Quando o suspeito era branco, a maioria dos posicionamentos (65 %) discordavam da ação policial, justificando-se que o uso da violência era ilegal ou arbitrário. Quando o suspeito era de cor negra, a maioria dos posicionamentos era de concordância com o uso da violência (51,43 %), justificando-se a mesma como medida de punição do suspeito e como procedimento necessário dada a ineficácia da justiça no combate ao crime. Concluiu-se que o posicionamento frente à violência policial consiste numa das expressões da discriminação contra negros e contribui para a manutenção de hierarquias raciais no Brasil.

Palavras-chave: preconceito; discriminação racial; violência policial; relações racializadas; análise textual.

Abstract:

This study investigated whether the skin color of the victims of police violence influenced the arguments used in the face of this type of violence. 105 residents of João Pessoa (Brazil) participated in this study (age M = 25.31; SD = 7.5). A questionnaire with a fictitious report was used, in which the suspect of committing an assault had been seriously attacked by a police officer. In one condition, it was mentioned that the suspect was white and, in another, that he was black. Participants were asked to write a text justifying their views on the event. The responses were analyzed using Iramuteq. When the suspect was white, most of the positions (65 %) disagreed with the police action, justifying that the use of violence was illegal or arbitrary. When the suspect was black, most of the positions were in agreement with the use of violence (51.43 %), justifying it as a kind of punishment of the suspect and as a necessary procedure given the ineffectiveness of Justice in fighting against the crime. It was concluded that the position in the face of police violence is one of the expressions of discrimination against blacks and contributes to the maintenance of racial hierarchies in Brazil.

Keywords: prejudice; racial discrimination; police violence; racialized relations; textual analysis.

Resumen:

Este estudio investigó si el color de piel de las víctimas de violencia policial influyó en los argumentos utilizados ante este tipo de violencia. 105 residentes de João Pessoa (Brasil) participaron del estudio (edad M = 25.31; DT = 7.5). Se utilizó un cuestionario con un informe ficticio, en el que el sospechoso de haber cometido una agresión había sido agredido gravemente por un agente de policía. En una condición, se mencionó que el sospechoso era blanco y, en otra, que era negro. Se pidió a los participantes que escribieran un texto que justificara sus opiniones sobre el evento. Las respuestas se analizaron utilizando Iramuteq. Cuando el sospechoso era blanco, la mayoría de las posiciones (65 %) estaban en desacuerdo con la acción policial, justificando que el uso de la violencia fue ilegal o arbitrario. Cuando el sospechoso era negro, la mayoría de las posiciones estaban de acuerdo con el uso de la violencia (51.43 %), justificándola como una especie de castigo al sospechoso y como un procedimiento necesario dada la ineficacia de la justicia en la lucha contra el crimen. Se concluyó que la posición frente a la violencia policial es una de las expresiones de discriminación contra los negros y contribuye al mantenimiento de las jerarquías raciales en Brasil.

Palabras clave: prejuicio; discriminación racial; violencia policial; relaciones racializadas; análisis textual.

Recebido: 07/04/2021

Aceito: 05/07/2022

O reconhecimento de direitos fundamentais do ser humano e a garantia de suas liberdades individuais são princípios basilares das sociedades democráticas (Nisnevich, 2012) conforme preconizado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (United Nations, 1948). Nas últimas décadas, entretanto, sociedades democráticas têm observado o fortalecimento de movimentos populistas de extrema direita que, dentre outras características, expressam posicionamentos ostensivamente contrários a princípios dos Direitos Humanos, a exemplo de discursos de intolerância contra grupos minoritários e do apoio ao uso de violência parte do Estado (Löwy, 2015; Verkuyten & Nooitgegadt, 2018). No caso específico do Brasil, a convergência entre intolerância e repressão tem na violência policial contra os negros uma de suas principais formas de materialização.

Além de representar uma forma grave de violação aos direitos fundamentais, na medida em que envolve a utilização arbitrária e excessiva de violência física por parte do Estado contra o cidadão comum (León et al., 1999), a violência policial é uma das formas de expressão do racismo estrutural da sociedade brasileira, uma vez que se manifesta numa sociedade que tem suas raízes na escravidão da população negra e que, historicamente, tem utilizado da força do Estado para exterminar homens negros, jovens e pobres (Flauzina, 2008). Desse modo, o presente trabalho utiliza o contexto da violência policial para analisar se as justificativas adotadas para o uso desse procedimento representariam formas de discriminação racial. Assim, nosso objetivo é investigar se os argumentos utilizados para aceitar ou rechaçar a violência policial são influenciados pela cor da pele das vítimas desse tipo de violência.

No Brasil os assassinatos cometidos pelas policias militares sempre estiveram presentes na vida dos moradores das periferias urbanas. No entanto, dados divulgados pelo Monitor da Violência mostram que os números vêm crescendo anualmente, principalmente de 2018 para cá. Um olhar mais atento ao perfil das vítimas desse tipo de violência mostra que, no ano de 2020, dos 6.416 brasileiros mortos por ações policiais, 78,9 % eram negros. A taxa de letalidade em operações policiais é 2,8 vezes maior entre negros do que entre brancos. E mais, negros (pretos e pardos) representam 4,2 vítimas a cada 100 mil habitantes, já entre os brancos, esse número é de 1,5 a cada 100 mil. Pessoas negras são as principais vítimas dessas ações em pelo menos 36 das 50 cidades com mais ocorrências de operações policiais no país e a grande maioria dessas vítimas têm entre 18-29 anos. Todos esses dados foram publicados em 2021 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e apontam para uma sistematização da violência policial pautada, principalmente, pelas relações interraciais (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021).

De fato, desde a publicação do trabalho de Sérgio Adorno (1995) sobre a discriminação racial e a justiça criminal em São Paulo, que esse tema vem sendo discutido mais detalhadamente. Esse autor mostrou, a partir da análise da distribuição das sentenças judiciais para crimes de idêntica natureza cometidos por negros e brancos, que apesar dos dois grupos cometerem crimes violentos em idênticas proporções, os réus negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial, enfrentam maiores obstáculos de acesso à justiça criminal e revelam maiores dificuldades de usufruir do direito de ampla defesa assegurado pelas normas constitucionais. Assim sendo, os negros também tenderiam a receber um tratamento penal mais rigoroso, representado pela maior probabilidade de serem punidos comparativamente aos réus brancos.

Outra importante obra para a contextualização das relações entre a violência policial e o racismo no Brasil é o livro Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado Brasileiro de Ana Luiza Flauzina (2008). Segundo essa autora, a lógica racial que organiza as ações das policiais militares brasileiras se baseia em um projeto de extermínio da população negra que vem sendo pautado desde a abolição da escravatura. No entanto, ainda segundo ela, essa constatação traria como consequência escancarar o fato que o Estado brasileiro teria uma política de genocídio que visa o extermínio sistemático de homens negros, jovens e pobres.

Mas como isso seria possível em um país conhecido mundialmente por ser uma democracia racial? A resposta para essa pergunta não é tão simples, pois estamos falando de um dos mitos formadores da identidade brasileira (Centro de Formação da Vila, 2018; Leite et al., 2018). No entanto, diversos autores, das mais diferentes disciplinas, vêm demonstrando sistematicamente que essa a ideia da democracia racial brasileira é profundamente falsa.

Entre os séculos XVI-XIX, portanto durante mais de 350 anos, foram trazidos para o Brasil entre 5-10 milhões de africanos escravizados, sendo o Brasil o país que mais utilizou dessa mão de obra. O Brasil também foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Esse fato, por si só, já mostra que desde suas origens, a nação brasileira foi marcada pela desigualdade racial. Abdias Nascimento, em seu livro O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado argumenta que, além dos assassinatos cometidos pelos donos dos escravos, houve também a tentativa de extinção dos valores culturais trazidos pelos escravizados. Segundo ele, houve uma política de Estado de repressão a todos os tipos de expressões culturais, que culminaram, por exemplo, com o seu branqueamento. A ideia do sincretismo religioso seria um exemplo desse branqueamento. Em conjunto, portanto, tanto o assassinato físico como o cultural se configurariam no verdadeiro genocídio do negro brasileiro (Nascimento, 2016)

Aqui é importante falarmos sobre o branqueamento também como política de Estado. Segundo Santos (2019), a abolição, ocorrida em 1888, não trouxe consigo políticas de inclusão social da população negra. Isso ocorreu, principalmente, pela ideologia racialista vigente entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século passado. Assim, no lugar de políticas que garantissem educação e emprego para a população negra, o se viu foi, por um lado, o incentivo à imigração europeia enquanto política pública e, por outro, o escancaramento da ideia de que o Brasil precisava ser uma nação branca para que pudesse alcançar o pleno desenvolvimento econômico e social.

A partir da perspectiva das relações intergrupais (Tajfel, 1981), diversos estudos vêm demonstrando que o Brasil é um país profundamente racista ao mesmo tempo que nega ser (Camino et al., 2001; Camino et al., 2013). Além da negação da existência do racismo, as relações raciais no Brasil são caracterizadas pelo branqueamento, compreendido como um conjunto de normas, valores e atitudes associados aos brancos, que as pessoas não brancas adotam afim de estabelecer uma identidade racial positivo (Piza, 2000). Lima e Vala (2005), por exemplo, analisando a percepção subjetiva da cor da pele, mostraram que os grupos que obtêm sucesso profissional são comumente percebidos como brancos e os que fracassam são enegrecidos. Igualmente importante, o estudo identificou que que o branqueamento implica na infra humanização dos negros. Dito de outra forma, esses autores demonstraram como, no Brasil, o sucesso profissional é ligado às pessoas brancas e o fracasso às pessoas negras. Além disso, quando visto como pessoas fracassadas, negros são vistos também como menos humanos. Em conjunto, esses resultados apontam, de certa forma, como as políticas de branqueamento são atualizadas e permanecem vivas no imaginário brasileiro a partir dos binômios branquitude-sucesso e negritude-fracasso.

Nesse contexto, podemos imaginar a profunda oposição às políticas públicas de inclusão social. Só em 2012, a Lei 12.711, também conhecida como Lei da Cotas, foi aprovada, garantindo que todas as instituições de ensino superior federais do país precisaram, obrigatoriamente, deveriam reservar parte de suas vagas para alunos oriundos de escolas públicas, de baixa renda, e pretos, pardos e índios. Aqui é importante esclarecer que jovens brancos, desde que oriundos de escolas públicas e de baixa renda comprovada também poderiam concorrer às cotas, nesse aso chamadas de “cotas sociais”. Tendo isso em mente, Torres et al. (2019) demonstraram que o posicionamento contra cotas raciais era significativamente maior do que contra as cotas sociais. E igualmente importante era o fato que a discriminação contra ex-alunos cotistas raciais era mais aceita do que contra os cotistas sociais. Nessa mesma linha de raciocínio, Freitas et al. (2020) demonstraram que a cor da pele de famílias beneficiárias do programa Bolsa-família também influencia o posicionamento frente a essa política pública. Assim, quando a família era negra, a oposição ao programa Bolsa-família era maior do que quando ela era branca.

Estudos também analisaram o fenômeno do racismo no futebol. Assim, Ferreira et al. (2017b), analisando os repertórios interpretativos utilizados pelas pessoas para se posicionarem diante de situações de preconceito racial no futebol, mostram que, das cinco classes lexicais encontradas, apenas uma nega a existência do preconceito racial no Brasil. No entanto, em outro trabalho, esses mesmos autores (Ferreira et al., 2017a) mostraram que, as agressões verbais emitidas por torcedores durante uma partida de futebol não seriam apenas manifestações de atitudes negativas direcionadas ao time rival, mas se associavam, de maneira significativa, com o preconceito racial, convertendo-se assim em uma poderosa forma de legitimação do racismo, ao mesmo tempo que nega sua existência.

Em conjunto, esses estudos mostram a existência de um racismo estrutural que permeia todas as instâncias do cotidiano da população negra brasileira e que garante relações desigualdades não por serem apenas pobres, mas porque, além de pobres, são também negros (Freitas et al., 2020; Torres et al., 2019).

Especificamente no contexto da violência policial, objeto de estudo do trabalho ora apresentando, há uma vasta evidência empírica que aponta que os grupos minoritários são, frequentemente, os principais alvos da violência policial (Dukes & Gaither, 2017; Holmes et al., 2018; Jackson et al., 2020; Morrow et al., 2018) e que a população tende a apoiar o uso desse tipo de violência, especialmente, quando utilizada contra esses grupos (Álvaro et al., 2015; Bryant-Davis et al., 2017; da Costa Silva et al., 2019; da Costa Silva et al., 2018; Farias et al., 2017). No Brasil, especificamente, da Costa Silva et al. (2018) mostraram que, mesmo adolescentes, discentes de escolas públicas de uma cidade do nordeste brasileiro, apoiam mais a violência policial quando ela é dirigida a alvos negros em comparação a alvos brancos. Esses resultados são ainda mais tristes se pensarmos que esses jovens, provavelmente, serão vítimas da própria violência policial.

Para Gomes et al. (2018), a violência policial resulta da percepção de que determinadas vidas são menos importantes que outras. Tal percepção é endossada tanto pela impunidade da violência praticada quanto pela cultura que a legitima, o que incide na naturalização e banalização da violência policial (Farias et al., 2017; Ferreira, 2019). De acordo com Lemgruber et al. (2017), a violência policial é percebida como instrumento de justiça pela população, a qual apoia o uso extremo da força contra criminosos ou suspeitos de cometer algum crime. Esses autores observaram que ainda que a violência policial seja considerada excessiva, tal consideração não implica na defesa aos direitos universais, ao contrário, os direitos humanos foram percebidos apenas como “defesa dos bandidos”. Neste sentido, o apoio à violência policial foi sustentado pela máxima “bandido bom é bandido morto” e pela concepção de que criminosos não merecem ter direitos. A violência policial, por conseguinte, é aceita pela população, que a considera como medida necessária no combate ao crime e a noção de legitimidade perpassa essa aceitação.

Gaia e Zacarias (2020), a partir da análise de três canções -um samba, um rap e um funk-, gêneros musicais de origem negra, problematizam a perpetuação do racismo na sociedade brasileira. Aqui é interessante enfatizar que o samba Preconceito de cor de Bezerra de Silva (1987), o rap Racistas Otários de Racionais MC’s (1990) e o funk Delação Premiada MC Carol (2016) foram lançados em distintos períodos da história recente brasileira, mas todos denunciam a truculência das polícias militares contra a população negra. Assim, seguindo a discussão de Gaia e Zacarias (2020), o samba de Bezerra da Silva denuncia o fato que o negro é sempre tido como suspeito, criminoso, mas o branco que “só anda de terno”, não é preso, pois o que define a linha da criminalidade, seguindo a lógica da estrutura social denunciada nesta canção, é a cor da pele.

O rap dos Racionais MC’s denuncia os mesmos problemas e os mesmos crimes em um Brasil recém democrático e 16 anos depois, o funk Delação Premiada denuncia a mesma realidade ainda vivida população negra. De acordo com Gaia et al. (2019), a perpetuação do racismo tanto na sociedade brasileira como nas ações das polícias militares tem que ser entendida como enraizada em um projeto de uma nação que, para se tornar branca, tem que exterminar a população negra. Esses autores vão além e argumentam que as políticas de branqueamento do início do século XX vão se revestindo de novas faces, mas com os mesmos objetivos. Assim sendo, a violência policial que visa a população negra seria o braço armado dessa política.

Em conjunto, portanto, os trabalhos discutidos até aqui mostram o Brasil não apenas como um país racista, mas também empenhado no extermínio da população negra. E esse racismo, aqui entendido como uma crença de que as raças seriam naturalmente hierarquizadas com o branco no topo dessa hierarquia (Munanga, 2003), permeia todas as instâncias da vida cotidiana.

No contexto apresentado, este trabalho aborda a relação violência policial-racismo a partir de uma ótica diferente, pois estamos interessados em analisar como as pessoas “comuns” organizam seus argumentos para a tomada de posição frente a uma situação de violência policial. Assim, nosso objetivo é investigar se os argumentos utilizados para aceitar ou rechaçar a violência policial são influenciados pela cor da pele das vítimas desse tipo de violência.

Método

Trata-se de um estudo quasi-experimental (Fife-Schaw, 2010) que utiliza estratégias de análise de dados quantitativas e qualitativas.

Participantes

Participaram deste estudo 105 residentes da cidade de João Pessoa (Brasil), idade M = 25,31 (DP = 7,5), sendo 67,5 % do sexo feminino; 42,5 % consideram-se brancos e 57,5 % negros (pretos e pardos). Como critérios de inclusão, os participantes deveriam ter mais de 18 anos e aceitar participar da pesquisa.

Procedimentos

Os participantes foram abordados em lugares públicos, como praças e shoppings da cidade de João Pessoa (Brasil) e solicitados a participarem da pesquisa. Na ocasião, foram informados de que se tratava de um estudo de opinião sobre a violência policial. Àqueles que aceitavam participar, questões referentes ao sigilo, anonimato, à livre participação na pesquisa e demais questões éticas, foram devidamente esclarecidas por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (Brasil), Protocolo nº 0494/15. CAAE: 48709015100005188.

Instrumento

O questionário utilizado apresentava uma reportagem real, adaptada para os propósitos dessa investigação, em que se reportava que um suspeito de praticar crime de assalto havia sido gravemente ferido por um policial por meio de chutes, pontapés e socos. A reportagem variava em duas condições em função da cor do suspeito: Branco vs. Negro. 50,6 % dos participantes responderam à situação em que o suspeito era branco e 49,4 % a situação em que o suspeito era negro. Após ler a reportagem, os participantes foram solicitados a se posicionarem com relação à conduta da polícia por meio de um texto justificando suas respostas. Por fim, os participantes responderam a um questionário sociodemográfico, contendo questões referentes à idade, sexo e cor.

Análise de dados

As respostas dos participantes foram formatadas para o software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009), que realiza a análise textual. Nas análises léxicas clássicas, o software identifica os textos (unidades de contextos iniciais - UCI), transformando-os em segmentos de textos (unidades de contextos elementares - UCE), realiza a pesquisa do vocabulário e reduz as palavras com base em suas raízes, criando formas reduzidas e complementares (Camargo & Justo, 2016). Neste trabalho, as respostas dos participantes referentes ao posicionamento frente à violência policial foram organizadas em dois corpora: o primeiro com o cenário do suspeito Negro e o segundo com o suspeito Branco. Esse procedimento foi adotado porque os participantes tiveram que se posicionar frente a cenários qualitativamente distintos em função da cor da vítima da violência policial.

Embora os relatórios gerados por um software não constituam a análise dos dados, a partir do Iramuteq podemos utilizar as análises lexicais sem perder o contexto em que a palavra aparece ou quando ela não aprece (Camargo & Justo, 2016). Através do método proposto por Reinert (1990), que obtém classes, cujos vocabulários são simultaneamente semelhantes entre si e distintos de outras classes, pressupomos que a estrutura dos argumentos apresentados indica as representações associadas a um objeto material ou simbólico. A análise fatorial de correspondência (AFC), foi utilizada para apresentar as relações espaciais entre as classes.

Resultados

Análise da justificativa para o posicionamento frente à violência policial contra o suspeito negro

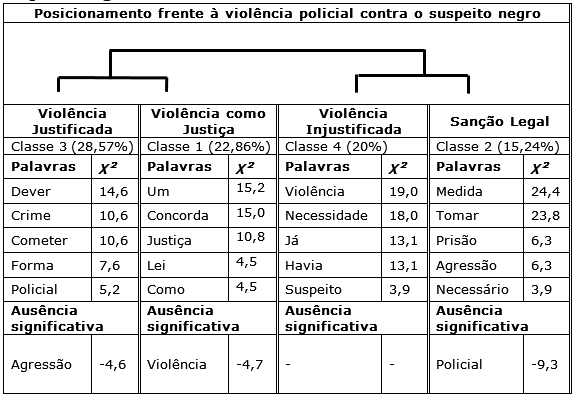

A análise do corpus através da análise léxica, após a redução dos vocábulos às suas raízes, apresentou um total de ocorrências de 1122 palavras diferentes com 428 formas distintas, correspondendo a 70 % do corpus. Obteve-se um número de textos igual a 51 (UCI), repartidos em 270 unidades de segmento de textos (UCE). A classificação hierárquica descendente (CHD) demonstrou que a partição do corpus de análise derivou quatro classes distintas (tabela 1).

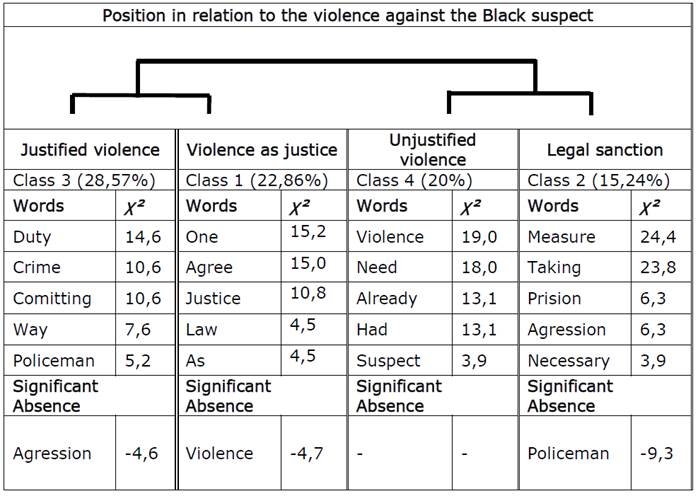

Tabela 1: CHD do posicionamento frente à violência policial contra o suspeito negro

A análise semântica da classe 1, denominada violência como justiça, abrange posicionamentos que concebem a violência policial como uma ação adequada diante do crime cometido pelo suspeito. Os repertórios desta classe consideram a violência policial uma forma de punição diante violação da lei e da ineficácia da justiça. A palavra que representa a ausência significativa para esta classe é “violência”, o que indica a concordância com as ações da polícia. Os exemplos dos repertórios da classe 1 apresentam a violência policial como justiça, sendo uma alternativa à impunidade, como por exemplo: “Concordo com a forma como o policial procedeu, porque é um modo de se fazer justiça, de cumprir a lei” e “Concordo porque diante do que está ocorrendo na justiça, a ação dos policiais é um meio de punir o suspeito”.

O conteúdo da classe 2, denominada sanção legal, é de menor presença no corpus (15,24 %) e refere-se à violência policial como desnecessária, mas defende a necessidade de uma sanção para o delito cometido pelo suspeito. A palavra que representa a ausência significativa para esta classe é policial. Essa ausência pode remeter a isenção de responsabilidade desse agente da lei diante das ações perpetradas contra o suspeito. Neste sentido, a prisão é apontada como uma ação adequada na abordagem policial. São exemplos dos repertórios aqui encontrados: “Discordo das agressões em situações como essa, mas é necessário tomar outro tipo de medida como medidas socioeducativas e prisão” e “A agressão foi desnecessária, mas é necessária uma medida adequada como a prisão”.

A classe 3, denominada violência justificada, é a de maior representatividade no corpus (28,57 %) e apresenta repertórios que discordam de ações agressivas como parte do dever do policial, no entanto entendem a agressão como consequência do crime cometido pelo suspeito. A palavra que representa a ausência significativa nessa classe é agressão, indicando que a violência praticada é percebida como necessária. Neste sentido, os argumentos tendem a justificar a violência policial. Como por exemplo: “Não é dever do policial agredir o homem, no entanto ele deve sofrer as consequências dos seus atos pela forma como cometeu o crime” e “Os policiais não devem agredir, mas o indivíduo está pagando por cometer um crime”.

A análise semântica da classe 4, denominada violência injustificada, faz referência à falta de necessidade do uso da violência na abordagem policial. Esta classe não apresentou nenhuma ausência significativa. As justificativas desta classe enfatizam a conduta inapropriada dos policiais no uso injustificado da violência, uma vez que o suspeito já havia sido preso. São exemplos de argumentos sobre a violência policial injustificada: “Não havia necessidade da violência, pois o suspeito já havia sido preso” e “Já que o suspeito estava algemado, não se justifica a ação do policial, não havia necessidade de violência”.

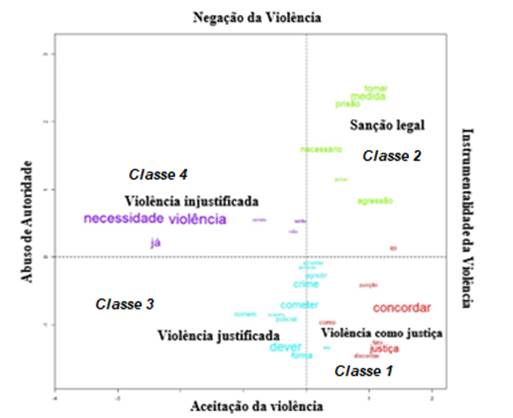

Princípios organizadores do posicionamento frente à violência policial contra o suspeito negro

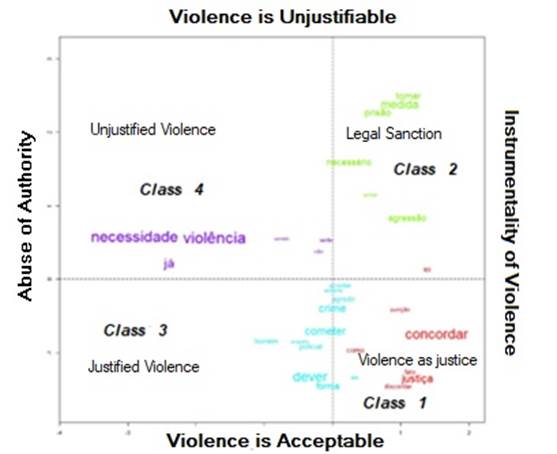

Ao analisar o plano fatorial (figura 1), observa-se que o eixo vertical organizou os posicionamentos dos participantes em função da aceitabilidade da violência policial. Na parte superior do plano fatorial, os argumentos apresentados nas classes 2 (sanção legal) e 4 (violência injustificada) rejeitam a violência policial na medida em que essa ação foi considerada como desnecessária e injustificável. Na parte inferior do plano fatorial, os argumentos apresentados nas classes 1 (violência como justiça) e 3 (violência justificada) defendem a ideia de que a violência é aceitável, sendo compreendida como uma forma de justiça, mais precisamente como uma resposta à criminalidade, dada a ineficácia do sistema judicial.

Figura 1: AFC do posicionamento frente à violência contra o suspeito negro

O eixo horizontal organiza os posicionamentos em função da arbitrariedade da ação do policial e opõem os argumentos referentes ao abuso de autoridade aos argumentos que se referem à instrumentalidade da violência. No lado esquerdo do plano fatorial, observa-se que a classe 4 (violência injustificada) distingue-se das demais, abrangendo argumentos que compreendem a ação da polícia como abusiva, dado que o suspeito já estava algemado. Em contraste, no lado direito do plano fatorial encontram-se as classes 2 (sanção legal) e 1 (violência como justiça) as quais apresentam argumentos associados à instrumentalidade da violência. Na classe 2, observa-se a discordância do uso da violência policial, embora se ressalte a necessidade de medidas necessárias para o combate ao crime. Ao passo que, na classe 1, a violência policial é concebida como o instrumento por meio do qual os criminosos são punidos.

A classe 3 (violência justificada) não apresenta uma definição clara dentro do espectro no plano horizontal (abuso de autoridade x instrumentalidade da violência), compreendendo posicionamentos que percebem a violência policial como resultado da ação do suspeito de haver cometido assalto.

Análise da justificativa para o posicionamento frente à violência policial contra o suspeito branco

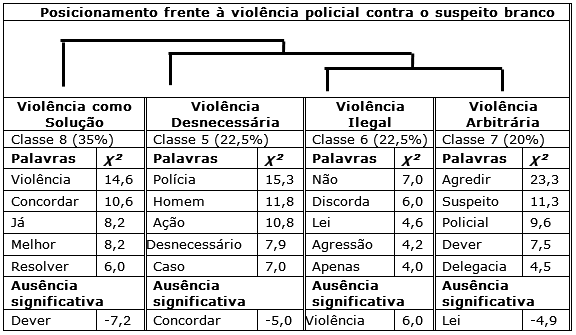

A análise do corpus através da análise léxica, após a redução dos vocábulos às suas raízes, apresentou um total de ocorrências de 1114 palavras diferentes com 303 formas distintas, correspondendo a 73 % do corpus. Obteve-se um número de textos igual a 52 (UCI), repartidos em 164 unidades de segmento de textos (UCE). A classificação hierárquica descendente (CHD) demonstra que a partição do corpus de análise derivou cinco classes distintas (tabela 2).

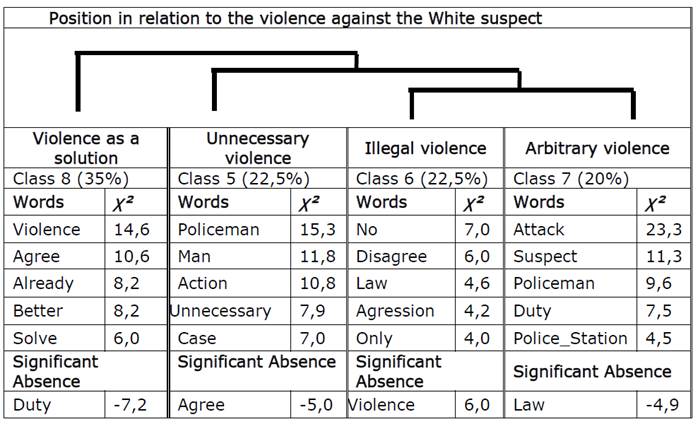

Tabela 2: CHD do posicionamento frente à violência policial contra o suspeito branco

As justificativas da classe 5, denominada violência desnecessária, corresponde a 22,5 % do corpus e refere-se a posicionamentos que compreendem a violência policial como procedimento indevido. Para os participantes, a polícia realizou uma ação desnecessária e precipitada em função da falta de confirmação da culpabilidade do suspeito. A palavra que representa a ausência significativa para esta classe é concordar, remetendo a indignação dos participantes com a injustiça praticada. Os exemplos da classe 5 enfatizam a preocupação com a antecipação da culpabilidade do suspeito: “Neste caso, acredito que a ação da polícia foi desnecessária devido à incerteza sobre o homem ser mesmo o suspeito” e “A ação violenta por parte da polícia foi desnecessária, acima de tudo porque o homem era apenas um suspeito, acredito que eles deveriam confirmar a autoria do crime”.

A análise semântica da classe 6, correspondeu a 22,5 % do corpus e foi denominada violência ilegal, refere-se aos argumentos que consideram ilegal a ação da policial. Violência é a palavra que representa a ausência significativa nesta classe, sugerindo que as ações da polícia ultrapassaram os limites de seu dever. Os exemplos da classe 6 demonstram o desacordo entre a ação policial e a lei: “Discordo totalmente da agressão, o policial deveria apenas agir de acordo com a lei” e “Discordo da ação policial, não havia necessidade de agressão, o suspeito deveria apenas ser encaminhado para a prisão”.

A análise semântica da classe 7, é a de menor contribuição para o corpus (20 %) e foi denominada violência arbitrária, faz referência ao emprego da violência de forma abusiva. A palavra que representa a ausência significativa para esta classe é lei, ressaltando a arbitrariedade da ação policial. Os exemplos desta classe demonstram a arbitrariedade da ação policial e a falta de garantia dos direitos e integridade do suspeito: “O policial não tem o direito de agredir o indivíduo durante a abordagem, seu dever é encaminhar para a delegacia, mesmo que o suspeito seja culpado” e “Agredir o indivíduo mesmo ele sendo culpado é injustificável”.

A classe 8 é a de maior frequência no corpus (35 %) e foi denominada violência como solução. Aqui a violência policial é vista como uma forma de resolver o problema. A palavra que representa a ausência significativa para esta classe é dever, o que evidencia que a conformidade das ações policiais e o dever de respeitar o direito do suspeito enquanto cidadão, não é uma preocupação para esses participantes. As justificativas dessa classe admitem que, embora não seja a abordagem mais adequada, a violência pode funcionar como uma punição ao assaltante. Como exemplos temos: “Concordo em parte, pois mesmo que a violência não seja a forma mais adequada para a situação, o assaltante pensará melhor antes de cometer outro crime” e “Concordo que a violência não é a melhor forma de resolver o problema, mas vivemos em uma sociedade em que as leis já não são mais eficazes, então a violência funciona como uma punição pelo assalto”.

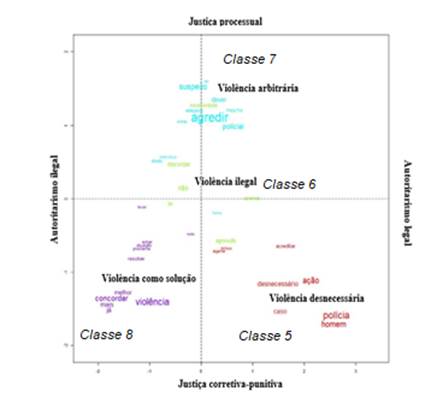

Princípios organizadores do posicionamento frente à violência policial contra o suspeito branco

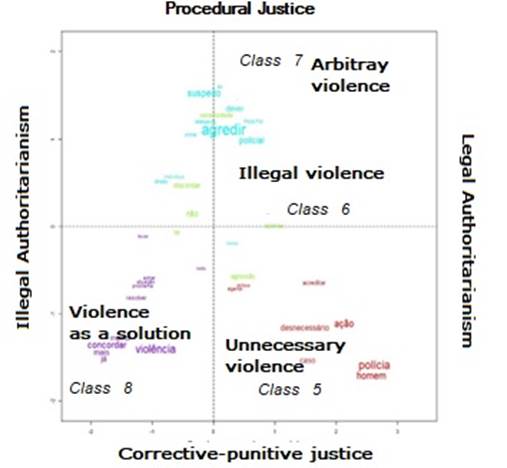

Figura 2: AFC do posicionamento frente à violência policial contra o suspeito branco

Ao observar o plano fatorial (figura 2), a partir do eixo vertical, verifica-se que os posicionamentos dos participantes se organizam em torno da noção de justiça. Neste eixo é possível observar o contraste entre os argumentos sobre a justiça processual e os argumentos sobre a justiça corretiva-punitiva. Na parte superior do plano fatorial, as classes 6 (violência ilegal) e 7 (violência arbitrária) apresentam a ideia de que as ações dos policiais estão em desacordo com as leis e deveres sociais, demonstrando a preocupação com os critérios e procedimentos utilizados no uso da força de forma abusiva. Na parte inferior do plano fatorial, em contrapartida, as classes 5 (violência desnecessária) e 8 (violência como solução) enfatizam a justiça corretiva-punitiva na abordagem policial. Os argumentos da classe 5 salientam que a utilização da violência policial, ainda que concebida como medida corretiva, foi desnecessária, dado que se baseou na presunção de culpa do suspeito. Na classe 8, por sua vez, observa-se a defesa da violência como uma resposta à impunidade pelos delitos praticados. Os argumentos desta classe organizam-se em torno da ideia de que a compete à força policial punir o suspeito fazendo uso da violência.

Na análise do eixo horizontal, os posicionamentos organizam-se em torno da ilegalidade do uso da força e apresentam argumentos que vão do autoritarismo ilegal ao autoritarismo legal. No lado direito do plano fatorial, a classe 5 ancora seus posicionamentos no autoritarismo legal. Embora as classes 6 (violência ilegal) e 7 (violência arbitrária) estejam mais posicionadas próximas ao centro do plano fatorial, elas apresentam conteúdos qualitativamente semelhantes aos da classe 5. Nos discursos dessas classes, a ação policial, ao aplicar força excessiva na detenção do suspeito, contradiz os princípios de isonomia e direito, ignorando práticas que estejam em conformidade com lei. Em contraste, no lado esquerdo do plano fatorial, a classe 8 (violência como solução) ancora seus posicionamentos no autoritarismo ilegal ao defender a punição independente das regras e leis que orientam a prática profissional dos policiais. Nessa classe, observa-se que a ação violenta da polícia é percebida como uma medida disciplinar capaz de corrigir as ações criminosas e evitar eventos futuros desta natureza.

Discussão

O presente trabalho teve como objetivo analisar se os argumentos utilizados para aceitar ou rechaçar a violência policial são influenciados pela cor da pele das vítimas desse tipo de procedimento. Para tanto, utilizou-se um cenário em que a violência policial era cometida contra um suspeito de haver cometido um crime de assalto. Numa condição, mencionava-se que o suspeito era branco e, em outra, que ele era negro.

Ao se analisar os posicionamentos adotados pelos participantes frente à violência policial, os resultados demonstraram que, de maneira geral, os participantes tendem a discordar do uso da violência policial. No entanto, a frequência com que posicionamentos de concordância ou discordância foram apresentados e os argumentos para justificá-los diferiram em função da cor do alvo da violência.

No que se refere à concordância com a violência policial (classes 1, 3 e 8), os participantes apresentaram argumentos semelhantes para ambos os suspeitos (branco e negro). As justificativas utilizadas para essa concordância são declaradas através de um repertório autoritário que visa defender-se contra um inimigo iminente, além do combate à criminalidade que, justificaria o uso da violência policial (Jackson et al., 2018; Lemgruber et al., 2017). Nestes julgamentos, a ação policial, mesmo em desacordo com a Lei, é percebida como eficaz e se fundamenta no seu emprego de caráter punitivo (Farias et al., 2017). Esse aspecto é importante porque a percepção de eficácia da ação policial é um fator legitimador da violência policial (Jackson et al., 2020).

Cabe destacar, entretanto, que no cenário em que o suspeito da violência policial era negro, os posicionamentos de apoio à utilização da violência policial totalizaram a 51,43 % do corpus (classe 1 violência como justiça: 22,86 % + classe 3 violência justificada: 28,57 %). Ao passo que, no cenário em que o suspeito da violência policial era branco, os discursos favoráveis à utilização da violência policial (classe 8 violência como solução) corresponderam a 35 % do corpus. De tal maneira, a ideia da violência policial como uma medida de justiça legítima frente à criminalidade é evocada de modo mais proeminente quando o suspeito é de cor negra, o que converge com investigações anteriores que qualificam o apoio à violência policial como processo discriminatório (Álvaro et al., 2015; Bryant-Davis et al., 2017; da Costa Silva et al., 2018; Farias et al., 2017).

Também foram verificadas diferenças em função da cor da pele dos suspeitos ao se analisar os argumentos que discordavam do uso da violência policial. No contexto em que o suspeito era negro, a violência policial foi vista como inadequada e injustificada (classes 2 e 4). Embora essas classes discordem da abordagem policial, a ênfase desses repertórios se encontra na conduta inapropriada dos policiais sem fazer referência ao caráter ilegal dessas ações, sendo necessário o controle do criminoso (classe 2), mesmo que este seja apenas um suspeito. No contexto em que o suspeito era branco, as justificativas utilizadas para discordar da violência enfatizam a ilegalidade como base da violência policial (classes 5, 6 e 7). Para os participantes dessas classes, a ação policial está em desacordo com suas funções essenciais que seriam garantir a segurança, os direitos e a proteção dos cidadãos e, por conseguinte, os argumentos sustentam que os policiais devem evitar o uso da força contra o suspeito.

É importante ressaltar que, no conjunto das análises, a presunção de inocência só apareceu na situação em que o suspeito era branco, ancorada na falta de confirmação do suspeito como criminoso (classe 5). Já a atribuição de culpa foi evidenciada no contexto em que o suspeito era negro, sustentada pela indicação de prisão como uma sanção adequada pelo delito cometido (classe 2). Esses posicionamentos recebem apoio dos resultados encontrados por Dukes e Gaither (2017) que observaram que as vítimas negras tendem a ser mais culpabilizadas por suas punições quando comparadas às vítimas brancas.

Os resultados demonstraram que mesmo discordando da violência policial os argumentos apontaram para um tratamento diferenciado entre os grupos raciais e também estão em consonância com as pesquisas que mostram como a violência policial é mais apoiada quando perpetrada contra minorias étnico/raciais (Álvaro et al., 2015; Bryant-Davis et al., 2017; da Costa Silva et al., 2018; Farias et al., 2017). Essa diferenciação fica mais evidente quando analisamos os posicionamentos e observamos que sua organização apresenta duas lógicas distintas: quando o julgamento se refere ao contexto do suspeito branco, 65 % dos argumentos evidenciam a conduta ilegal dos policiais (classe 5 violência desnecessária: 22,5 % + classe 6 violência ilegal: 22,5 % + classe 7 violência arbitrária: 20 %) enquanto no contexto do suspeito negro, 66,67 % dos argumentos evidenciam a conduta criminosa do suspeito (classe 2 sanção legal: 15,24 % + classe 1 violência como justiça: 22,86 % + classe 3 violência justificada: 28,57 %).

Esses resultados se aproximam de expressões flagrantes do preconceito e da discriminação racial (Allport, 1954), em que a distinção do tratamento decorre apenas da diferença de cor entre as vítimas da violência policial. De fato, as categorias sociais são frequentemente usadas para explicar acontecimentos complexos de caráter negativos, sobretudo quando se referem aos grupos minoritários (Tajfel, 1981). De tal modo, que esses posicionamentos podem contribuir para os processos de legitimação das desigualdades inter-raciais em nossa sociedade, seja por meio da preservação da imagem do grupo dos brancos, seja por meio da depreciação do grupo dos negros.

Por fim, embora a análise do julgamento moral não tenha sido nosso objetivo neste estudo, ao analisar os princípios que organizam os posicionamentos frente à violência policial (figuras 1 e 2) pudemos observar que as justificativas se ancoraram em função de aproximações e afastamentos com os princípios de justiça, ilegalidade, arbitrariedade e aceitação da violência policial, nos remetendo a percepção e avaliação das ações policiais como moralmente certas ou erradas. Desta forma, a ancoragem desses argumentos pode refletir esquemas de ação referentes ao raciocínio moral nesta tomada de posição.

Nos últimos anos, os psicólogos do desenvolvimento demonstraram como o processo de aquisição da moralidade pode fornecer meios pelos quais o racismo pode ser frustrado. A moralidade consiste em normas prescritivas acerca de como as pessoas devem tratar umas às outras, contemplando conceitos como justiça, equidade e igualdade (Killen & Rutland, 2011). O processo de aquisição da moralidade depende tanto do desenvolvimento cognitivo da criança como de seu processo de socialização, nele incluindo as mensagens comunicadas pelos adultos, as quais auxiliam as crianças a entender o que é justo ou injusto no comportamento direcionado diferentes grupos (Rutland & Killen, 2015). A moralidade, portanto, serve como um quadro de referência para analisar fenômenos de natureza cognitiva e social (Rique et al., 2013) como é o caso do racismo.

Um dos primeiros modelos para a compreensão da moralidade foi apresentado por Piaget (1932/1994) em O juízo moral na criança, na qual demonstra como, ao longo do desenvolvimento cognitivo, a criança deixa de classificar as ações como “certas” ou “erradas” a depender de comandos de autoridade para adotar princípios abstratos de justiça, ao final da infância. Os estudos de Piaget serviram como ponto de partida para o trabalho de Kohlberg (1984), que desenvolveu uma teoria mais abrangente acerca dos estágios de desenvolvimento moral. De acordo Kohlberg (1984), para que um julgamento social seja considerado moral, as normas subjacentes a esse julgamento devem ser simultaneamente prescritivas (critérios específicos que devem ser adotados pelos indivíduos numa relação) e universais (deve poder ser aplicada a todas as pessoas). Para ele, a formação do juízo moral depende, simultaneamente, da capacidade de autocontrole do sujeito e da atmosfera moral do grupo, na qual tem lugar essa conduta (Díaz-Aguado & Medrano, 1994).

Kohlberg (1984) apresenta um modelo, segundo o qual é possível classificar três níveis de desenvolvimento moral, que variam conforme as concepções de justiça adotadas frente a diferentes situações. O primeiro nível, denominado de moralidade pré-convencional, envolve princípio de “certo” e “errado” formulados a partir das consequências imediatas da ação. O segundo nível, moralidade convencional, abrange princípios morais baseados na preservação da lei e da ordem social, por fim, o terceiro nível, identificado como moralidade pós-convencional, envolve concepções de justiça baseadas no respeito a direitos civis e em princípios como o equilíbrio das relações sociais por meio da equidade (Díaz-Aguado & Medrano, 1994; Kohlberg, 1984; Rique et al., 2013).

Assim sendo, os resultados aqui apresentados mostram que, de um lado, o posicionamento frente à violência policial foi ancorado nos princípios de justiça corretiva-punitiva, na instrumentalidade da violência e no abuso de autoridade. Os significados desses argumentos são primitivos e obedecem a uma justiça expiatória, o que estaria em conformidade com a moralidade pré-convencional descrita por Kohlberg (1984). Nesta luz, as circunstâncias moderadoras, como os aspectos legais (direitos do suspeito e deveres do policial), não foram consideradas no julgamento. Para esses participantes, a punição deve ser imediatamente aplicada após a transgressão (Colby & Kohlberg, 1987), independentemente da cor do alvo da violência policial.

Por outro lado, a violência policial se organizou a partir da justiça processual e do autoritarismo legal. Essa visão reflete um conjunto de princípios de justiça ao nível da moral convencional e, alguns aspectos refletem os princípios da moral pós-convencional. Na visão convencional, os argumentos levam em consideração a manutenção do sistema de regras para resolver os conflitos, assegurando a imparcialidade na proteção da sociedade; além disso, na visão pós-convencional os argumentos implicam a preocupação com os direitos e bem-estar social na situação (Colby & Kohlberg, 1987). Entretanto, essa preocupação com os direitos só foi evidenciada no contexto em que o suspeito era branco.

Diante disso, pode-se dizer que o posicionamento frente à violência policial parece variar em função da cor do alvo da violência e apresenta mudanças qualitativas em seus significados a depender do tipo de raciocínio de justiça utilizada pelos participantes. Isto significa que discutir o problema da discriminação racial em um contexto onde o exercício da força física é percebido como legítimo, implica em procurar conhecer como o julgamento moral e o racismo estão relacionados à maneira como a violência policial é percebida.

Considerações finais

A violência policial tem gerado um discurso que reforça a crença na sua necessidade, ao justificar e legitimar ações violentas no combate ao crime. Resultante desse repertório ocorre uma substituição da defesa e garantia de proteção, pelo uso abusivo da força (Jackson et al., 2018; Lemgruber et al., 2017; Sinhoretto & Morais, 2018). Com isso, a percepção de legitimidade das ações policiais nem sempre está em consonância com uma expressão de justiça nem pressupõe uma avaliação dos critérios de igualdade e proporcionalidade. Embora a justiça seja considerada a síntese dos valores éticos, no contexto das relações inter-raciais esses valores são submetidos à interpretação do posicionamento simbólico que os diferentes grupos sociais ocupam na sociedade.

A partir dos resultados deste estudo, pudemos observar uma tendência quanto ao tratamento diferenciado entre brancos e negros que tende a justificar e legitimar práticas sociais e culturais que reproduzem hierarquias raciais. Desta forma, os negros continuam sendo alvo de um processo de exclusão social, decorrente de situações discriminatórias nas quais se desenvolve o preconceito. Além disso, consideramos que os argumentos apresentados indicaram que a maneira como esta violência foi percebida está associada a tipos diferentes de raciocínios morais.

Os resultados obtidos mostram que é necessário analisar o que ocorre em diferentes contextos para compreender os diferentes posicionamentos dos indivíduos frente à violência policial e como seus posicionamentos podem apoiar condutas, que desenvolvidas por instituições legítimas, a exemplo da polícia, passariam despercebidas sem ser vistas como práticas discriminatórias, mas sim como procedimentos legítimos. É importante ressaltar que o cenário de violência policial apresentado nesse estudo é fictício e que não se pretende atribuir aos policiais, individualmente, quaisquer características preconceituosas, senão refletir sobre situações sociais reais que são propícias à manifestação do preconceito e da discriminação. E aqui apontamos uma linha de pesquisa que pode ser aprofundada: como os policiais militares, eles próprios em sua maioria negros, se posicionam frente a violência policial cujo alvo preferencial é a população negra.

Outro aspecto que não foi analisado no trabalho aqui apresentando é a influência da cor da pele e da classe social dos participantes na tomada de posição frente ao tipo de violência aqui investigado. É verdade que, em conjunto, os resultados de da Costa Silva et al. (2018) mostram que estudantes de escolas públicas de uma cidade do nordeste, em sua maioria negros e de classe baixa, apoiam mais a violência policial quando ela cometida por uma pessoa negra do que na situação da pessoa branca. Além disso, esses jovens dariam uma maior indenização a uma vítima de violência policial quando ela era branca do que quando ela era negra. Igualmente importante nesse trabalho foi o fato que os jovens também apoiaram mais a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos de idade em situações nas quais os crimes tinham sido cometidos por negros do que por brancos. No entanto, a variável “cor da pele dos participantes” não foi diretamente investigada. Assim, essa é uma vertente de trabalho que também merece ser investigada em trabalhos futuros.

Finalmente, embora os posicionamentos dos participantes do trabalho em tela apresentem características congruentes com diferentes formas de julgamento moral, a relação entre esses constructos não foi testada. Estudos futuros devem ser realizados para superar essas limitações.

References:

Adorno, S. (1995). Discriminação racial e justiça criminal em São Paulo. Novos estudos CEBRAP, 43, 45-63.

Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley.

Álvaro, J. L, Morais, T., Torres, A. R. R., Pereira, C. R., Garrido, A., & Camino, L. (2015). The role of values in attitudes towards violence: discrimination against Moroccans and Romanian Gypsies in Spain. The Spanish Journal of Psychology, 18, E63. https://doi.org/10.1017/sjp.2015.65

Bryant-Davis, T., Adams, T., Alejandre, A., & Gray, A. A. (2017). The trauma lens of police violence against racial and ethnic minorities. Journal of Social Issues, 73(4), 852-871. https://doi.org/10.1111/josi.12251

Camargo, B. V. & Justo, A. M. (2016). Tutorial para uso do Iramuteq. http://iramuteq.org/documentation/fichiers/Tutorial%20%20IRaMuTeQ%20em%20portugues_17.03.2016.pdf

Camino, L., Álvaro, J. L., Torres, A. R., Garrido, A., Morais, T., & Barbosa, J. (2013). Explaining social discrimination: racism in Brazil and xenophobia in Spain. The Spanish Journal of Psychology, 16, E73. https://doi.org/10.1017/sjp.2013.65

Camino, L., Da Silva, P., Machado, A., & Pereira, C. (2001). A face oculta do racismo no Brasil: uma análise psicossociológica. Revista Psicologia Política, 1(1), 13-36.

Centro de Formação da Vila. (2018). História da discriminação racial na educação brasileira - Silvio Almeida - Escola da Vila 2018 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gwMRRVPl_Yw

Colby, A. & Kohlberg, L. (1987). The Measurement of Moral Judgment. Cambridge University Press.

Da Costa Silva, K., Torres, A. R. R., Estramiana, J. L. A., Luque, A. G. & Linhares, L. V. (2018). Racial discrimination and belief in a just world: police violence against teenagers in Brazil. Journal of Experimental Social Psychology, 74317, 317-327. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.10.009

Da Costa Silva, K.; Álvaro, J. L., Torres, A. R. R., & Garrido, A. (2019). Terrorist threat, dehumanization, and right-wing authoritarianism as predictors of discrimination. Scandinavian Journal of Social Psychology, 60, 616-627. https://doi.org/10.1111/sjop.12574

Díaz-Aguado, M. J. & Medrano, C. (1994). Educación y razonamiento moral. Mensajero.

Dukes, K. N. & Gaither, S. E. (2017). Black racial stereotypes and victim blaming: implications for media coverage and criminal proceedings in cases of police violence against racial and ethnic minorities. Journal of Social Issues, 73(4), 789-807. https://doi.org/10.1111/josi.12248

Farias, J. W. F., Souza, R. S., Lima, T. J. S., Santos, W. S., & Ferreira, S. C. (2017). Racismo e julgamento social na Internet: crianças e jovens negros como alvos. Revista de Psicologia, 8(2), 119-128.

Ferreira, A. S. S., Leite, L. L., Muniz, A. S., Batista, J. R. M., Torres, A. R. R., & Estramiana, J. L. A. (2017a). Insult or prejudice: a study on the racial prejudice expression in football. Psico, 48(2), 81-88. https://doi.org/10.15448/1980-8623.2017.2.25170

Ferreira, A. S. S., Leite, L. L., Sousa, A. W. L., Álvaro, J. L., & Torres, A. R. R. (2017b). Repertórios interpretativos acerca do preconceito racial no futebol. Estudos de Psicologia, 22, 338-348. http://dx.doi.org/10.22491/1678-4669.20170034

Ferreira, P. da S. (2019). Direitos Fundamentais e Letalidade Policial: sentidos opostos numa mesma trilha. Redes: Revista Eletrônica Direito e Sociedade, 7(2), 111-126. https://doi.org: 10.18316/REDES. 7i2.4656

Fife-Schaw, C. (2010). Modelos Quasi-Experimentais. Em G. M. Breakwell, S. Hammond, C., Fife-Schaw, & J. A. Smith (Orgs.), Métodos de Pesquisa em Psicologia (3ª ed., pp.100-115). Artmed.

Flauzina, A. L. P. (2008). Corpo negro caído no chão: o sistema prisional e o projeto genocida do Estado brasileiro. Contraponto.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (2021). Anuário Brasileiro de Segurança Pública: Ano 15. https://forumseguranca.org.br/anuario-15

Freitas, H., Torres, A. R. R., Ferreira, A. S. S., & Lima, E. L. (2020). Bolsa Família e Preconceito racial. Em P. N. Fonseca, S. C. Maciel & V. V. Gouveia (Eds.), Psicologia Social: aspectos teóricos, metodológicos e práticos (pp. 46-69). Editora Universitária UFPB.

Gaia, R. S. P. & Zacarias, L. S. (2020). O fator raça na violência policial cotidiana: um debate necessário. Kwanissa, 3, 56-77.

Gaia, R. S. P., Vitória, A. S., Candido, T. P., & Scorsolini-Comin, F. (2019). A nova política dos velhos tempos: reflexões sobre a construção de um projeto de nação. ÁSKESIS, 8, 40-55. https://doi.org/10.46269/8119.389

Gomes, D., Durão, R., & Cicilio, T. (2018). Vidas Nuas no Estado de Exceção: ensaio sobre a violência policial no Rio de Janeiro. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 22(43), 85-97. https://doi.org/10.30749/2177-8337.v22n43p85-97

Holmes, M. D., Painter, M. A., & Smith, B. W. (2018). Race, place, and police-caused homicide in U.S. Municipalities. Justice Quarterly, 36(5), 751-786. https://doi.org/10.1080/07418825.2018.1427782

Jackson, J. L., Hall, S. L., & Hill Jr., D. W. (2018). Democracy and Police Violence. Research and Politics, 5(1), 1-8. https://doi.org/10.1177/2053168018759126

Jackson, J., Posch, K., Oliveira, T., Bradford, B., Mendes, S., Natal, A., & Zanetic, N. (2020). Fear and legitimacy in São Paulo, Brazil: police-citizen relations in a high violence, high fear city. Law & Society Review, 56, 122-145. https://doi.org/10.31235/osf.io/3awrz

Killen, M. & Rutland, A. (2011). Children and social exclusion: Morality, prejudice, and group identity. Wiley-Blackwell.

Kohlberg, L. (1984). The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages (Vol. 2). Harper & Row.

Leite, E. L., Ferreira, A. S. S., Batista, J. R. M., Estramiana, J. L. A., & Torres, A. R. R. (2018). Nacionalismo, patriotismo e essencialismo na construção da identidade nacional brasileira. Temas em Psicologia, 26, 2063-2075. https://doi.org/10.9788/TP2018.4-13Pt

Lemgruber, J., Cano, I., & Musumeci, L. (2017). Olho por Olho? O que pensam os cariocas sobre “bandido bom é bandido morto”. Centro de Estudos de Segurança e Cidadania.

León, B. R., Carneiro, P. L., & Cruz, J. M. (1999). O apoio dos cidadãos à ação extrajudicial da polícia no Brasil, em El Salvador e na Venezuela. Em D. C. Pandolfi, J. M. de Carvalho, L. P. Carneiro, & M. Grynszpan (Orgs.), Cidadania, justiça e violência (pp. 117-127). Fundação Getúlio Vargas.

Lima, M. E. O. & Vala, J. (2005). A cor do sucesso: efeitos da performance social e econômica no branqueamento e na infra-humanização dos negros no Brasil. Psicologia USP, 16(3), 143-166. https://doi.org/10.1590/S0103-65642005000200008

Löwy, M. (2015). Conservadorismo e extrema-direita na Europa e no Brasil. Serviço Social & Sociedade, 124, 652-664. https://doi.org/10.1590/0101-6628.044

Morrow, W. J., Berthelot, E. R., & Vickovic, S. G. (2018). Police use of force: an examination of the minority threat perspective. Criminal Justice Studies, 31(4) 368-387. https://doi.org/10.1080/1478601X.2018.1513837

Munanga, K. (2003). Uma abordagem conceitual das noções de Raça, Racismo, Identidade e Etnia [Conferência]. 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação, Rio de Janeiro, Brasil. https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/Uma-abordagem-conceitual-das-nocoes-de-raca-racismo-dentidade-e-etnia.pdf

Nascimento, A. (2016). O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Editora Perspectiva.

Nisnevich, Y. A. (2012). Political and modern concept of modern democratic state. American Journal of Sociological Research, 2(3), 32-37. https://doi.org/10.5923/j.sociology.20120203.01

Piaget, J. (1994). O Juízo Moral na Criança. Summus. (Publicado originalmente em 1932)

Piza, E. (2000). Branco no Brasil? Ninguém sabe, ninguém viu. Em A. S. A., Guimarães & L. Huntley (Orgs.), Tirando a máscara: ensaios sobre racismo no Brasil (pp. 97-126). Paz e Terra.

Ratinaud, P. (2009). Iramuteq: Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires [Software de computador]. http://www.iramuteq.org

Reinert, M. (1990). Alceste: une methologie d'analyse dês donnees textualles et une application. Em A. G. Neval, Bulletin de Méthodologie Sociologique, 28, 24-54.

Rique, J., Camino, C., Moreira, P. L., & Abreu, E. L. (2013). Julgamento moral de jovens em diferentes contextos políticos. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 65, 243-257.

Rutland, A. & Killen, M. (2015). A developmental science approach to reducing prejudice and social exclusion: intergroup processes, social-cognitive development, and moral reasoning. Social Issues and Policy Review, 9(1), 121-154.

Santos, R. R. (2019, 4 de septiembre). As políticas de branqueamento (1888-1920): uma reflexão sobre o racismo estrutural brasileiro. Por dentro África. https://www.pordentrodaafrica.com/educacao/as-politicas-de-branqueamento-1888-1920-uma-reflexao-sobre-o-racismo-estrutural-brasileiro

Sinhoretto, J. & Morais, D. S. (2018). Violência e Racismo: novas faces de uma afinidade reiterada. Revista de Estudios Sociales 64, 15-26. https://doi.org/10.5923/ 10.7440/res64.2018.02

Tajfel, H. (1981). Grupos Humanos e Categorias Sociais: Estudos em psicologia social. Livros Horizonte.

Torres, A. R. R., Linhares, L. V., & Freitas, H. (2019). Desvelando o preconceito ligado às políticas afirmativas: análise dos posicionamentos de pré-universitários e universitários sobre as cotas nas universidades. Em A. R. Af. do Nascimento, I.F. Gianordoli-Nascimento & M. I. Antunes-Rocha (Orgs.), Representações Sociais, Identidade e Preconceito: Estudos de Psicologia Social (pp. 85-114). Autêntica.

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Verkuyten, M. & Nooitgedagt, W. (2018). Parliamentary identity and the management of the far-right: A discursive analysis of Dutch parliamentary debates. British Journal of Social Psychology, 58(3), 495-514. https://doi.org/10.1111/bjso.12300

Como citar: Silva Ferreira, A. S., Da Costa Silva, K., Camino, C., & Rosas Torres, A. R. (2022). O posicionamento frente à violência policial contra suspeitos branco e negro. Ciencias Psicológicas, 16(2), e-2520. https://doi.org/10.22235/cp.v16i2.2520

Participação dos autores: Participação dos autores: a) Planejamento e concepção do trabalho; b) Coleta de dados; c) Análise e interpretação de dados; d) Redação do manuscrito; e) Revisão crítica do manuscrito.

A.S.

S. F. contribuiu em a, b, c, d, e; K. D. C. S. em a, b, c, d, e; C. C. em a, b,

c, d, e;

A. R. R. T. em a, b, c, d, e.

Editora científica responsável: Dra. Cecilia Cracco.

Ciencias Psicológicas, v16n2

julho-dezembro 2022

10.22235/cp.v16i2.2520

Ciencias Psicológicas, v16n2

July-December

10.22235/cp.v16i2.2520

Original Article

Positioning toward police violence against Black and White suspects

O posicionamento frente à violência policial contra suspeitos branco e negro

El posicionamiento frente a la violencia policial contra sospechosos blancos y negros

Andreza S. da Silva Ferreira¹, ORCID 0000-0001-9068-0262

Khalil da Costa Silva², ORCID 0000-0002-1339-7209

Cleonice Camino3, ORCID 0000-0002-5756-7214

Ana Raquel Rosas Torres4, ORCID 0000-0002-3161-0309

1 Universidade Federal da Paraíba, Brazil, [email protected]

2 Universidade Federal da Paraíba, Brazil

3 Universidade Federal da Paraíba, Brazil

4 Universidade Federal da Paraíba, Brazil

Abstract:

This study investigated whether the skin color of the victims of police violence influenced the arguments used in the face of this type of violence. 105 residents of João Pessoa (Brazil) participated in this study (age M = 25.31; SD = 7.5). A questionnaire with a fictitious report was used, in which the suspect of committing an assault had been seriously attacked by a police officer. In one condition, it was mentioned that the suspect was white and, in another, that he was black. Participants were asked to write a text justifying their views on the event. The responses were analyzed using Iramuteq. When the suspect was white, most of the positions (65 %) disagreed with the police action, justifying that the use of violence was illegal or arbitrary. When the suspect was black, most of the positions were in agreement with the use of violence (51.43 %), justifying it as a kind of punishment of the suspect and as a necessary procedure given the ineffectiveness of Justice in fighting against the crime. It was concluded that the position in the face of police violence is one of the expressions of discrimination against blacks and contributes to the maintenance of racial hierarchies in Brazil.

Keywords: prejudice; racial discrimination; police violence; racialized relations; textual analysis.

Resumo:

Este estudo investigou se a cor da pele das vítimas da violência policial influenciava os argumentos utilizados frente a esse tipo de violência. Participaram deste estudo 105 residentes de João Pessoa (Brasil) (idade M = 25,31; DP = 7,5). Utilizou-se um questionário com uma reportagem fictícia, na qual o suspeito de praticar um assalto havia sido gravemente agredido por um policial. Em uma condição, mencionava-se que o suspeito era branco e, em outra, que ele era negro. Os participantes foram convidados a escrever um texto justificando seus posicionamentos acerca do fato ocorrido. As respostas foram analisadas por meio do Iramuteq. Quando o suspeito era branco, a maioria dos posicionamentos (65 %) discordavam da ação policial, justificando-se que o uso da violência era ilegal ou arbitrário. Quando o suspeito era de cor negra, a maioria dos posicionamentos era de concordância com o uso da violência (51,43 %), justificando-se a mesma como medida de punição do suspeito e como procedimento necessário dada a ineficácia da justiça no combate ao crime. Concluiu-se que o posicionamento frente à violência policial consiste numa das expressões da discriminação contra negros e contribui para a manutenção de hierarquias raciais no Brasil.

Palavras-chave: preconceito; discriminação racial; violência policial; relações racializadas; análise textual.

Resumen:

Este estudio investigó si el color de piel de las víctimas de violencia policial influyó en los argumentos utilizados ante este tipo de violencia. 105 residentes de João Pessoa (Brasil) participaron del estudio (edad M = 25.31; DT = 7.5). Se utilizó un cuestionario con un informe ficticio, en el que el sospechoso de haber cometido una agresión había sido agredido gravemente por un agente de policía. En una condición, se mencionó que el sospechoso era blanco y, en otra, que era negro. Se pidió a los participantes que escribieran un texto que justificara sus opiniones sobre el evento. Las respuestas se analizaron utilizando Iramuteq. Cuando el sospechoso era blanco, la mayoría de las posiciones (65 %) estaban en desacuerdo con la acción policial, justificando que el uso de la violencia fue ilegal o arbitrario. Cuando el sospechoso era negro, la mayoría de las posiciones estaban de acuerdo con el uso de la violencia (51.43 %), justificándola como una especie de castigo al sospechoso y como un procedimiento necesario dada la ineficacia de la justicia en la lucha contra el crimen. Se concluyó que la posición frente a la violencia policial es una de las expresiones de discriminación contra los negros y contribuye al mantenimiento de las jerarquías raciales en Brasil.

Palabras clave: prejuicio; discriminación racial; violencia policial; relaciones racializadas; análisis textual.

Received: 07/04/2021

Accepted: 05/07/2022

The recognition of fundamental human rights and the guarantee of individual freedoms are basic principles of democratic societies (Nisnevich, 2012) as advocated by the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948). In recent decades, however, democratic societies have seen the strengthening of populist extreme right movements that, among other characteristics, express positions ostensibly contrary to the principles of human rights, such as speeches of intolerance against minority groups and support for the use of violence by the state (Löwy, 2015; Verkuyten & Nooitgegadt, 2018). In the specific case of Brazil, the convergence between intolerance and repression has, in police violence against Blacks, one of its main forms of materialization.

In addition to representing a serious form of violation of fundamental rights, insofar as it involves the arbitrary and excessive use of physical violence by the state against ordinary citizens (León et al., 1999), police violence is one of the forms of expression of the structural racism of Brazilian society. This is because it manifests itself in a society that has its roots in the slavery of the black population and that, historically, has used the force of the state to exterminate black, young, and poor men (Flauzina, 2008). Therefore, the present work uses the context of police violence to analyze whether the justifications adopted for the use of this procedure represent forms of racial discrimination. Thus, our objective is to investigate whether the arguments used to accept or reject police violence are influenced by the skin color of the victims of this type of violence.

In Brazil, murders committed by the military police have always been present in the lives of residents of urban peripheries. However, data released by the Violence Monitor show that the numbers have been growing annually, especially since 2018. A closer look at the profile of the victims of this type of violence shows that, in 2020, of the 6,416 Brazilians killed by police actions, 78.9 % were black. The fatality rate in police operations is 2.8 times higher among Blacks than among Whites. Furthermore, Blacks (black and brown) represent 4.2 victims per 100,000 inhabitants, while among Whites this number is 1.5 per 100,000. Black people are the main victims of these actions in at least 36 of the 50 cities with the most occurrences of police operations in Brazil and the vast majority of these victims are between 18-29 years of age. All these data were published in 2021 by the Brazilian Public Security Forum and point to a systematization of police violence based mainly on interracial relations (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021).

In fact, since the publication of Sérgio Adorno's (1995) work on racial discrimination and criminal justice in São Paulo, this topic has been discussed in more detail. This author showed, based on analysis of the distribution of judicial sentences for crimes of the same nature committed by Blacks and Whites, that despite the two groups committing violent crimes in identical proportions, black defendants tend to be more persecuted by police surveillance, face greater obstacles in access to criminal justice, and reveal greater difficulties in enjoying the right to a fair hearing guaranteed by constitutional norms. Therefore, Blacks would also tend to receive more rigorous penal treatment, represented by the greater likelihood of being punished compared to white defendants.

Another important work for the contextualization of the relationship between police violence and racism in Brazil is the book Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado Brasileiro [Black Body Fallen to the Ground: the penal system and the genocidal project of the Brazilian State], by Ana Luiza Flauzina (2008). According to this author, the racial logic that organizes the actions of Brazilian military police is based on a project of extermination of the black population that has been on the agenda since the abolition of slavery. However, also according to her, this finding would have the consequence of exposing the fact that the Brazilian State would have a genocide policy aimed at the systematic extermination of black, young, and poor men.

But how could that be possible in a country known worldwide for being a racial democracy? The answer to this question is not so simple, as we are talking about one of the myths that shape Brazilian identity (Centro de Formação da Vila, 2018; Leite et al., 2018). However, various authors, from the most different disciplines, have been systematically demonstrating that the idea of Brazilian racial democracy is profoundly false.

Between the 16th and 19th centuries, thus for more than 350 years, between 5-10 million enslaved Africans were brought to Brazil, with Brazil being the country that most used this workforce. Brazil was also the last country in the Americas to abolish slavery. This fact, in itself, already shows that since its origins, the Brazilian nation has been marked by racial inequality. Abdias Nascimento, in his book O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado [The Genocide of the Brazilian Black: process of a masked racism], argues that, in addition to the murders committed by the slave owners, there was also an attempt to extinguish the cultural values brought by the enslaved. According to him, there was a state policy of repression of all types of cultural expression, which culminated, for example, in their whitening. The idea of religious syncretism would be an example of this whitening. Taken together, therefore, both physical and cultural murder would constitute the true genocide of the Brazilian Black (Nascimento, 2016)

Here it is important to talk about whitening as a state policy as well. According to Santos (2019), abolition, which took place in 1888, did not bring with it policies for the social inclusion of the black population. This was mainly due to the racialist ideology in force between the end of the 19th century and the first decades of the 20th century. Thus, instead of policies that guaranteed education and employment for the black population, what was seen was, on the one hand, the encouragement of European immigration as a public policy and, on the other hand, exposure of the idea that Brazil needed to be a white nation so that it could achieve full economic and social development.

From the perspective of intergroup relations (Tajfel, 1981), a number of studies have shown that Brazil is a profoundly racist country while it denies this is so (Camino et al., 2001; Camino et al., 2013). In addition to denying the existence of racism, racial relations in Brazil are characterized by whitening, understood as a set of norms, values, and attitudes associated with Whites, which non-white people adopt in order to establish a positive racial identity (Piza, 2000). Lima and Vala (2005), for example, analyzing the subjective perception of skin color, showed that groups that achieve professional success are commonly perceived as white and those that fail are blackened. Equally important, the study identified that whitening implies the infrahumanization of Blacks. In other words, these authors demonstrated how, in Brazil, professional success is linked to white people and failure to black people. In addition, when seen as failures, black people are also seen as less human. Taken together, these results point out, in a certain way, how whitening policies are updated and remain alive in the Brazilian imagination based on the whiteness-success and blackness-failure binomials.

In this context, we can imagine the deep opposition to public policies for social inclusion. Only in 2012, Law 12.711, also known as the Quota Law, was passed, guaranteeing that all federal higher education institutions in the country must mandatorily reserve part of their vacancies for students from public schools, those with a low-income, and Blacks, Browns, and Indigenous people. Here it is important to clarify that young white people, as long as they come from public schools and those with a proven low income, could also apply for the quotas, in this case called “social quotas”. With this in mind, Torres et al. (2019) demonstrated that the stance against racial quotas was significantly greater than against social quotas. Equally important was the fact that discrimination against racial quota alumni was more accepted than against social quota alumni. In the same line of reasoning, Freitas et al. (2020) showed that the skin color of families benefiting from the Bolsa-Família [Family Grant] program also influences the stance in relation to this public policy. Thus, when the family was black, opposition to the Bolsa Família program was greater than when the family was white.

Studies have also analyzed the phenomenon of racism in soccer. Thus, Ferreira et al. (2017b), analyzing the interpretive repertoires used by people to position themselves regarding situations of racial prejudice in soccer, show that, of the five lexical classes found, only one denies the existence of racial prejudice in Brazil. However, in another study, these same authors (Ferreira et al., 2017a) showed that verbal aggressions emitted by fans during a soccer match would not only be demonstrations of negative attitudes towards the rival team but were associated in a significant way with racial prejudice, thus becoming a powerful form of legitimation of racism, while denying its existence.

Taken together, these studies show the existence of a structural racism that permeates all instances of the daily life of the Brazilian black population and that guarantees unequal relations not only because they are poor, but because, in addition to being poor, they are also black (Freitas et al., 2020; Torres et al., 2019).

Specifically in the context of police violence, the object of study of the work presented here, there is extensive empirical evidence that shows that minority groups are often the main targets of police violence (Dukes & Gaither, 2017; Holmes et al., 2018; Jackson et al., 2020; Morrow et al., 2018) and that the population tends to support the use of this type of violence, especially when used against these groups (Álvaro et al., 2015; Bryant-Davis et al., 2017; da Costa Silva et al., 2019; da Costa Silva et al., 2018; Farias et al., 2017). In Brazil, specifically, da Costa Silva et al. (2018) showed that even adolescents, students of public schools in a city in northeastern Brazil, are more supportive of police violence when it is directed at black targets compared to white targets. These results are even sadder if we consider that these young people are likely to be victims of the police violence itself.

For Gomes et al. (2018), police violence results from the perception that certain lives are less important than others. This perception is endorsed both by the impunity of the violence practiced and by the culture that legitimizes it, which leads to the naturalization and trivialization of police violence (Farias et al., 2017; Ferreira, 2019). According to Lemgruber et al. (2017), police violence is perceived as an instrument of justice by the population, which supports the extreme use of force against criminals or those suspected of committing a crime. These authors observed that even though the police violence is considered excessive, such consideration does not imply the defense of universal rights; on the contrary, human rights were perceived only as “defense of criminals”. In this sense, support for police violence was supported by the maxim “a good criminal is a dead criminal” and by the concept that criminals do not deserve to have rights. Police violence, therefore, is accepted by the population, who consider it as a necessary measure in the fight against crime, and the notion of legitimacy permeates this acceptance.

Gaia and Zacarias (2020), based on the analysis of three songs -one samba, one rap, and one funk-, musical genres of black origin, problematize the perpetuation of racism in Brazilian society. Here it is interesting to emphasize that the samba Preconceito de cor [Color Prejudice] by Bezerra de Silva (1987), the rap song Racistas Otários [Racist Jerks] by Racionais MC's (1990), and the funk song Delação Premiada [Rewarded Snitching] MC Carol (2016) were released in different periods of recent Brazilian history, but all denounced the brutality of the military police against the black population. Thus, following the discussion by Gaia and Zacarias (2020), Bezerra da Silva’s samba denounces the fact that black people are always seen as suspects, criminals, but white people who “simply wear suits” are not arrested, because what defines the scale of criminality, following the logic of the social structure denounced in this song, is skin color.

Racionais MC’s rap denounces the same problems and the same crimes in a newly democratic Brazil, and 16 years later, the funk Delação Premiada denounces the same reality still experienced by the black population. According to Gaia et al. (2019), the perpetuation of racism both in Brazilian society and in the actions of the military police has to be understood as rooted in a project of a nation that, in order to become white, has to exterminate the black population. These authors go further and argue that the whitening policies of the early 20th century are taking on new faces, but with the same objectives. Therefore, police violence aimed at the black population would be the armed wing of this policy.

Taken together, therefore, the works discussed so far show Brazil not only as a racist country, but also committed to the extermination of the black population. And this racism, understood here as a belief that races would naturally be ranked with white at the top of this hierarchy (Munanga, 2003), permeates all instances of everyday life.